目次

はじめに ワインのホストテイスティングとは

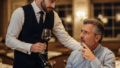

レストランでボトルワインを注文した際、ソムリエが少量のワインをグラスに注ぎ、お客様、特にホスト役の方がその品質を確認する一連の行為を「ホストテイスティング」と呼びます。これは単なる形式にとどまらず、ワインサービスにおいて極めて重要な「儀式」として位置づけられています。

この儀式の主な目的は、お客様が注文したワインが正しいものであるか、そしてそのワインに異常がないかを確かめることにあります。高級レストランで提供されるワインであっても、コルクの不具合(ブショネ)や、不適切な温度管理(熱劣化)などによって、ワインに予期せぬ異常が生じる可能性はゼロではありません。そのため、お客様にワインを提供する前に、問題がないことを確認するプロセスが不可欠とされています。

また、ホストテイスティングには、ホスト役のお客様が、同席するゲストに対して「この場で提供するワインの品質に責任を持ちます」という意思を目に見える形で示すという意味合いも含まれています。通常、飲み物や料理はゲストから順に提供されますが、ワインの場合、まずホストが確認することで、一同で分かち合うワインの品質に対する配慮が示されるのです。

多くの初心者は、ホストテイスティングにおいて自分がワインの専門家であるかのように振る舞い、完璧なテイスティングコメントを求められるのではないかと誤解し、不安や緊張を感じることがあります。しかし、この儀式は、ソムリエがお客様に提供する前にすでにワインの状態を確認しているため、お客様が厳密な判断を下す必要はほとんどありません。シンプルな言葉で問題ないことを伝えれば十分です。無理にかっこよく見せようと肩肘を張る必要はありません。この理解は、初心者が感じる心理的な負担を大きく軽減し、ワイン体験へのハードルを下げる上で極めて重要です。ホストテイスティングは、お客様が自信を持って、そしてリラックスしてワインを楽しむための第一歩なのです。

ホストテイスティングの真の意味と確認ポイント

ホストテイスティングで確認すべきポイントは、主に以下の3点に集約されます。これらの確認を通じて、ワインがお客様の期待に応える形で提供されることが保証されます。

1. 注文したワインの確認

ホストテイスティングの最初のステップは、ソムリエが提示するボトルを確認し、注文したワインの銘柄、ヴィンテージ(年号)、生産国などが一致しているかを確かめることです。稀なケースではありますが、レストランでのヒューマンエラーにより、注文とは異なるワインが提供される可能性も存在します。お客様がラベルを視覚的に確認することで、このような誤りを未然に防ぐことができます。

2. ワインの状態(品質)の確認

この段階では、ワインが「美味しいかどうか」や「個人の好みに合うか」を判断するのではなく、ワインに「明確な欠陥がないか」を確認することが目的です。ワインの欠陥とは、その品質を著しく損なう異常な状態を指し、主に「ブショネ」や「熱劣化」がその代表例として挙げられます。ソムリエは抜栓時にコルクの匂いを嗅ぐなどして、事前に異常に気づく場合もありますが、最終的な確認はお客様に委ねられます。

3. 提供方法に関する要望の確認

ワインの欠陥とは異なり、お客様のワイン体験をさらに最適化するための相談がこの段階で可能です。例えば、テイスティングを通じて「もう少し冷やした方が美味しいかもしれない」と感じた場合や、ワインの渋みが強く感じられ「デキャンタに移してエアレーション(空気に触れさせること)をお願いした方がまろやかになるのではないか」と感じた場合など、ソムリエに相談することができます。ソムリエは次の料理との相性も考慮して温度を設定している場合があるため、相談することでより良い結果が得られる可能性があります。

ホストテイスティングは、単なる品質チェックという受動的な行為に留まらず、ソムリエとの「対話」の機会でもあります。特に「提供方法に関する要望」の確認は、ワインの異常有無だけでなく、最適な楽しみ方についてソムリエと能動的にコミュニケーションを取る重要なポイントです。この側面を理解すれば、ホストテイスティングは「間違い探し」のプレッシャーから解放され、「より良い体験のための相談」へとポジティブに捉えられます。ソムリエの専門知識を借りて、自身の好みに合わせてワインを調整してもらうという能動的な関わり方は、ワインへの興味を深めるきっかけにもなり、よりパーソナルなワイン体験の共同創造者となりうるのです。

ホストテイスティングのスマートな手順と作法

ホストテイスティングは、以下の4つのステップでスマートに進めることができます。各ステップでの確認ポイントを理解することで、初心者でも自信を持って臨むことが可能です。

STEP 1 ラベルの確認

ソムリエがお客様のテーブルにボトルを持参し、ラベルを見せてくれます。ここで、注文したワインの銘柄、ヴィンテージ、生産国などが注文票と一致しているかを視覚的に確認します。この段階で、例えば「2019年のボルドーワインを注文したが、2020年の別の銘柄が提示された」といった誤りがないかを確認します。

STEP 2 外観の確認 色、清澄度

次に、グラスの脚(ステム)の部分を持ち、グラスを目の高さに持ち上げて光にかざし、ワインの色、濃淡、そして清澄度(濁りがないか)を確認します。白いテーブルクロスなどを背景にすると、ワインの色調がより明確に把握できます。赤ワインの場合、若いワインは紫がかった赤やルビー色を呈し、熟成が進むにつれてオレンジやレンガ色へと変化する傾向があります。濁りや浮遊物(澱や酒石などの自然な沈殿物を除く)が見られる場合は、ワインに異常がある可能性が考えられます。

STEP 3 香りの確認 異臭の有無

グラスに鼻を近づけて香りを嗅ぎ、異常な香り、特に不快な異臭がないかを確認します。例えば、コルクの異常に起因する「ブショネ」の場合、湿った段ボールやカビのような不快な臭いが特徴です。最初の確認の後、グラスを軽く回す「スワリング」を行うことで、ワインの香りが立ち上がり、より詳細な香りを確認できます。スワリングの際は、利き手でグラスの脚の最下部を親指、人差し指、中指の3本でつまむように持ち、手のひらの下辺りをテーブルに接地させたまま、内側に円を描くように回すと安定しやすいでしょう。

STEP 4 味わいの確認 異常の有無

ワインを少量口に含み、口の中全体に転がすようにして風味を確認します。さらに、口に空気を吸い込み、鼻から吐き出すことで、ワインの香りと風味をより深く感じ取ることができます。この際、異常に酸っぱい、極端な苦味、あるいはその他、通常では考えられないような違和感を感じたら、ソムリエに確認を求めましょう。

ホストテイスティングの各ステップは、単に異常の有無を確認するだけでなく、初心者にとってはワインの特性(色、香り、基本的な風味)を「発見」し、言語化する練習の機会ともなりえます。例えば、外観の確認では、単に濁りがないかを見るだけでなく、色調からワインの味わいのタイプや熟成度合いを推測する手がかりを得ることができます。香りの確認では、異臭がないことを確かめるだけでなく、グラスを回すことで立ち上がる様々なアロマ(第一アロマ、第二アロマ、ブーケなど)を感じ取る練習になります。このように、ホストテイスティングの手順は、異常チェックという実用的な目的と、ワインの基本的なテイスティングスキルを磨くという学習的な目的の両方を兼ね備えています。初心者はこの二重性を理解することで、より豊かなワイン体験を得られるでしょう。

ソムリエへのスマートな伝え方

これらのステップを経てワインに問題がないと判断した場合、無理に専門的なコメントをする必要はありません。「大丈夫です」「これでお願いします」「結構です」といった簡潔な言葉でソムリエに伝えれば、ホストテイスティングは完了です。

知っておきたい ワインの異常と却下できるケース

ホストテイスティングにおいて、ワインを却下できるのは、以下の明確な理由がある場合に限られます。これらの基準を理解することは、不必要なトラブルを避け、適切な状況で自信を持って対応するために重要です。

ワインを却下できる具体的な理由

-

注文したものと異なるワインが提供された場合: 稀なケースではありますが、ソムリエが誤って別のワインを持ってくる可能性は否定できません。このような場合、お客様は遠慮なく「オーダーと違います」と伝えるべきです。

-

ワインに明確な欠陥がある場合: 個人の味の好みや「思っていた味と違う」という理由ではワインを交換することはできませんが、ワインとして明確な欠陥がある場合は交換を求めることが可能です。

主なワインの欠陥とその特徴

ワインの主な欠陥は以下の二つです。これらを認識することで、異常な状態を判断する手助けとなります。

-

ブショネ(Corked):

これは、コルクの成分(TCA: 2,4,6-トリクロロアニソールなど)に起因するワインの欠陥を指します。ブショネのワインは、「腐った段ボール」「濡れた犬」「牛乳を拭いた雑巾」のような不快な異臭が特徴で、ワイン本来の果実の香りや風味が感じられなくなります。天然コルクで栓をされたワインでは一定の確率で発生し、これは保管や製造の問題ではなく、コルクの個体差によるものです。抜栓するまでブショネかどうかは誰にも分かりません。ソムリエは抜栓時にコルクの匂いを嗅ぐなどして、事前に異常に気づくこともあります。

-

熱劣化(Oxidized/Heat Damaged):

ワインが不適切な高温で保管されたために劣化する状態を指します。熱劣化による味わいは一様ではありませんが、一般的にはシェリーのような酸化した香り、焼けたような風味、あるいは不自然な苦味を感じることがあります。このような保管状態の悪いワインの提供は、通常レストラン側の責任と見なされます。

却下できない理由 好みに合わない場合

「思っていた味と違う」「好みじゃない」という理由でワインを替えてもらうことはできません。これはマナー違反とされており、最終的にワインの注文を決めたのはお客様自身であるため、抜栓されたワインをキャンセルすることはレストランに損害を与える行為と見なされます。この明確な線引きは、お客様が抱く「もし異常があったらどうしよう」「でも好みに合わなくても交換できないんでしょ?」という漠然とした不安を解消します。この明確な基準があることで、お客様は不必要なトラブルを避けつつ、本当に問題がある場合にのみ適切な行動を取る自信を持つことができます。

ソムリエへのスマートな相談方法

自分でワインの状態を判断するのが難しいと感じる場合でも、「このワインの状態、正常ですか?」とソムリエに再確認を求めることができます。これにより、ソムリエがブショネや熱劣化に気づくケースもあります。ソムリエとブショネかどうかで言い争うことは、食事会の雰囲気を壊す可能性があるため避けるべきです。もしソムリエが欠陥に気づかない、あるいはレストランの温度管理に問題があると感じる場合で、かつ会食の趣旨を損ないたくない場合は、無理に言い争わず、別のボトルを注文することも一つの選択肢として提案されています。

ホストテイスティングを断る選択肢と「お任せ」の活用

ホストテイスティングは、お客様にとって義務ではありません。緊張したり、うまくできるか不安に感じる場合は、ホストテイスティングを断っても全く問題ないとされています。

ホストテイスティングを断る選択肢

ソムリエに「お任せします」「ホストテイスティングはいらないので注いでください」と伝えることで、お客様自身がテイスティングを行うことなく、ソムリエが責任を持ってワインの異常がないかを確認し、提供してくれます。これは、お客様が感じるプレッシャーをさらに軽減し、顧客が自身の状況(緊張、会話の優先など)に合わせて柔軟にサービスを受けられるという、顧客中心の体験を提供しています。

ソムリエを信頼して任せる方法

ソムリエはワインの専門家であり、その知識の豊富さ、テイスティング能力、そしてきめ細やかなサービス技術は専門の協会によって認められています。彼らは提供するワインの品質に責任を持ち、通常、お客様に提供する前にワインの状態を確認し、問題ないと判断したワインをお客様に確認してもらっています。そのため、ソムリエを信頼して任せることは、非常に合理的な選択肢です。ソムリエの最も重要なスキルの一つは「コミュニケーション能力」であり、初心者のサポートにも長けているため、気軽に相談できる存在です。

会食の雰囲気を優先する選択

ビジネスの会食などでスムーズな進行を優先したい場合や、同席者との会話を遮りたくない場合にも、ホストテイスティングを省略することはスマートな選択肢となります。この「断る自由」は、顧客がサービスを一方的に受けるだけでなく、自分のニーズや状況に合わせてサービスをカスタマイズできるという、より高度な顧客体験の提供を示唆しています。お客様は、ホストテイスティングが義務ではなく、あくまで食事をより楽しむための一つのプロセスに過ぎないことを理解することで、不要なストレスから解放され、食事そのものや同席者との会話に集中できるようになります。結果として、全体的な顧客体験の質を高める重要な要素となります。

レストランでワインを楽しむための基本マナー

ホストテイスティング以外にも、レストランでワインをスマートに楽しむための基本的なマナーがいくつか存在します。これらのマナーは、単なる形式的なルールではなく、ワインを「最適に楽しむ」ため、そして同席者やレストランスタッフへの「配慮」という深い意味合いを持っています。この理解は、初心者がマナーをより自然に実践し、自信を持って振る舞うことにつながります。

グラスの持ち方と注がれ方

ワインが注がれる際は、グラスを手に持たず、テーブルに置いたままにするのがマナーです。これは、ソムリエがスムーズにワインを注げるようにするためです。日本の「お酌」文化とは異なり、グラスの台座(プレート)も押さえる必要はありません。ワインを飲む際は、グラスの脚(ステム)を持つのが基本です。ボウル部分を持つと手の体温がワインに伝わり、繊細なワインの温度が上がってしまい、風味を損なう可能性があるためです。ただし、立食パーティーなど混み合った状況では、こぼれる心配を減らすためにボウルを持つことも許容される場合があります。

乾杯のマナー

繊細なワイングラスが破損するのを防ぐため、グラスをぶつけ合って乾杯することは一般的に避けるべきとされています。スマートな乾杯の作法としては、ワインが注がれたグラスを目の高さまで持ち上げ、相手と笑顔でアイコンタクトをとることが推奨されます。友人とのホームパーティーなど、よりカジュアルなTPOであれば、軽く触れ合う程度であれば問題ない場合もありますが、薄く繊細なグラスの場合は、破損を防ぐためぶつけての乾杯は控えるのが無難です。

手酌は避ける

フォーマルな場において、自分でワインを注ぐ「手酌」はスマートな振る舞いとは見なされません。ワインの残量がグラスの2分の1から3分の1になったら、ソムリエや同席者が注ぎ足してくれるのを待ちましょう。もしこれ以上ワインが不要な場合は、注がれそうになった際にその旨をソムリエに伝えるのが良いでしょう。

口元を拭いてから飲む

口紅や料理の脂、ソースがグラスに付着するのを防ぐため、ワインを飲む前に口元を拭いておくのがスマートな振る舞いです。もし口紅や脂がグラスに付いてしまった場合は、そっと拭うようにしましょう。これは、清潔感を保ち、周囲に不快感を与えないための配慮です。

香水とワインの持ち込みに関する注意点

ワインは味わいと共に香りを楽しむお酒であるため、香水の匂いが強すぎると繊細なワインの香りを損なう可能性があります。そのため、ワインを飲む際は香水を控えめにすることが望ましいとされています。また、レストランにワインを持ち込む場合は、必ず事前に持ち込みが可能かを確認し、予約時などにその旨を伝えるようにしましょう。これは、レストラン側のサービス準備や料金体系への配慮となります。

これらのマナーの背後には、ワインの品質を最大限に引き出し、共にする人々と心地よい時間を過ごすための「配慮」と「尊重」の精神があります。初心者は、マナーの背後にある「なぜそうするのか」という理由を理解することで、単にルールに従うのではなく、その行動がもたらすポジティブな影響を意識して実践できるようになります。これにより、自信を持って振る舞えるだけでなく、より洗練されたワイン愛好家としての第一歩を踏み出すことができるでしょう。

ソムリエとのスマートなコミュニケーション術

レストランでワインを最大限に楽しむためには、ソムリエとの効果的なコミュニケーションが鍵となります。ソムリエは単なるウェイターではなく、ワインに関する深い知識と専門的なサービス技術を持つプロフェッショナルです。

ソムリエはワインのプロフェッショナル

ソムリエは、ワインの専門知識、テイスティング能力、そしてお客様へのサービス技術を兼ね備えたエキスパートです。彼らの最も重要なスキルの一つは「コミュニケーション能力」であり、お客様の好みや状況を理解し、最適なワインを提案することに長けています。ワイン選びに迷った際は、ソムリエに相談することが強く推奨されます。彼らは初心者のサポートにも慣れているため、ワインに詳しくないことを恥じる必要は全くありません。

好みを伝えるヒント

ソムリエに自身の好みやイメージを具体的に伝えることで、より的確なワインの提案を受けることができます。

-

予算: 最初に予算を明確に伝えることは、ソムリエが適切な価格帯のワインを提案するために非常に重要です。ワインリストの金額部分を指差しながら「これくらいの価格帯で」と伝える方法も、同席者に予算を知られたくない場合に有効です。

-

風味: 自分が好きな風味のタイプを具体的に伝えることで、ソムリエはよりパーソナルな提案ができます。「フルーティーな味わい」「酸味の強いもの」「タンニンがしっかりしているもの」といった表現が役立ちます。例えば、「イチゴやチェリーの香りがするワインが好きです」や「爽やかな酸味が好みです」といった具体的な例を挙げると、ソムリエは好みを把握しやすくなります。

-

ボディ: ワインの「重さ」や「濃厚さ」を示す「ボディ」の好みも伝えるべき重要な要素です。「軽いボディ」「中くらいのボディ」「重いボディ」といった表現を用い、「サラッとした飲み口が好き」「濃厚でしっかりとした重さが好み」といった具体的な感覚を伝えると良いでしょう。

-

具体的な銘柄: 過去に飲んで美味しかったワインの銘柄や、好きなブドウ品種を伝えることも非常に有効な手段です。もし銘柄を覚えていなくても、美味しいと感じたワインのラベルをスマートフォンで写真に撮っておく習慣をつけると、次回以降のワイン選びに大いに役立ちます。写真を見せながら「前回このワインを飲んで美味しかったのですが、他におすすめはありますか?」と尋ねるだけで、ソムリエは好みを理解し、それに合わせたワインを選んでくれるでしょう。

-

料理とのペアリング: 注文する料理が決まっている場合は、「この料理に合うワインをボトルでお願いします」といった形で、料理とのペアリングをソムリエに任せることもスマートな選択です。特にワインの知識に自信がない場合や、複数の料理に合わせたワインを楽しみたい場合は、「ペアリングコースでお願いします」と伝えることで、ソムリエが最適な組み合わせを提案してくれます。この際、苦手な味わいがあれば、あわせて伝えておくと良いでしょう。

ソムリエとのコミュニケーションは、ワインの知識を披露する場ではなく、自身のワイン体験を豊かにするための協力的な対話の場です。疑問に思ったことや感じたことを率直に質問することで、会話が弾み、ワインへの理解が深まるだけでなく、レストランでの食事体験全体がより楽しいものになるでしょう。

まとめ

レストランでのワイン「ホストテイスティング」は、一見すると複雑な儀式に思えるかもしれませんが、その本質は「注文したワインが正しいか、そして品質に異常がないか」を確認するシンプルなプロセスです。初心者が抱きがちな「完璧に判断しなければならない」というプレッシャーは、ソムリエが事前に品質を確認していること、そして「好み」では交換できないという明確な基準を理解することで、大きく軽減されます。

ホストテイスティングの各ステップは、ワインの欠陥を見つけるだけでなく、色、香り、味わいといったワインの基本的な特性を観察し、言語化する絶好の機会でもあります。これにより、お客様はワインへの理解を深め、自身の五感を磨く第一歩を踏み出すことができます。

また、ホストテイスティングは、単なる確認に留まらず、ソムリエに温度調整やデキャンタージュを相談するなど、ワイン体験を最適化するための対話の場でもあります。そして、もし不安や緊張がある場合は、ホストテイスティングを「お任せします」と断る選択肢も存在し、お客様自身の快適さや会食の雰囲気を優先することが可能です。これは、レストランがお客様のニーズに柔軟に対応し、最高の体験を提供しようとする姿勢の表れです。

ホストテイスティング以外のレストランでのワインマナーも、単なる形式ではなく、ワインの品質を最大限に引き出し、同席者やスタッフへの配慮を示す「おもてなし」の精神に基づいています。グラスの持ち方や乾杯の作法、手酌を避けるといった行動は、ワインそのものへの敬意と、共に時間を過ごす人々への配慮の表現です。

ソムリエは、ワイン選びの心強い味方です。予算、風味、ボディの好み、あるいは過去に美味しかったワインの銘柄や、料理とのペアリングに関する希望を具体的に伝えることで、お客様一人ひとりに最適なワインが提案されます。ソムリエとのコミュニケーションは、ワインの知識を深め、レストランでの食事体験を一層豊かなものに変える鍵となります。

これらの知識と心構えを持つことで、ワイン初心者でもレストランでのワインサービスに臆することなく、自信を持って、そしてスマートにワインを楽しむことができるでしょう。ワインは「極めるもの」ではなく、「楽しむもの」であり、このガイドがその一助となることを期待します。

コメント