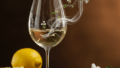

ロゼワインは、その美しい色合いで私たちを魅了する特別なワインです。グラスに注がれた瞬間の視覚的な美しさは、飲む前の期待感を高め、体験全体をより豊かなものにしてくれます。多くのロゼワインが無色透明のボトルに詰められているのは、その優雅なバラ色をボトルを開ける前から楽しんでいただくためです。この慣習は、ロゼワインが「若飲み」されることが多いという特性と密接に関連しています。透明なボトルは、消費者が購入前にワインの色調を直接確認できるという大きな利点を提供し、その視覚的な魅力を最大限に引き出すマーケティング戦略の一環とも言えるでしょう。

ロゼワインの視覚的な魅力は、単なる美的な要素にとどまらず、そのマーケティングと消費者への訴求において重要な役割を果たしています。ロゼワインが主に若飲みされるという特性は、長期保存に必要な遮光性のボトルではなく、中身がよく見える無色透明のボトルを使用することを可能にしています。この包装選択は、ワインの視覚的な美しさを最大限に引き出し、消費者の購買意欲を刺激する戦略的な利点となります。したがって、ロゼワインの多様な色合いと視覚的な魅力は、競争の激しいワイン市場において、製品の差別化を図る上で極めて重要な要素であり、その正確な視覚的記述の重要性を高めています。消費者はまず目でワインを「味わう」ことから始めますので、この第一印象がその後の体験に大きく影響することは言うまでもありません。

ワインの外観の表現は、ワインの品質、スタイル、使用されたブドウ品種、製造方法、さらには熟成度やアルコール度数といったワインの内的な特性を推測する上で不可欠な第一歩となります。この視覚的な手掛かりは、その後の香りや味わいの評価を方向づけ、ワイン全体の理解を深めるための土台を築きます。本レポートは、ロゼワインの外観を正確かつ豊かに表現するための日本語および英語の専門用語と、その背景にあるワインの特性について深く掘り下げることを目的とします。色の多様性から清澄度、粘性に至るまで、視覚的要素がワインに語りかける情報を解読するための包括的なガイドを提供します。国際的なワインの舞台で活躍するプロフェッショナルにとっても、ワイン愛好家が日々のテイスティングを深めるためにも、外観の正確な理解と表現は不可欠なスキルとなるでしょう。

目次

ロゼワインの基礎知識 色合いを形作る要素

ロゼワインは、フランス語で「バラ色」や「ピンク色」を意味する「ロゼ (Rosé)」に由来し、ピンク色のワイン全般を指します。その色合いは、ごく淡い「玉ねぎの皮のような」色から、紫がかった濃いピンク、鮮やかなルビー色まで非常に幅広いバリエーションがあります。この多様性は、使用されるブドウ品種、製造方法、そして生産地のテロワールによって大きく左右されます。ロゼワインにはスティルワインだけでなく、セミスパークリングやスパークリングタイプも存在し、甘口から辛口まで多様なスタイルで生産されています。例えば、プロヴァンス地方のロゼは一般的に非常に淡い辛口が主流ですが、一方でアメリカのホワイト・ジンファンデルは甘口で色が濃い傾向にあります。また、イタリアのロゼ(ロザート)やスペインのロゼ(ロサード)も、それぞれ異なるブドウ品種や醸造法により、独自の色彩と風味を持っています。

ロゼワインの色は、主に黒ブドウの果皮と果汁の接触時間(マセラシオン)の長さによって決まります。果皮との接触時間が長いほど、最終的なワインの色は濃くなる傾向があります。主要な製造方法には「スキンコンタクト法 (Skin Contact Method)」「セニエ法 (Saignée Method)」「ブレンド法 (Blending Method)」があります。それぞれの方法がロゼワインの最終的な色調とスタイルにどのように影響するかを見ていきましょう。

-

スキンコンタクト法 (Maceration Method / Skin Contact Method): 黒ブドウを破砕し、短時間(通常2〜20時間)果皮と果汁を接触させた後、果皮を取り除いて発酵させる最も一般的な方法です。この方法は、果皮から色素とアロマ成分を抽出するために行われます。接触時間が短いほど淡い色合いとなり、長くするほど色が濃くなります。例えば、プロヴァンスロゼの多くはこの方法で造られ、非常に淡いピンク色を呈します。マセラシオン中の温度管理も非常に重要で、低温で短時間行うことで、より繊細な赤系果実のアロマと、パステル調の淡い色合いを引き出すことが可能です。これにより、フレッシュで軽やかなスタイルのロゼが生まれます。

-

セニエ法 (Saignée Method / Bled Method): 赤ワインを造る過程で、発酵初期に一部のピンク色の果汁を抜き取る方法です。この方法で造られたロゼは、マセラシオン法で造られたものよりも色が濃くなる傾向があります。抜き取られた果汁でロゼワインを造ることで、残った果汁はより凝縮され、赤ワインの風味を強める効果も期待されます。このため、セニエ法で造られたロゼは、より力強く、ボディのあるスタイルになることが多いです。この方法は、赤ワインの品質向上とロゼワインの生産という二重の目的で用いられ、特にフランスのボルドー地方やブルゴーニュ地方で採用されることがあります。セニエ法によるロゼは、より濃厚な果実味と、時には軽やかなタンニンを感じさせることもあります。

-

ブレンド法 (Blending Method): 赤ワインと白ワインを混ぜて色を出す方法です。フランスのほとんどのワイン産地では法律で禁止されていますが、シャンパーニュ地方では例外的に認められています。シャンパーニュ地方では、赤ワインを少量加えることで、独特のロゼシャンパンの色合いと風味を生み出しています。この方法は、他の地域では一般的に「真のロゼ」とは見なされず、品質面で劣るとされることが多いため、規制されていますが、シャンパーニュにおいては伝統的な製法の一部として確立されています。ブレンド法によるロゼシャンパンは、その色調の均一性と、特定の風味プロファイルを安定して再現できるという利点があります。

これらの製造方法、特に果皮と果汁の接触時間やセニエ法の採用は、ロゼワインの色の濃淡に直接的な影響を与えます。この色の濃淡は、単なる視覚的な特徴にとどまらず、ワイン全体のスタイル、ボディ、さらには推奨される料理とのペアリングにまで関連しています。ブドウ品種も色合いに大きく影響します。例えば、モンテプルチアーノ種は短時間のスキンコンタクトでも深いルビー色を出すことが知られていますし、ピノ・ノワールからは非常に繊細で淡い色合いのロゼが生まれることが多いです。また、シラーやグルナッシュといった品種は、果皮の色素が濃いため、より濃いピンクや赤みがかった色合いをもたらす傾向があります。さらに、ブドウが育つ気候や土壌(テロワール)も、ブドウの成熟度や色素の生成に微妙な影響を与え、最終的なワインの色調に影響を及ぼすことがあります。例えば、日照時間が長く温暖な地域では、ブドウの果皮がより厚くなり、色素が凝縮されやすいため、色の濃いロゼが生まれやすい傾向があります。

日本語でロゼワインの色を表現する豊かな言葉たち

日本語におけるロゼワインの色調表現は、基本的な色分類に形容詞を組み合わせたり、身近な食べ物や花に例えたりすることで、非常に細やかなニュアンスを伝えます。この豊かな語彙は、ワインのテイスティングにおいて、単なる色の識別を超えた感覚的な体験を共有することを可能にします。

ロゼワインの基本色は「ピンク色」や「バラ色」ですが、さらに細かく「オレンジ」「サーモン」「ピンク」の大きく3つの色に分類することができます。これらの基本的な色合いに「淡い・薄い・濃い・深い」といった形容詞を付け足すことにより、バリエーション豊かな表現が可能になります。具体的な例としては、「明るいピンク色」「鮮やかなピンク」「オレンジがかったサーモンピンク」「紫がかった濃いピンク」などが挙げられます。これらの形容詞は、色の彩度や明度、そして透明感を表現する上で非常に有効です。例えば、「淡いピンク色」は繊細で軽やかな印象を与え、「鮮やかなピンク」は活き活きとした若々しさを、「深いピンク」はより濃厚な味わいを連想させます。さらに、「澄んだ」「くすんだ」「輝く」といった言葉を組み合わせることで、色の質感や透明度まで表現することができます。

日本のテイスティングにおいては、食べ物や花の色に例えて表現するケースが非常に多く、ワインの視覚的なイメージをより豊かに、具体的に伝えます。食べ物に例える表現としては、マンダリン、マンゴー、ピーチ、ラズベリー、チェリー、アプリコット、あずき、玉ねぎの皮(オニオンスキン)、イチゴ、ザクロ、紅玉リンゴ、クランベリー、スイカなどが挙げられます。これらの例えは、単に色を伝えるだけでなく、その色から連想される香りや味わいのヒントをも含んでいます。例えば、「ラズベリーのような赤」は、甘酸っぱい果実味を、「玉ねぎの皮のような色」は、熟成感や落ち着いた印象を暗示することがあります。花に例える表現では、シャクヤクのような赤、オレンジがかったバラ色、牡丹色、紅梅色、桜色、カーネーション、アジサイ、ツツジといった言葉が用いられます。特に「桜色」は、日本の春の象徴であり、繊細で儚い美しさを表現する際に用いられ、ロゼワインの優雅さを際立たせます。

これらの例え表現の多用は、日本語のワイン表現における文化的な特徴を示しています。単に色の名前を述べるだけでなく、より具体的で感覚に訴えかけるイメージを用いることで、ワインの魅力をより深く、共感的に伝えることを重視していると言えます。これは、ワインの外観を身近な自然や食物に結びつけることで、より多くの人々がその美しさを理解し、記憶に留める手助けとなるため、専門的なコミュニケーションにおいても重要な役割を果たします。この文化的な背景は、日本のワイン市場におけるロゼワインの受容にも影響を与え、その繊細な美しさが高く評価される一因となっています。

専門的な色名としては、「サーモンピンク (Salmon Pink)」「チェリーピンク (Cherry Pink)」「オニオンスキン (Onionskin)」「グリ (Gris)」といった用語も用いられます。「サーモンピンク」は、ピンクにわずかにオレンジがかった色合いで、プロヴァンスロゼに多く見られる上品な色です。「チェリーピンク」は、より鮮やかで若々しいピンク色を指し、フレッシュな果実味を連想させます。「オニオンスキン」は、ツヤがあるゴールドに近いピンク、または玉ねぎの皮のような明るい色を指し、熟成したロゼや特定のブドウ品種(例:ピノ・グリ)から造られるロゼに見られます。この色は、しばしば複雑なアロマと結びつけられます。「グリ」は灰色に近い薄いピンクを指し、”Vin Gris” (グレーワイン)という、極めて短いマセラシオン時間で造られる製法にも関連します。これらの専門用語は、ワインのスタイルや製造方法に関するより深い情報を示唆しています。

| 色の分類/表現 | 具体例/ニュアンス |

|

基本的な色調 |

ピンク色、バラ色 |

|

オレンジ、サーモン |

|

|

形容詞による修飾 |

淡い、薄い、濃い、深い |

|

明るいピンク色、鮮やかなピンク |

|

|

オレンジがかったサーモンピンク |

|

|

紫がかった濃いピンク、洗い朱 |

|

|

食べ物に例える表現 |

玉ねぎの皮(オニオンスキン) |

|

マンダリン、マンゴー、ピーチ、ラズベリー、チェリー、アプリコット、あずき |

|

|

花に例える表現 |

シャクヤクのような赤、オレンジがかったバラ色、牡丹色、紅梅色、桜色 |

|

専門的な色名 |

サーモンピンク、チェリーピンク |

|

グリ (灰色に近い薄いピンク) |

英語でロゼワインの色を表現する専門用語とニュアンス

英語圏においてもロゼワインの色合いは非常に幅広く、「pale and delicate (淡く繊細な)」から「intense blush tones (強烈なブラッシュトーン)」まで多岐にわたります。一般的な表現には「pale pink (淡いピンク)」「salmon (サーモン)」「vibrant ruby (鮮やかなルビー)」「near-purple (ほぼ紫色)」「almost white (ほぼ白)」「practically red (実質的に赤)」などがあります。これらの表現は、ロゼワインの色のスペクトル全体をカバーし、その多様性を明確に伝えます。さらに、「brilliant pink (輝くピンク)」「deep rose (深いバラ色)」「fuchsia (フクシア)」「magenta (マゼンタ)」といった、より色彩豊かな表現も用いられます。

「blush (ブラッシュ)」という用語は、元々淡いピンク色を指しましたが、北米では比較的甘口のピンクワインを指す傾向がある用語へと変化しました。この用語の変化は、市場動向と消費者認識に大きく影響を与えました。1997年には米国で消費されるワイン全体の22%を占めていた「blush」と表示されたワインのシェアは、2003年には15%にまで減少しました。これは、「ロゼ」という用語が、より辛口のスタイルと関連付けられて人気を博したことと対照的です。この事例は、単なる言語的な変化に留まらず、特定の用語の選択が市場シェアや消費者のワインスタイル(甘口か辛口か)に対する認識に深く影響を与えることを示しています。今日では、「ロゼ」という用語が、より洗練された、ドライなスタイルを連想させるものとして広く受け入れられ、特にプロヴァンスロゼの成功がこの傾向を加速させました。

英語でも食べ物や果物の色に例える表現が用いられます。これらの表現は、ワインの色調をより具体的に、そして感覚的に伝えるために役立ちます。例えば、「onionskin orange (玉ねぎの皮のようなオレンジ)」「melon (メロン)」「peach (ピーチ)」「redcurrant (レッドカラント)」「grapefruit (グレープフルーツ)」「mango (マンゴー)」「mandarin (マンダリン)」「strawberry (ストロベリー)」「tart cherry (タルトチェリー)」「blood orange (ブラッドオレンジ)」「tomato (トマト)」「blackberry (ブラックベリー)」「berry jam (ベリージャム)」「cranberry (クランベリー)」「raspberry (ラズベリー)」「apricot (アプリコット)」「watermelon (スイカ)」などが挙げられます。これらの例えは、色だけでなく、その果物や食べ物から連想されるアロマやフレーバーのヒントをも提供することがあります。例えば、「strawberry pink」はフレッシュなイチゴの香りを、「blood orange hue」は柑橘系の爽やかさとほろ苦さを暗示するかもしれません。

特定のスタイルや地域に由来する色名も存在します。これらは、そのワインの歴史や製造方法、原産地を明確に示唆するものです。例えば、「Œil de Perdrix (ウイユ・ド・ペルドリ)」は16-17世紀のシャンパーニュ地方で造られた、淡い灰色がかったピンクのワインを指す歴史的な用語です。直訳すると「ヤマウズラの目」を意味し、その独特の色合いを表現しています。プロヴァンスのロゼは一般的に「pale pink (淡いピンク)」で知られており、その繊細でドライなスタイルは世界中で人気を博しています。イタリアのヴェネト地方の「Ramato (ラマート)」というロゼワインは、ピンク色のピノ・グリージョ種から作られ、「copper-colored (銅色)」を呈します。これは、ピノ・グリージョの果皮が持つ色素を短時間のマセラシオンで抽出することで得られる独特の色合いです。イタリアのアブルッツォ地方の「Cerasuolo (チェラスオーロ)」というロゼワインは、「cherry red (チェリーレッド)」と表現される鮮やかな色合いです。これは、モンテプルチアーノ種から造られ、比較的長いスキンコンタクトによって得られる、より濃い色と力強い味わいが特徴です。ボルドー地方のロゼは色が濃い傾向があり、「clairet (クレレ)」と呼ばれることがあります。これは、赤ワインとロゼの中間のようなスタイルで、かつてはボルドーワインの主要な輸出品でした。ロゼシャンパンには「baby pink (ベビーピンク)」「copper salmon (銅サーモン)」「golden pink (ゴールデンピンク)」などの色合いがあり、ブレンド方法や使用するブドウ品種によって多様な表現が生まれます。

| Color Category/Expression | Examples/Nuance |

|

Common Color Descriptors |

Pale and delicate, Intense blush tones |

|

Pale pink, Salmon, Vibrant ruby, Near-purple |

|

|

Almost white, Practically red |

|

|

Analogies (Fruits/Foods) |

Onionskin orange |

|

Melon, Peach, Redcurrant, Grapefruit, Mango, Mandarin |

|

|

Strawberry, Tart Cherry, Blood Orange, Tomato, Blackberry, Berry Jam |

|

|

Regional/Style-Specific Terms |

Blush (often sweet in North America) |

|

Œil de Perdrix (historical, grayish pink) |

|

|

Ramato (copper-colored, from Pinot Grigio) |

|

|

Cerasuolo (cherry red, from Abruzzo) |

|

|

Clairet (darker rosé from Bordeaux) |

|

|

Baby pink, Copper salmon, Golden pink (Rosé Champagne) |

色調が示唆するワインの特性

ロゼワインの色調は、ワインの様々な特性を示唆する重要な手がかりとなります。単なる見た目の美しさだけでなく、その背後にあるワインのストーリーや個性を読み解くための鍵となるのです。

-

ブドウ品種: 使用されるブドウ品種によって、固有の色素の特性が異なるため、ロゼワインの色合いに直接影響を与えます。例えば、ピノ・ノワールからは非常に淡く繊細な「オニオンスキン」や「淡いピンク」のロゼが生まれることが多いです。一方、グルナッシュやシラー、サンソーといった南仏の品種からは、果皮の色素が濃いため、より鮮やかな「サーモンピンク」や「チェリーピンク」のロゼが造られます。モンテプルチアーノやネグロアマーロのような品種は、短時間のスキンコンタクトでも深い「ルビー色」や「チェリーレッド」を呈することがあります。これらの品種は、その果皮にアントシアニン(赤色色素)を豊富に含むため、短時間の接触でも強い色が出やすいのです。

-

製造方法: スキンコンタクトの長さ、セニエ法か否か、ブレンドの有無など、製造方法が色の濃淡を決定する主要因となります。スキンコンタクト時間が短いほど色は淡く、よりフレッシュで軽やかなスタイルになる傾向があります。これは、果皮からの色素抽出が最小限に抑えられるためです。逆に、スキンコンタクト時間が長いロゼやセニエ法で造られたロゼは、色が濃く、よりしっかりとしたボディと複雑な風味を持つことが多いです。これは、果皮からより多くの色素だけでなく、タンニンやアロマ成分も抽出されるためです。例えば、長期マセラシオンのロゼは、赤ワインに近い骨格と熟成のポテンシャルを持つこともあります。

-

熟成度: ロゼワインも熟成により色が変化する可能性があり、一般的に「明るいピンク色 ⇒ 鮮やかなピンク ⇒ オレンジがかったサーモンピンク ⇒ 玉ねぎの皮のような色」へと変化するとされています。これは、ワイン中の色素が酸化したり、重合したりすることによって起こる化学的な変化です。熟成が進むにつれて、鮮やかな赤みが薄れ、オレンジや茶色がかった色合いを帯びてきます。この色の変化は、ワインの成熟度や、時には不適切な保存状態を示唆することもあります。例えば、若飲みが推奨されるロゼが早期にオレンジ色に変色している場合、それは酸化の兆候である可能性があります。

-

甘辛度: 必ずしも色だけで判断できるわけではありませんが、一般的に淡い色のプロヴァンスロゼは辛口が多く、濃い色のホワイトジンファンデルなどは甘口が多い傾向にあります。これは、甘口のロゼが特定の製造プロセスやブドウ品種(例:カリフォルニアのジンファンデル種)と関連していることが多いためです。しかし、中には色が濃くても辛口のロゼワインも存在するため、色だけで甘辛度を断定することはできません。色の濃淡は、むしろ抽出の度合いやボディの強さを示唆する傾向が強いと言えます。

ロゼワインの視覚的な外観、特に色の濃淡は、その味わいのプロファイルや料理との相性を予測する上で非常に役立ちます。例えば、色の濃いロゼワインは、より力強い風味を持つことが多く、赤身の肉やマグロ、トマトソースの料理、さらにはスパイシーなエスニック料理とも相性が良いとされます。これは、色が濃いロゼが持つしっかりとした果実味や、時には軽やかなタンニンが、これらの料理の風味とバランスを取るためです。一方、サーモンピンクのような色の薄いものは、軽やかでフレッシュな味わいが特徴で、桜鱒やエビ、豚肉、鶏肉、サラダ、フレッシュチーズなどと合わせやすいと推奨されています。また、淡い色のロゼはフレッシュでフルーティー、フローラルな香りを持ち、濃い色のロゼは赤系ベリーや土っぽいニュアンス、時にはスパイスの香りを持つ傾向があるとされます。

このように、ワインの色は単なる見た目の美しさだけでなく、そのワインがどのような風味を持ち、どのような料理に合うのかという情報を提供します。この予測能力は、消費者や専門家がワインを試飲する前に、その特性についてある程度の期待を形成し、より適切なペアリングを選択するための重要なツールとなります。特に「色と色を合わせる」というペアリングの提案は、複雑なワインペアリングの原則を簡素化し、外観が実用的なガイドとして機能することを示しています。

ロゼワインの「色以外」の外観表現:日本語と英語の専門用語

ワインの外観は色調だけでなく、清澄度、輝き、粘性といった要素によっても評価されます。これらの要素は、ワインの状態や品質、さらにはアルコール度数や糖度といった内部の特性を示唆します。これらの要素を総合的に観察することで、ワインの健全性やスタイルについてより深い洞察を得ることができます。

清澄度と輝き

ワインの清澄度と輝きは、その健全性や品質管理のレベルを示す重要な指標です。グラスに注がれたワインがどれほど透明で、光を反射して輝いているかを観察します。

-

日本語表現:

-

清澄度 : ワインの濁りの有無や透明度を示す重要な指標です。「澄みきった (clear)」「水晶のように清らかな (crystalline)」「清澄な (limpid)」「透明な (transparent)」がポジティブな表現として用いられます。これらの表現は、ワインが完全に不純物を含まず、光を完全に透過する状態を示します。最高の清澄度は、ワインがフィルター処理され、安定していることを示唆します。

-

濁り: ワインが濁っている状態を表す用語として、「くすんだ(濁った)(hazy/turbid)」「かすかに濁った (dull)」「ぼやけた、曇った (cloudy)」「不透明な (opaque)」といった表現があります。濁りは、タンパク質の不安定性、酵母の再発酵、バクテリア汚染、あるいは単にフィルター処理がされていないことなど、様々な原因によって引き起こされます。特に若飲みのロゼワインでは、濁りは通常、好ましくない兆候と見なされ、品質上の問題を示唆する可能性があります。しかし、一部のナチュラルワインや無濾過ワインでは、意図的に微細な濁りを残すこともあります。

-

輝き / 光沢 : ワインが光を反射して輝く様子を指します。「輝きのある (brilliant)」「光沢のある (bright)」「光沢のない (lustreless)」と表現されます。輝きは、ワインの酸度や健全性、そして若々しさを示す指標となることがあります。輝きが強いワインは、生き生きとした印象を与え、視覚的な魅力を高めます。

-

澱 : ワインの底に沈殿する固形物で、「澱がある (with sediment)」と表現されます。澱は、酒石酸塩、タンニン、色素などが沈殿したもので、熟成したワインや無濾過のワインでは自然な現象ですが、若飲みのロゼワインでは珍しく、注意が必要です。澱は通常、ワインの品質に悪影響を与えるものではありませんが、見た目の印象に影響を与えることがあります。

-

-

English Expressions:

-

Clarity: Refers to the absence of cloudiness or suspended particles. Common terms include “clear,” “brilliant,” “crystalline,” and “limpid”。「Star bright」や「day bright」といった表現は、非常に高いレベルの透明度と輝きを示します。これは、ワインが適切に清澄化され、安定していることを意味します。

-

Brilliance / Luster: Describes how much light the wine reflects. “Brilliant,” “bright,” “star bright,” and “day bright” are positive terms indicating high reflectivity. Conversely, “dull,” “hazy,” and “cloudy” indicate less brilliance or turbidity。「Murky」や「opaque」は、非常に濁っている状態を表します。輝きが少ないワインは、しばしば疲れた印象や、酸化の兆候を示すことがあります。

-

Sediment: Solid particles that have settled at the bottom of the bottle. Described as “with sediment” or “deposit”。澱は、熟成したワインや無濾過のワインでは自然な現象ですが、若飲みのロゼワインでは珍しく、注意が必要です。デカンタージュによって取り除くことが推奨される場合もあります。

-

清澄度は、単なる美的な特徴ではなく、ワインの健全性や安定性を示す重要な指標です。一部の熟成された、あるいは無濾過のワインでは澱やわずかな濁りが見られることもありますが、特に若飲みのロゼワインにおいては、予期せぬ濁りや霞みは、タンパク質の不安定性、酵母による汚染、あるいは再発酵の兆候となる場合があります。したがって、透明で輝きのあるロゼワインは、適切な醸造と品質管理が行われていることの証となり、消費者に安心感を与えます。一方、濁りが見られる場合は、潜在的な問題や不適切な状態を示唆する可能性があります。

粘性(脚・涙)

ワインの粘性は、グラスの側面を伝う液体の筋によって観察され、「脚」や「涙」と呼ばれます。これは、ワインのアルコール度数や糖度、グリセロールの含有量を示唆する物理的な現象です。

-

日本語表現:

-

粘性 : ワインの液体が持つとろみや重さを指します。「さらっとした (light/smooth)」「粘性が強い (strong viscosity)」「中程度 (medium viscosity)」といった表現が用いられます。粘性が強いワインは、口に含んだ際に「とろりとした」「ねっとりとした」質感を感じさせることがあります。

-

脚 / 涙 / ジャンブ : グラスを傾けて戻した際に、グラスの内側を伝って流れ落ちる液体の筋を指します。ワインの粘性が高いほど、脚の数が多く、長くなる傾向があります。脚の現れ方は、ワインの表面張力、アルコール度数、そしてグリセロールや残糖の量に影響されます。太く、ゆっくりと流れ落ちる脚は、一般的にアルコール度数が高いか、甘口のワインであることを示唆します。細く、速く流れ落ちる脚は、アルコール度数が低いか、辛口のワインであることを示唆します。

-

-

English Expressions:

-

Viscosity: The thickness or resistance to flow of the wine. It is observed by swirling the wine and noting how it coats the glass。「Thin」、「watery」、「thick」、「oily」などの言葉で表現されます。高粘度のワインは、グラスの壁をゆっくりと流れ落ち、より濃厚な印象を与えます。

-

Legs / Tears: These are the rivulets or droplets of wine that form on the inside of the glass after swirling。これらはマランゴニ効果によって引き起こされる現象で、アルコールが水よりも速く蒸発することで表面張力に差が生じるために形成されます。アルコールが蒸発すると、残った水とグリセロールの混合液が表面張力の高い領域に引き寄せられ、重力によって流れ落ちることで脚を形成します。

-

Interpretation: Thicker, slower-moving, or more numerous legs generally indicate a higher alcohol content and/or higher sugar or glycerol levels in the wine。

-

ワインの脚は、そのアルコール度数や糖度に関する物理的な手がかりを提供しますが、ワインの品質や風味を直接示すものではありません。これはワインテイスティングにおいてよく誤解される点であり、脚の有無や状態は、ワインの化学的組成、特にアルコールや糖の含有量を示すものであり、その製造技術や味わいの良し悪しとは無関係です。この点を理解することは、テイスティングにおいて不必要な先入観を持たず、香りや味わいといったより本質的な評価に集中するために重要です。

その他の視覚的特徴

-

発泡性 (Effervescence): スパークリングロゼワインの場合、泡の量、大きさ、持続性、そしてグラスの中で泡が立ち上る様子(Perlage)が重要な視覚的特徴となります。泡のきめ細かさや持続性は、スパークリングワインの品質を示す重要な指標の一つです。高品質なスパークリングワインは、一般的に非常に細かく、途切れることなく持続的に立ち上る泡(美しいペルラージュ)が特徴です。泡の量や勢いは、ワインの製造方法(伝統方式、シャルマ方式など)や熟成度によっても異なります。

-

ディスク (Disk): グラスを傾けた際に、液面とグラスの境界線にできるリング状の部分を指します。このディスクは、ワインの液体の厚みや濃淡、さらには熟成度を判断するのに使われることがあります。ディスクの色がコア(中心部)の色と大きく異なる場合、それはワインの熟成の進行や酸化の兆候を示すことがあります。例えば、プロのテイスティングノートには「ディスクは中程度」という記述が見られます。ディスクの厚みや色合いは、ワインの濃度やボディ、そして熟成の進行具合に関する繊細な情報を提供します。熟練したテイスターは、この一見些細な視覚的詳細から、ワインの構造や濃縮度、さらには進化の段階について深い洞察を得ることができます。例えば、若いロゼはディスクが透明で薄いことが多いですが、熟成が進むとディスクの色が濃くなったり、オレンジがかったりすることがあります。

これらの視覚的特徴が示唆するもの

これらの色以外の視覚的特徴は、それぞれがワインの特定の内部特性を示唆しており、これらを統合的に解釈することで、より包括的なワインの評価が可能になります。

-

アルコール度数 (Alcohol Content): 粘性(脚)の顕著さは、一般的にアルコール度数の高さを示唆します。アルコールは水よりも揮発性が高いため、グラスの表面に沿って蒸発し、残された液体がより高い表面張力を持つことで脚を形成します。アルコール度数が高いワインは、よりリッチでパワフルな口当たりを持つ傾向があります。

-

糖度 (Sugar Level): 甘口ワインは、残糖分が高いため粘性が強く、脚が顕著に出やすい傾向があります。糖分もグリセロールと同様に、ワインの粘性に寄与します。粘性の高さは、ワインの甘さやボディの豊かさを予測する手がかりとなります。

-

状態 (Condition): 清澄度や澱の有無は、ワインの健全性や適切な保存状態を示す重要な手がかりとなります。濁りや異常な澱は、ワインの欠陥や腐敗を示唆する可能性があります。一方で、微細な澱は、無濾過ワインの自然な特性や、長期熟成の証であることもあります。

-

ボディ (Body): 粘性は、ワインのボディ(口に含んだ際の重みや質感)とも関連しており、粘性が高いほどフルボディである可能性を示唆します。一般的に、アルコール度数や残糖分が高いワインは、口に含んだ際に「重い」「濃厚な」と感じられることが多いです。ディスクの厚みもボディの予測に役立ちます。

それぞれの視覚的特徴は、ワインの内部特性に関する個別の情報源となりますが、これらを総合的に解釈することで、ワインの状態やスタイルについてより詳細な診断が可能になります。例えば、深く鮮やかな色合い(高い抽出度とフルボディを示唆)と、太くゆっくりと流れる脚(高いアルコール度数や残糖を示唆)を併せ持つロゼワインは、濃厚で甘口、あるいはフルボディのワインであるという一貫した像を描き出します。逆に、非常に淡い色合いにもかかわらず、異常に太い脚が見られる場合は、特定の珍しい醸造技術や予期せぬ特性を示唆している可能性もあります。このような多角的な視点からの外観分析は、ソムリエや真剣なテイスターにとって、ワインの構造、濃度、進化についてより情報に基づいた初期評価を行うための強力なツールとなります。

| 日本語 | 英語 | 説明 |

|

清澄度 |

Clarity |

ワインの濁りの有無、透明度。 |

|

澄みきった |

Clear |

非常にクリアな状態。 |

|

水晶のように清らかな |

Crystalline |

水晶のように透き通った、最高の透明度。 |

|

清澄な |

Limpid |

清らかで濁りのない状態。 |

|

透明な |

Transparent |

透き通っている状態。 |

|

濁り |

Haze/Turbidity |

ワインが濁っている状態。 |

|

くすんだ(濁った) |

Hazy, Turbid |

全体的にくすんで濁っている状態。 |

|

かすかに濁った |

Dull |

わずかに濁りが見られる状態。 |

|

ぼやけた、曇った |

Cloudy |

ぼんやりとして、曇ったような状態。 |

|

不透明な |

Opaque |

光を通さないほど不透明な状態。 |

|

輝き |

Brilliance/Luster |

ワインが光を反射して輝く様子。 |

|

輝きのある |

Brilliant |

光沢があり、輝いている状態。 |

|

光沢のある |

Bright |

非常に明るく、光り輝いている状態。 |

|

光沢のない |

Lustreless |

輝きがなく、マットな状態。 |

|

粘性 |

Viscosity |

ワインの液体が持つとろみや重さ。 |

|

さらっとした |

Light/Smooth |

粘性が低い状態。 |

|

粘性が強い |

Strong Viscosity |

粘性が高い状態。 |

|

中程度 |

Medium Viscosity |

中程度の粘性。 |

|

脚/涙 |

Legs/Tears |

グラスの内側を伝って流れ落ちる液体の筋。アルコール度数や糖度と関連。 |

|

澱 |

Sediment/Deposit |

ワインの底に沈殿する固形物。 |

|

ディスク |

Disk |

グラスを傾けた際に液面とグラスの境界線にできるリング状の部分。ワインの液体の厚みや濃淡、熟成度を示す。 |

|

発泡性 |

Effervescence |

スパークリングワインの泡の量、大きさ、持続性。 |

テイスティング実践への応用とプロフェッショナルな表現

テイスティングノート作成のポイント

外観の観察はテイスティングの第一歩であり、その後の香りや味わいの評価に大きな影響を与えます。色調、清澄度、輝き、粘性といった要素を体系的に評価し、具体的な言葉で記述することが重要です。特にロゼワインでは、色の多様性が大きいため、そのニュアンスを正確に捉え、表現することがプロフェッショナルな評価において不可欠です。プロのテイスティングノートの例では、「色調は輝きのある清澄な、淡い、サーモンピンクです。オリがなく、レッグは中程度、ディスクは中程度、粘性は中程度です」といった具体的な記述が見られます。このような記述は、客観的かつ詳細にワインの外観を記録し、他のテイスターとの情報共有を可能にします。テイスティングノートは、ワインの記憶を記録し、将来の比較や学習のための貴重なツールとなります。

日本語と英語を使いこなすためのヒント

日本語と英語の両方でロゼワインの外観を表現する能力は、国際的なワイン業界で働く専門家にとって不可欠なスキルです。両言語の表現の共通点と相違点を深く理解し、文脈に応じて適切な表現を使い分ける練習を重ねることが重要です。単に言葉を翻訳するだけでなく、その言葉が持つ文化的背景やニュアンスを理解し、対象となる聴衆に適切に伝えることが真のバイリンガルコミュニケーションです。

日本語の「例え」表現の豊かさ(例:桜色、牡丹色)を活用しつつ、英語ではより直接的で普遍的な記述(例:pale pink, salmon)を心がけるなど、各言語の特性を考慮した表現力を磨くことが推奨されます。例えば、日本語で「桜色」と表現することは、繊細で季節感のある、文化的に深い響きを持つイメージを伝えますが、これを英語に直訳した場合、そのニュアンスは失われるか、詳細な説明が必要となる可能性があります。逆に、「Œil de Perdrix」や「Ramato」といった英語(またはその日本語転写)の専門用語は、特定の歴史的背景や地域的なスタイルを明確に伝えます。プロフェッショナルなテイスティングにおいては、これらの専門用語を適切に使いこなすことが、知識と経験の深さを示すことにも繋がります。

このように、ワインに関する真に効果的なバイリンガルコミュニケーションは、単なる直接翻訳を超え、文化的な背景と対象となる聴衆の期待を繊細に理解することを必要とします。これにより、意図された意味と感情的な響きが、それぞれの聴衆に対して正確に伝わるようになります。プロフェッショナルなテイスティングノートの例を参考に、実践的な表現力を養うことが推奨されます。また、実際に様々なロゼワインをテイスティングし、その外観を両言語で表現する練習を重ねることで、語彙力と表現力を向上させることができます。ワインスクールやワインイベントに参加し、多様なワインに触れることも、表現力を磨く上で非常に有効です。

まとめ

ロゼワインの外観は単なる視覚的な楽しみにとどまらず、その色調、清澄度、輝き、粘性といった要素が、ワインの製造方法、ブドウ品種、熟成度、アルコール度数、さらには味わいの特性やペアリングのヒントまで、多岐にわたる情報を示唆しています。グラスに注がれたロゼワインの色彩は、そのワインがどのような個性を持っているのかを教えてくれる最初のサインであり、テイスティング体験の入り口となるのです。

日本語と英語、それぞれの言語が持つ表現の豊かさとニュアンスを理解し、適切に使いこなすことは、ワインの専門家にとって不可欠なスキルです。特に、日本語における食べ物や花に例える表現の豊富さや、英語における「blush」のような市場動向と結びついた用語の進化は、言語がワインの認識や市場戦略に深く関わっていることを示しています。また、清澄度がワインの健全性を示唆し、脚がアルコール度数や糖度を示すものの品質とは直接関係しないといった視覚的特徴の背後にある科学的根拠を理解することは、ワインをより深く、正確に評価するために不可欠です。これらの知識は、ワインの見た目からその特性を予測し、より適切なペアリングを導き出す上で非常に役立ちます。

外観の正確な評価と表現は、ワインをより深く理解し、その魅力を余すことなく伝えるための第一歩となります。これらの知見は、プロのソムリエがテイスティングノートを作成する際だけでなく、ワイン愛好家が日々のワイン体験を豊かにするためにも役立つでしょう。ロゼワインの魅惑的な外観を深く掘り下げることで、あなたのワインテイスティングの世界はさらに広がり、一層豊かなものになるはずです。

コメント