近年、日本のワインツーリズムは目覚ましい発展を遂げています。その背景には、「日本ワイン」の品質向上と国際的な評価の高まりが大きく影響しています。特に、ブドウの栽培からワインの醸造、そして販売までを一貫して生産者が手掛ける「6次産業化」の取り組みは、ワインツーリズムの魅力を一層深める重要な要因となっています。この生産モデルは、単なる経済的なトレンドに留まらず、生産者のワインに対する深い情熱や、そのワインが育まれる土地との密接な結びつきを訪問者に直接的に伝えることを可能にしています。これにより、訪問者は単にワインを味わうだけでなく、その背景にある物語や人々の想いに触れることができ、より本物志向で個人的な、心に残る体験を得られるのです。このような独自の体験価値が、日本のワインツーリズムが他の地域では得られない特別な魅力を確立していると言えるでしょう。

目次

日本のワインツーリズムとは?その定義と発展の軌跡

ワインツーリズムとは、単にワインを試飲するだけでなく、ワインが生産される地域を訪れ、その土地の豊かな自然、独自の文化、歴史、そして人々の暮らしに深く触れることを目的とした旅行形態を指します。生産者や地元の人々との交流を通じて、その土地ならではのワインと地域の料理を味わうことで、地域全体に深く没入する体験を包含しています。日本では、このワインツーリズムが2013年頃から本格的に活発化し、現在も継続的なワインブームの中で、その規模と質を向上させながら発展を続けています。特に、新たなワイナリーの設立が相次ぎ、その多くが「6次産業化」のビジネスモデルを採用していることが、この発展を力強く後押ししています。これにより、ブドウ畑の風景から醸造の現場、そして食卓へと繋がる一連のプロセスを、より身近に感じられるようになりました。

山梨県は、日本のワインツーリズム発展において、まさに先駆的な役割を果たしてきました。2008年には「ワインツーリズムやまなし」という画期的なイベントが開始され、地域内のワイナリーや自治体が連携することで、交流人口の増加に目覚ましい成功を収めています。この取り組みは、最大で山梨県内7つの市が同日開催する大規模なイベントへと成長し、多くのワイン愛好家や観光客を惹きつけています。さらに、「ワインツーリズム」という言葉自体が2009年に一般社団法人ワインツーリズムによって商標登録されたことは、日本のワインツーリズムが単なる自然発生的な観光現象ではなく、品質基準の確保、特定の地域イニシアチブの推進、そして統一されたブランドイメージの構築を目指す、戦略的かつ組織的な取り組みであることを明確に示しています。このような明確な定義と推進体制は、業界全体の健全な発展と、観光客への一貫した高品質な価値提供に大きく寄与しているのです。

和食との相性が生み出す独自性 日本ワインの進化と魅力

日本におけるワイン生産の歴史は、明治時代に山梨県勝沼地区でその幕を開けました。初期には、フランスから技術を導入し、試行錯誤を重ねる日々が続きました。かつて日本ワインは「お土産ワイン」と揶揄されることもありましたが、長年にわたる栽培・醸造技術の飛躍的な進歩と、生産者たちの弛まぬ努力、そして情熱的な挑戦により、その品質は世界レベルにまで飛躍的に向上しています。特に、ブドウの品質向上は、土壌管理、剪定技術、収穫時期の見極めといった栽培方法の改善や、発酵管理、熟成方法といった醸造技術の革新によって劇的に変化したと言われています。この品質の変革は、日本のワイン産業が初期の段階から成熟期へと移行する過程における重要な転換点であり、訪問者に対して単なる歴史的背景だけでなく、現在進行形の成功物語を体験する機会を提供しています。

さらに、山梨県と北海道が地理的表示(GI)の登録を受けたことは、その地域で生産されるワインの品質と特性が公的に保証されたことを意味し、日本ワインの信頼性と評価を一層高めています。このような品質保証の取り組みは、国内外のワイン愛好家にとって、日本ワインが国際市場で競争力を持つ製品であることを明確に示しているのです。

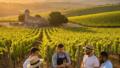

日本のワインツーリズムは、その多様なワインスタイル、和食との卓越した相性、生産者との深い繋がり、そして美しい景観と補完的アクティビティの組み合わせによって、他のワイン産地にはない独自の魅力を放っています。日本の気候は、北海道の積雪地帯から九州の高温地域まで幅広く、この多様な環境が、それぞれの土地に適したブドウ栽培とワイン造りを可能にしています。甲州やマスカット・ベーリーAといった日本固有の品種に加え、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ピノ・ノワール、シャルドネなどの欧州系品種も広く栽培されており、白、赤、ロゼ、オレンジ、スパークリングワインなど、多種多様なワインが全国各地で生産されています。この品種とスタイルの広がりは、訪問者に幅広い選択肢と、新たな発見の喜びを提供しています。

日本ワインの最大の特長の一つは、その繊細な風味と和食との卓越した相性です。海外のワインに比べて鉄分が少ない傾向にあるため、生魚介類との組み合わせでも生臭みが生じにくく、刺身や寿司、天ぷらといったデリケートな和食の味わいを損ないません。例えば、甲州ワインの柑橘系の爽やかさとミネラル感は、白身魚の刺身や寿司と驚くほど調和し、マスカット・ベーリーAの軽やかな赤ワインは、照り焼きや鶏肉料理との相性が抜群です。これは、世界中で人気の高まる和食文化と深く結びつくことで、日本のワインツーリズムが単なるワイン試飲の旅を超え、独自の美食体験を提供する場として位置づけられていることを意味します。訪問者は、ワインを通じて日本の食文化の奥深さを再発見し、その土地ならではの食とワインのマリアージュを心ゆくまで堪能できるのです。

「6次産業化」の進展は、生産者と訪問者の間に直接的な繋がりを生み出しています。これにより、訪問者はワインが生まれる背景にある生産者の情熱や、ブドウ栽培へのこだわりを肌で感じることができます。多くのワイナリーでは、ブドウ畑の見学、収穫体験、醸造家との交流、地元食材を用いた料理とのペアリングなど、多岐にわたる体験が提供されており、ワインを通して地域文化や暮らしに深く没入できる機会が創出されています。この直接的な交流は、ワインの味わいを一層豊かなものにし、訪問者にとって忘れがたい思い出となるでしょう。

また、日本のワイン産地は、広大なブドウ畑、雄大な山々(例えば、長野の日本アルプスや山梨の富士山)、そして温泉地など、美しい自然景観に恵まれています。ワインツーリズムは、これらの景観を楽しみながら、ワイナリー巡りだけでなく、果物狩りや自然散策、温泉入浴といった補完的なアクティビティも組み合わせることで、多角的な観光体験を可能にしています。これは、訪問者がワインだけでなく、地域の豊かな自然や文化全体を満喫できるという点で、旅行の満足度を大きく高める要素となっています。グローバルなワイン市場が成熟する中で、日本はワイン生産地として今なお成長を続けているという点も、その魅力の一つです。訪問者は、進化し続ける日本のワイン産業の「今」を体験し、新しい発見や冒険を楽しむことができます。このダイナミズムは、ワイン愛好家だけでなく、新しい体験を求める旅行者にとっても魅力的な要素となっているのです。

主要ワイン産地の魅力 山梨、長野、北海道の深掘り

山梨、長野、北海道といった日本の主要なワイン生産地は、それぞれ異なる気候条件とテロワールを活かし、多様なワインスタイルと体験を提供しています。これらの地域では、歴史あるワイナリーの見学から、持続可能性を重視した新しいワイナリーの訪問まで、幅広い選択肢が用意されており、訪問者の様々なニーズに応えています。

山梨県 日本ワイン発祥の地とその多様な魅力

山梨県は本州のほぼ中央に位置する内陸県であり、日本の「日本ワイン」生産量、ワイナリー数ともに全国一を誇ります。日本全体のワイン生産量の3割以上を占め、約80ものワイナリーが密集しています。ワイン用ブドウ栽培とワイン造りの大半は、県の中央部に広がる甲府盆地周辺に集中しています。

山梨県を代表するブドウ品種は「甲州」であり、白ワイン用ブドウの生産量で最も多く、その繊細な味わいは和食との相性が抜群です。「マスカット・ベーリーA」も山梨を代表する赤ワイン品種で、そのフルーティーな香りと柔らかなタンニンが特徴です。これら2品種で、県内生産量の75%を占めています。近年は「プティ・ヴェルド」の栽培面積も増加し、ワインの評価が上昇しています。特に甲府盆地東部(甲州市、山梨市、笛吹市)は、日本のワイン造り発祥の地とされ、甲州ブドウの集中的な栽培地であり、県内ワイナリーの7割以上がこのエリアに存在します。この地域からは、高台から見下ろす甲府盆地の美しいブドウ畑の景観が、訪れる人々を魅了します。春には桃の花が咲き乱れ、一面がピンク色に染まる「桃源郷」の景色もまた格別です。

山梨県には多種多様なワイナリーがあり、それぞれが特色ある体験を提供しています。勝沼地区は日本のワインツーリズムの「聖地」として知られ、約30ものワイナリーが集積しています。

-

シャトー・メルシャン勝沼ワイナリー 日本庭園のようなワインを目指し、歴史あるワイン資料館、自社畑、醸造施設、地下セラーを見学できるツアーを提供しています。ワインメーカー厳選の赤白ワイン4種を試飲できる「勝沼ディスカバリーツアー」(約90分、3,000円)や、最高峰のアイコンシリーズを含む6種を試飲できる「勝沼ワインメーカーズスペシャルツアー」(約110分、10,000円)など、複数のコースがあります。

-

くらむぼんワイン 1913年創業の歴史あるワイナリーで、自然栽培のブドウを使用しています。築130年の古民家にあるテイスティングルームでワインを試飲・購入できます(ツアーは現在休止中)。試飲は500円から可能です。

-

勝沼醸造 築140年の養蚕農家をリノベーションした開放的なショップで、カード式の大型ワインサーバーから約20種類のワインを試飲できる「テイスティングコース」(1名1,650円)が人気です。甲州種に力を入れ、和食との相性を実感できるよう出汁も提供されるユニークな試みも行われています。

-

ルミエールワイナリー 1901年構築の文化財指定「石蔵発酵槽」や自社農園、地下セラーをソムリエ資格を持つスタッフが案内する「ガイドツアー60分コース」(1名1,300円)があります。9月中頃~10月末の仕込みピーク時には、樽発酵の音を聞くことができる貴重な体験もできます。

甲府・石和エリアには駅近のワイナリーもあり、巡りやすいのが特徴です。

-

シャトー酒折ワイナリー ソムリエによる「ワイナリーツアー」(約1時間、2,200円)では、高品質でリーズナブルなワイン造りの裏側を学び、約6種類のワインを試飲できます。

-

サントリー登美の丘ワイナリー 富士山を望む約150haの広大な丘に広がるワイナリー。「FROM FARMワイナリーツアー」(1時間30分、5,000円)では、専用バスでブドウ畑や熟成庫を巡り、貴腐ワインを含む4種のワインをテイスティングできる、贅沢な体験が待っています。

八ヶ岳エリアは日照時間が長くブドウ栽培に適した地域で、「北杜市地域活性化ワイン特区」により小規模ワイナリーが増加しています。

-

Komaki Vineyard シニアソムリエが案内する「プレミアムヴィンヤード見学ツアー」(1時間30分、4,950円)では、白樺の自生する農園と雄大な景色を楽しみながら3種類のワインをテイスティングできます。1日1組限定の宿泊も可能で、ワインと共に八ヶ岳の自然を満喫できます。

山梨県へのアクセスは、東京からJR特急や高速バスで約1時間40分〜2時間と比較的短時間で、日帰りでの訪問も可能です。現地での移動手段としては、公共交通機関(バス、タクシー)の利用が基本となりますが、飲酒運転は法律で禁止されているため、ワイナリー巡りには「やまなしワインタクシー」のような定額制の専門タクシーサービスが非常に便利です。例えば4名利用で2時間16,320円から利用可能であり、安全に複数のワイナリーを巡るための重要なインフラとなっています。レンタカーも選択肢となりますが、試飲をする場合は運転を控える必要があります。山梨のワイナリーツアーやアクティビティの費用は、体験内容によって幅があり、基本的なテイスティングから、ソムリエが案内するプレミアムな体験、さらには収穫イベントまで多岐にわたります。この幅広い選択肢は、カジュアルな観光客から熱心なワイン愛好家、あるいは高級志向の旅行者まで、多様な訪問者のニーズに応える洗練された市場が形成されていることを示しています。

長野県 千曲川ワインバレーの台頭と多様な産地

長野県は「日本ワイン」の生産量で山梨県に次ぐ第2位の地位を占めています。特に「千曲川ワインバレー」は、近年品質の高いワインを生み出す産地として注目されており、その中でも東御市は新進気鋭のワイナリーが多く点在するエリアとして知られています。この地域は、日照時間が長く、降水量が少なく、昼夜の寒暖差が大きいという、ブドウ栽培に理想的な気候条件に恵まれています。このような自然条件が、糖分と酸味のバランスが取れた凝縮感のあるワインを生み出す土壌となっています。主要品種はメルローやシャルドネといった欧州系品種であり、国際的な評価も高まっています。長野県内には他にも、松本盆地から塩尻市を除くエリアに広がる「日本アルプスワインバレー」や、塩尻市全域を指す「桔梗ヶ原ワインバレー」といった主要なワイン産地が存在し、それぞれ異なるテロワールとワインの個性を楽しむことができます。

長野県のワイン産業の急速な成長は、恵まれた気候条件だけでなく、ワイン特区制度の活用といった戦略的な政策とも密接に関連しています。この政策は、新規ワイナリーの設立障壁を下げ、地域全体のワイン産業の発展を加速させています。

代表的なワイナリーと提供されるアクティビティ

長野県、特に千曲川ワインバレーでは、個性豊かなワイナリーが訪問者を惹きつけています。

-

東御市:

-

ヴィラデストガーデンファーム&ワイナリー エッセイストの玉村豊男氏が手掛けるワイナリーで、国内外で高い評価を得ています。ブドウ畑を望むカフェレストランでは地元食材を用いたランチコースを楽しめます。有料のワイナリーツアー(500円、土日祝のみ、要予約)や、QRコードを利用したセルフガイドツアーも提供されており、自分のペースでワイナリーを巡ることができます。

-

シャトー・メルシャン椀子ワイナリー 360度ブドウ畑に囲まれたブティックワイナリーで、ブドウ栽培からワイン造りまで一貫して見学できます。約10種類のワインをテイスティングできる機会も提供されており、メルシャンの技術と情熱を感じられます。

-

マンズワイン小諸ワイナリー プレミアムクラスのワインを生産しており、見学、ショッピング、そして15種類の有料試飲(1グラス300円~1,500円)が可能です。3000坪の広大な日本庭園「万酔園」も併設されており、四季折々の美しい景色と共にワインを楽しめます。

-

リュードヴァン 栽培から醸造までを一貫して手掛ける小山英明氏が設立したワイナリーである。

-

湯楽里館ワイン&ビアミュージアム 日帰り温泉施設に併設されており、東御市をはじめとした近隣産のワインを20mlあたり100円から試飲できます。専属のコンシェルジュが常駐し、ワイナリー情報を提供していることは、長野県がワインの教育的側面や没入感を重視した体験を提供していることを示唆しています。

-

-

アクティビティ: 多くのワイナリーでブドウ畑見学、試飲、そして地元食材とのペアリング料理が提供されています。特に、ブドウ畑を眺めながらのワイン付きランチは、長野ならではの体験として人気が高いです。

長野県では、ワイン専門家が案内するツアー(例えば、塩尻市での5軒のワイナリーを巡るウォーキングツアーや、大池ワイナリーでのブドウ畑&セラー見学ツアー)が提供されています。また、「湯楽里館ワイン&ビアミュージアム」のような施設で詳細な情報提供が行われていることは、長野県がワインの教育的側面や没入感を重視した体験を提供していることを示唆しています。これは、ワインに深い関心を持つ訪問者にとって、より充実した学びと体験の機会を提供し、観光の質を高めることに繋がります。

アクセス、費用、最適な時期

長野県へのアクセスは、東京から北陸新幹線で上田駅まで約1時間30分、そこからタクシーで約30分でヴィラデストに到着できます。軽井沢駅からもローカル線で小諸駅まで約25分と、比較的アクセスしやすいのが特徴です。

現地での移動手段としては、軽井沢エリア発着の観光タクシー貸切ツアーが一般的で、4名利用で1名あたり24,500円から利用できます。これにより、参加者全員が試飲を楽しめるという利点があります。東御市では、2時間貸切で1名あたり9,500円(2名利用時)からの地域ワインタクシーも利用可能です。

ワイナリーツアーやアクティビティの費用は、ヴィラデストの有料ツアーが500円から、大池ワイナリーの専門家ガイドツアーが3,500円など、多様です。宿泊を伴うパッケージツアーでは、1泊2食付きでナイトワイナリーツアーを含むプランが23,100円から提供されています。

長野県を訪れる最適な時期は、**秋(9月~11月)**が特に人気であり、ブドウの収穫体験ツアーが盛んに開催されます。この時期はブドウ畑の紅葉も美しく、景観も楽しめます。多くのツアーは春から秋にかけて(5月~11月)設定されています。

北海道 冷涼な気候が育む個性と広大な自然

北海道は冷涼な気候を活かしたワイン造りが特徴であり、日本の「日本ワイン」生産量で第3位に位置します。特に余市町や富良野市は有名なワイン生産地として知られています。余市町には19軒、仁木町には6軒のワイナリーが開業しており(2024年現在)、両町は「ワイン特区」の認定を受け、一大ワイン産地へと発展しつつあります。余市・仁木地域の気候は、道内では比較的温暖で夏に雨が少なく、フランスのブルゴーニュに似ているとされ、高品質なワイン用ブドウの生産に適しています。

北海道のワインは、ドイツ系品種や耐寒性のあるブドウ品種から造られることが多く、酸が綺麗で繊細な味わいが特徴です。余市では高品質なピノ・ノワールが多数生産されており、そのエレガントな味わいは国内外で高い評価を得ています。北海道ワインの「鶴沼」は、遅摘みブドウから醸造され、数々のコンクールで評価されています。北海道の冷涼な気候は、ワインに独特の個性と風味を与えており、この気候的特性が、他の地域とは異なるワイン体験を生み出しているのです。広大な土地に広がるブドウ畑の風景は、北海道ならではの雄大さを感じさせます。

代表的なワイナリーと提供されるアクティビティ

北海道には、広大な土地を活かした美しいブドウ畑の景観が広がり、ワイナリーによってはレストランや宿泊施設を併設し、北海道ならではの食とワインのマリアージュを提供しています。

-

余市・仁木地区:

-

NIKI Hills Winery: 醸造所や地下カーヴの見学ツアー(3種類テイスティング付き3,300円、6種類テイスティング付き4,950円)や、畑を見学するカートツアー(3,300円)を提供しています。レストランやホテルも併設しており、ワインとともに滞在を楽しめる複合施設です。

-

はこだてワイン: 新函館北斗駅から車で15分とアクセスしやすいです。工場見学(要予約)や直売店「葡萄館本店」での5種類以上の無料試飲が可能で、「しばれわいん」やワインソフトクリームが人気です。

-

八剣山ワイナリー(札幌): 札幌市内から車で約30分の距離にあり、自社農園産ブドウや北海道産ブドウ・リンゴを原料とした個性豊かなワインを生産しています。「八剣山キッチン&マルシェ」では地元食材とワインのペアリングを楽しめます。

-

-

富良野地区:

-

ふらのワイン: 1972年に富良野市が経営するワイナリーとしてスタートしました。6月下旬から7月下旬にはラベンダー畑が咲き誇る観光スポットとしても人気を集めます。工場ではワイン販売コーナーのほか、熟成したワインの樽やタンクを無料で見学できます(事前予約制)。スタッフによるワイナリー案内とワイン・チーズ試飲がセットになった「ノーマルコース」(約30分、500円)も提供されています。

-

DOMAINE RAISON(中富良野): ヤギと共生するサスティナブルなワイナリーで、ヤギの排泄物を堆肥にしたブドウでワインを製造しています。

-

TADA WINERY(上富良野): 野生酵母による自然発酵で独特の味わいを追求しています。

-

-

十勝地区:

-

池田ワイン城: JR池田駅の東側の丘に位置し、常時開放されている見学コースがあります。地下の熟成室を見学できる無料ミニワイナリーツアーや、本格的なテイスティングを体験できる有料ワイナリーツアーも提供されています。

-

北海道の「ワイン特区」の設立は、余市と仁木地域におけるワイン生産と観光を促進するための積極的な地域戦略を示しています。これにより、新規参入が容易になり、ワイナリーが集中して立地することで、ワインツーリズムの拠点としての魅力が高まっています。この政策的な支援は、地域産業の成長と観光客の誘致に大きな影響を与えています。

アクセス、費用、最適な時期

北海道の主要ワイナリーへのアクセスは、札幌市内から八剣山ワイナリーまで車で約30分、新千歳空港から千歳ワイナリーまで車で15分など、比較的便利です。JR池田駅は特急おおぞらの停車駅であり、札幌から約2時間40分でアクセスできます。

現地での移動は、広大な土地のためレンタカーが一般的です。軽自動車で1日あたり4,100円から、2泊3日で12,000円~19,500円程度が相場です。また、余市・仁木地域ではNIKI Hills Wineryがマウンテンバイクツアー(1名7,700円、約90分、ワイン1杯付き)を提供しています。富良野エリアでは、公共交通機関ではアクセスが難しいワイナリーを巡る観光バスツアーも用意されています。

ワイナリーツアーやテイスティングの費用は、無料(ふらのワイン工場見学)から500円(ふらのワインノーマルコース)、NIKI Hills Wineryの6種類テイスティング付きツアーで4,950円までと幅広い選択肢があります。宿泊を伴う3日間の富良野ワイナリーツアーは、1名あたり200,000円(2名1室利用時)から提供されています。

北海道の最適な訪問時期は、**夏季(6月~8月)**が観光客で賑わい、広大なブドウ畑の景観や豊かな自然を満喫できます。富良野では6月下旬から7月下旬にかけてラベンダー畑が見頃を迎えます。一方で、**冬季(12月~3月)**には、極寒の富良野ならではの「冬しか体験できないワイナリーツアー」が提供されており、雪景色の中で生産者の情熱に触れるユニークな体験ができます。

2.4. その他の注目すべきワイン産地

日本のワイン生産は、山梨、長野、北海道の「三大産地」に留まらず、全国各地で多様な発展を遂げています。これらの地域は、それぞれ独自の気候、土壌、そしてブドウ品種を活かし、個性豊かなワインを生み出しています。

-

山形県: 日本海側が海洋性気候、内陸部が盆地気候と二分されます。ワイン用ブドウの県外流出割合が全国最高(33.7%)であり、ワイン用ブドウ生産量と日本ワイン生産量との間にギャップが生じています。

-

大阪府: デラウェアが主要品種であり、大阪で生産される「日本ワイン」の約4割を占めています。街中ワイナリーの設立も進んでいます。

-

広島県(三次市): 西日本を代表するワイン産地の一つです。内陸性気候で、ピオーネなどの食用ブドウから造られるワインに加え、本格的なワイン用ブドウからのワイン生産も行われています。歴史あるワイナリーが多く、貯蔵庫や醸造施設の見学、地元食材とのペアリングを楽しめるレストランを併設している場所もあります。宮島や平和記念公園など、世界的に有名な観光地へのアクセスも良く、観光と合わせてワインツーリズムを楽しめます。

-

島根県: 「日本ワイン」生産量で第9位ですが、甲州の生産量は全国第2位と多いです。雲南市の乳業会社が母体のワイナリーは、黒ブドウの「小公子」ワインの全国的知名度を高めました。

-

新潟県: マスカット・ベーリーAの生みの親である川上善兵衛が興した岩の原葡萄園のような歴史あるワイナリーがあります。また、アルバリーニョの産地としても地位を固めており、胎内高原ワイナリーのような秀逸なワインを造る第三セクターのワイナリーも存在します。

-

岩手県: ワイン生産量で全国第5位の有望な産地です。特に「ヤマブドウ」から造られたワインや、交配品種である「リースリング・リオン」のワインが特徴的です。冷涼な産地ですが、近年は温暖化の影響で栽培可能な品種も増加しています。

-

岡山県: 「6次産業化」の事例もみられ、ドメーヌ・テッタやラ・グランド・コリーヌなど、自然派ワインの生産者が活躍しています。日本ならではのワインである「小公子」の優れた逸品も造られています。

-

九州(大分、熊本、宮崎): シャルドネが高く評価されており、大分の安心院葡萄酒工房、熊本の熊本ワイン、宮崎県の都農ワインは「シャルドネのゴールデン・トライアングル」と称されます。宮崎県の都農ワインは、イチゴの香りがする「キャンベル・アーリー」のロゼが地元で人気で、チキン南蛮との相性が良いとされます。テンプラニーリョ、アルバリーニョ、シラー、ピノ・ノワールなど、多様な品種栽培にも挑戦しています。

これらの多様な小規模産地の存在は、日本のワイン生産が特定の地域に限定されず、全国的に広がりを見せていることを示しています。このような分散的な発展は、地域ごとに異なる風土や文化を反映した、より多様なワイン体験を可能にします。また、特定の地元品種やユニークな醸造法への挑戦は、日本のワイン造りにおける革新性と実験精神を際立たせ、他では味わえない独自のテイスティング体験を提供しています。これは、ワイン愛好家が主要産地以外にも探索の価値を見出す理由となっています。

3. ワインツーリズム体験の計画と実践

3.1. アクセスと現地での移動手段

ワインツーリズムを計画する上で、最も重要な考慮事項の一つは、ワインを試飲する可能性が高いため、飲酒運転が法律で禁止されていることである。このため、公共交通機関や専用の移動手段の計画が不可欠となります。

主要なワイン産地へのアクセスと所要時間は以下の通りです。

| 出発地 | 目的地 | 交通手段 | 所要時間目安 |

|

東京 |

山梨(勝沼・甲府) |

JR特急/高速バス |

1時間40分~2時間 |

|

東京 |

長野(上田・軽井沢) |

北陸新幹線/JR/高速バス |

1時間~2時間 |

|

東京 |

北海道(札幌・函館) |

JR特急/飛行機+JR/車 |

2時間40分~ (札幌まで) |

|

大阪 |

山梨(勝沼・甲府) |

JR新幹線+特急/高速バス |

4時間30分~5時間30分 (電車), 8時間~10時間 (バス) |

|

名古屋 |

山梨(勝沼・甲府) |

JR特急/高速バス |

3時間30分~4時間 |

現地での移動手段は、公共交通機関、タクシー、レンタカー、そして専用のワインツーリズムサービスなど、多様な選択肢があります。

-

公共交通機関: 一部のワイナリーは、バスやローカル鉄道でアクセス可能な場所にあります。駅に観光案内所が併設されている場合もあり、ワイナリーマップや周辺情報を入手できます。

-

専用ワインタクシー・貸切タクシー: 山梨県では「やまなしワインタクシー」が、勝沼・笛吹方面のワイナリー巡りに便利な定額制サービスを提供しています。例えば、2時間貸切で1台16,320円(4名利用時)から利用可能です。長野県の千曲川ワインバレーでも、軽井沢発着の貸切観光タクシーが提供されており、参加者全員がワインを試飲できる利点があります。東御市では、2時間貸切で1名あたり9,500円(2名利用時)からの地域ワインタクシーも利用可能です。これらの専用サービスは、飲酒運転の禁止という制約を克服し、安全かつ効率的に複数のワイナリーを巡ることを可能にする、成熟したワインツーリズムインフラの象徴です。

-

ツアーバス: 一部の旅行会社やワイナリーが提供するパッケージツアーには、ワイナリー間の移動をカバーする専用バスが含まれている場合があります。これにより、移動の手間を気にせず、ワイン体験に集中できます。

-

レンタカー: 試飲をしない同行者がいる場合や、宿泊して試飲日と観光日を分ける場合には有効な選択肢です。山梨県では軽自動車が1日あたり5,050円から、北海道では軽自動車が1日あたり4,100円から利用できます。ただし、試飲後は運転を絶対に避けるべきです。

-

サイクリング: 北海道のNIKI Hills Wineryでは、ワイン1杯付きのガイド付きマウンテンバイクツアー(1名7,700円)が提供されています。一部の地域では、ブドウ畑の美しい景観を楽しみながら自転車でワイナリーを巡ることも可能で、自然を満喫しながらのユニークな体験ができます。

3.2. 費用と予算の目安

ワインツーリズムにかかる費用は、選択するアクティビティ、宿泊形態、移動手段によって大きく変動します。以下に、一般的な費用目安を示します。

ワイナリーツアー・アクティビティ費用目安(1名あたり)

| アクティビティの種類 | 費用目安 | 備考 |

|

基本テイスティング |

500円~1,650円 |

山梨のワイナリーでの試飲 |

|

ガイド付きワイナリーツアー(標準) |

1,300円~5,000円 |

山梨、長野、北海道の各種ツアー |

|

プレミアムガイドツアー |

10,000円 |

シャトー・メルシャン勝沼スペシャルツアー |

|

ぶどう収穫体験 |

3,500円~4,000円 |

山梨の奥野田ワイナリー |

|

オリジナルラベル作り |

2,750円 |

山梨の白百合醸造 |

|

ワインと食事のペアリングランチ |

6,600円~8,250円 |

山梨、長野のワイナリーレストラン |

|

貸切タクシーツアー(1日あたり) |

5,500円~33,800円 |

長野・山梨の地域タクシー、人数による変動大 |

|

宿泊者限定アクティビティ |

4,500円~ |

星野リゾートリゾナーレ八ヶ岳の葡萄畑アペロ |

ワイナリーでのテイスティングやツアーは、無料のものから数千円、プレミアムな体験では10,000円に達するものまで幅広い選択肢があります。これは、訪問者が自身の興味や予算に合わせて体験を選べる柔軟性があることを示しています。

宿泊費や食事費の目安は以下の通りです。

宿泊費・食事費目安(1名あたり)

| カテゴリ | 費用目安 |

|

日帰りバスツアー(食事込) |

8,990円~13,500円 |

|

ワイナリー併設/提携宿泊施設(1泊朝食付) |

24,000円~38,200円 |

|

ワイナリー併設/提携宿泊施設(1泊2食付) |

38,000円~45,200円 |

|

ワイナリーレストラン(ランチ) |

1,000円~6,600円 |

|

ワイナリーレストラン(ディナー) |

3,000円~6,600円 |

ワイナリー併設のレストランでの食事は、地元の食材とワインのペアリングを楽しめるため、特別な体験となるでしょう。全体として、日帰りバスツアーであれば1万円前後から、宿泊を伴う場合は数万円の予算が必要となることが多いです。

3.3. 最適な訪問時期とイベント

ワインツーリズムの最適な訪問時期は、目的によって異なりますが、一般的にはブドウの生育サイクルと地域のイベントに合わせて計画されます。

-

収穫期(9月~11月): この時期は、ブドウ畑が最も活気に満ち、ワイナリーではワイン造りの集大成である収穫作業が行われるため、ワインツーリズムに最も適した時期とされています。多くのワイナリーで収穫体験ツアーが開催され、訪問者はブドウの収穫を実際に手伝い、ワイン造りの一部を体験できます。また、新酒ワイン祭りなど、できたてのワインを味わえるイベントも各地で開催されます。山梨では「かつぬま新酒ワインまつり」(11月3日)や「笛吹グルメ・ワインFesta」(10月12日・13日)が開催され、「ワインツーリズムやまなし2024秋」も11月9日からスタート予定です。この時期はブドウ畑の紅葉も美しく、景観も楽しめるため、写真愛好家にも人気です。

-

萌芽・開花期(3月~6月): 春はブドウの木が新芽を出し、可愛らしい花を咲かせる時期であり、畑が鮮やかな緑に染まり始める美しい季節です。山梨では桃の花が咲き誇り、一面の桃源郷となる景観も楽しめます。この時期は霜害のリスクと戦いながら、生産者がブドウの生育に細心の注意を払う様子を見ることができ、ワイン造りの基礎を学ぶ良い機会となります。

-

夏季(7月~8月): ブドウの生育が旺盛になり、畑が最も豊かな緑を見せる時期です。日差しが強く、ブドウが太陽の恵みをいっぱいに受けて育つ様子を間近で見ることができます。北海道ではラベンダー畑が見頃を迎え(6月下旬~7月下旬)、ワイナリー巡りだけでなく、広大な自然を満喫する観光ツアーも人気です。

-

冬季(12月~3月): ブドウの木が休眠期に入る時期であり、畑では剪定作業などが行われます。冷涼な北海道では、この時期にしか体験できない「冬しか体験できないワイナリーツアー」が提供されており、雪景色の中で生産者の情熱に触れるユニークな機会となります。雪に覆われたブドウ畑の幻想的な風景は、また違った感動を与えてくれるでしょう。

多くのワイナリーは通年営業しており、それぞれの季節に異なる魅力と体験を提供しています。訪問の目的に合わせて時期を選ぶことで、より充実したワインツーリズムが実現できるはずです。

まとめ

日本のワインツーリズムは、その独自の価値提案によって、国内外からの注目をますます集めています。かつての「お土産ワイン」というイメージを払拭し、世界レベルの品質へと進化を遂げた「日本ワイン」は、その多様なスタイルと、和食との優れた相性という他に類を見ない強みを持っています。特に、繊細な風味と低い鉄分含有量が生み出す和食、特に生魚介類との調和は、他のワイン生産国にはない、日本独自の食文化と結びついた深い魅力となっています。この美食体験は、日本のワインツーリズムを単なる試飲の旅に留まらせず、文化的な探求の旅へと昇華させています。

「6次産業化」の進展は、生産者の情熱と地域への深い結びつきを訪問者に直接伝える機会を創出し、単なる観光に留まらない、本物志向で没入感のある体験を提供しています。訪問者は、ブドウ畑の土の香りから、醸造所の酵母の息吹、そして生産者の語るワインへの想いまで、五感を使ってワインの物語を感じ取ることができます。山梨、長野、北海道といった主要産地では、恵まれた自然環境と、ワイン特区制度のような戦略的な政策が相まって、ワイナリーの集積と多様な観光インフラの整備が着実に進んでいます。これにより、専用ワインタクシーやツアーバスといった移動手段が充実し、飲酒運転の制約下でも安全かつ快適にワイナリー巡りを楽しめる環境が整っています。これは、日本のワインツーリズムが単なるブームではなく、持続可能な観光産業として成熟している証と言えるでしょう。

日本のワインツーリズムは、今後もさらなる成長の可能性を秘めています。品質向上への継続的な取り組み、地域ごとの個性と文化を活かした体験の創出、そして環境に配慮した持続可能な観光実践への注力は、国内外のワイン愛好家や美食家を惹きつけ続ける上で不可欠です。例えば、オーガニック栽培やビオディナミ農法への挑戦、地域固有のブドウ品種の再評価、ワインツーリズムと他産業(温泉、伝統工芸、農業体験など)との連携強化などが挙げられます。また、デジタル技術を活用した情報発信や、多言語対応の充実も、国際的な観光客の誘致に繋がるでしょう。ワインツーリズムを核として、地域の農業、食文化、自然、歴史といった多様な要素を統合した体験を提供することで、地域経済の活性化にも大きく貢献できるはずです。日本ワインの進化はまだ途上にあり、その成長過程自体が、訪問者にとって新たな発見と感動をもたらす源泉となるはずです。ぜひ、日本のワイン産地を訪れ、その独自の魅力を五感で体験してみてください。

コメント