目次

はじめに 缶ワインの新たな常識

近年、スーパーマーケットやコンビニエンスストアのワインコーナーで、カラフルでスタイリッシュなデザインの缶ワインを目にする機会が格段に増えました。その手軽さから注目を集める一方で、「本当に缶ワインはおいしいの?」「ボトルワインと比べて品質はどうなの?」といった疑問を抱く方も少なくないでしょう。かつては品質維持が難しいとされ、一部では「安価なワイン」というイメージがつきまとっていた缶ワインですが、現代の目覚ましい技術革新により、その常識は大きく覆されています。今や缶ワインは、品質、利便性、そして環境配慮という多角的な側面から、現代のライフスタイルに寄り添う新たなワインの選択肢として、世界中で急速にその存在感を高めています。本記事では、缶ワインの歴史的背景から最新の品質向上技術、そして日本市場での広がりや多様な楽しみ方まで、その魅力と可能性を包括的にご紹介いたします。

缶ワインの品質は劇的に向上しています

缶ワインの概念自体は古く、ビールが缶詰に成功した翌年の1937年には既にワインを缶に入れる試みがなされていました。しかし、当時の技術では、ワインというデリケートな液体を金属製の缶の中で安定的に保つことが極めて困難でした。特に大きな問題として立ちはだかったのが、「還元臭」と呼ばれる不快な臭いの発生です。これは「腐った卵」や硫黄のような香りと表現され、ワインの品質を著しく損なう重大な欠陥臭と見なされていました。この還元臭は、ワインに一般的に使用される抗酸化剤である二酸化硫黄(SO2)が、缶のアルミニウムと反応することで微量の硫化水素を生成するために発生することが、その後の研究で明らかになっています。コカ・コーラのような他の缶入り飲料ではこの問題が発生しないことから、ワインの特定の化学組成と缶素材との複雑な反応性が、この問題の根源にあったのです。

長年の課題を克服し、缶ワインの品質を飛躍的に向上させたのは、オーストラリアのバロークス社が開発した独自のパッケージングシステム「VINSAFE」です。同社は20年以上にわたる研究開発の末、アルミニウム缶の内側に特殊な極薄プラスチック素材のライニングを施す技術を開発しました。このコーティングは、ワインと金属との直接接触を効果的に遮断し、オフフレーバーや腐食を引き起こす化学反応を抑制することで、ワイン本来の香りと耐久性を保持することを可能にしました。この画期的な技術により、缶ワインは生産から最長5年間もの間、品質劣化なくワインを保存できるようになり、明確な賞味期限を設定する必要がなくなりました。

現在では、この高度な缶内コーティングに加え、パッケージング技術のさらなる進化も品質向上に貢献しています。例えば、缶詰工程で窒素を充填する「窒素フラッシング」技術や、「真空密封技術」は、缶内の酸素を極限まで排除し、ワインの酸化を抑制することで鮮度を維持し、保存期間の延長に大きく貢献しています。さらに、ワイン醸造技術自体も缶ワイン向けに調整が進められています。例えば、空気との接触を最小限に抑える「嫌気的醸造方法」の採用や、精密な温度管理、そして二酸化硫黄の適切な使用量の調整など、ワイン自体をより安定させ、缶詰後の還元臭や酸化の問題が発生しにくいようにする取り組みが進められています。これらの多角的なイノベーションは、素材科学、洗練されたパッケージング技術、そして改良された醸造方法といった複数の分野にわたる協調的な取り組みによって実現され、缶ワインの品質は劇的に向上しました。

もちろん、伝統的なボトルワインが熟成によって複雑な風味の進化を遂げるのに対し、缶ワインは熟成を目的としていません。完全な密閉性により「瓶内熟成」は起こらず、長期保存しても味わいが変化することはありません。しかし、これは缶ワインの欠点ではなく、むしろその強みと言えます。つまり、缶ワインは、熟成による複雑さよりも、初期のフレッシュでフルーティーな特性を一貫して維持し、すぐに楽しめる品質に特化して応えているのです。もし、ごく稀に缶ワインからわずかな還元臭などのオフノートが感じられる場合でも、グラスに注いでスワリング(グラスを回す)したり、数日間置いて空気に触れさせたりといった簡単な方法で、不快な臭いを効果的に軽減し、より美味しく楽しむことができます。

携帯性と利便性が生み出す新たな飲用シーン

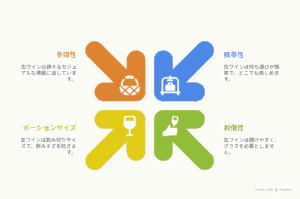

缶ワインの最大の魅力の一つは、その比類ない携帯性と利便性にあります。ボトルワインを楽しむためには、通常、コルク抜きやスクリューキャップオープナー、そしてワイングラスを用意する必要があります。しかし、缶ワインであれば、プルタブを引くだけ、またはスクリューキャップをひねるだけで、いつでもどこでも手軽にワインを楽しむことができます。グラスを割る心配もなく、飲み終わった後の片付けも缶を捨てるだけと非常に簡単です。この手軽さは、ワインの飲用シーンを大きく広げ、従来の常識を覆しました。

軽量で丈夫なアルミニウム缶は持ち運びにも適しており、その汎用性は多岐にわたります。例えば、旅行中の新幹線や飛行機の中、ホテルの部屋でリラックスしたい時、公園でのピクニック、夏のビーチやキャンプ、バーベキューといったアウトドア活動、さらには音楽フェスティバルやスポーツ観戦など、様々なカジュアルな場面でワインを楽しむことを可能にします。自宅で一人で少しだけワインを飲みたい時にも、ボトルワインを開けるのはもったいないと感じる場面がありますが、缶ワインなら飲み切りサイズなので気軽に楽しむことができます。

多くの缶ワインは180mlから350ml程度の飲み切りサイズ(グラス1.5杯から3杯弱程度)で提供されており、これはボトルワインを一人で飲み切る際の残りの心配を解消し、飲みすぎを防ぐことにも繋がります。また、最近増えているスクリューキャップタイプの缶ワインであれば、一度開けても蓋をして持ち運んだり、時間を置いて再度楽しんだりすることも可能です。これらの利便性、携帯性、そして適切なポーションサイズが組み合わさることで、缶ワインは現代の多様で活動的なライフスタイルや外出先での消費にシームレスに溶け込み、ワインの飲用機会を大幅に拡大することに貢献しています。これは、ワインの消費を伝統的なフォーマルな場から解放し、より自由でカジュアルな楽しみ方へと導くものです。

環境に優しい選択肢としての缶ワイン

缶ワインは、その優れた環境性能という点でも大きな利点を持っています。アルミニウム缶は、日本では97.9%という非常に高いリサイクル率を誇り、事実上100%リサイクル可能な素材です。アルミニウムは、リサイクルする際に必要なエネルギーが、原料から新しく製造するよりもはるかに少なく済むため、持続可能性の高いパッケージ選択肢として高く評価されています。

また、缶は従来のガラス瓶に比べて大幅に軽量です。この軽量性は、輸送コストの削減だけでなく、輸送中に排出される二酸化炭素の量を大幅に削減することに直結します。例えば、同容量のワインを輸送する場合、ガラス瓶よりも缶の方がはるかに多くの量を一度に運ぶことができ、結果として必要なトラックの台数や燃料消費を減らすことができます。対照的に、ガラス瓶の製造は二酸化炭素排出の主要な原因の一つであり、その製造過程は非常にエネルギー集約的です。こうした背景から、世界的にガラス瓶から缶への移行が進む傾向にあり、環境意識の高まりが缶ワインの需要を強く後押ししています。

メルシャンなどの日本のワイン生産者は、このようなグローバルなトレンドに積極的に対応しており、持続可能で高品質なワインを缶フォーマットで提供することで、消費者の「持続可能な選択」というニーズに応え、ワイン市場全体の発展に貢献することを目指しています。缶ワインが持つこれらの大きな環境的利点は、単なる付加価値にとどまらず、特に「エシカル消費者」や環境意識の高い若年層にとって、製品選択の重要な動機となっています。これにより、缶ワインは単なる利便性を超え、意識的で責任あるイメージを持つ製品として、現代の食品・飲料業界における持続可能性のトレンドに深く適合していると評価できます。

日本市場における人気と多様なブランド

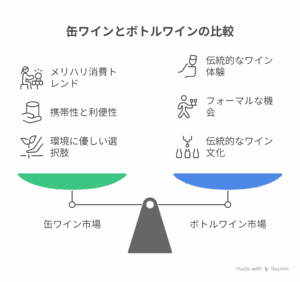

日本における缶ワイン市場は、近年顕著な成長を遂げており、直近では前年同期比116%増という力強い伸びを示しています。この目覚ましい成長は、現代の消費トレンドである「メリハリ消費」に強く牽引されています。「メリハリ消費」とは、消費者が日常の実用性と、手軽に体験できる小さな贅沢や非日常感を両立させたいという欲求を指します。缶ワインは、飲み切りサイズで気軽に楽しめる「ちょっとした贅沢」を提供することで、このニーズに完璧に応えています。例えば、仕事終わりに自宅でリラックスしながら、ボトルを開けるほどではないけれど少しだけワインを楽しみたい、といったシーンに最適です。

人口構造の変化も重要な要因です。都市化の進展と可処分所得水準の上昇は、若年層の専門職が便利でトレンディなワイン製品を探索するきっかけとなっています。特に、新しいワイン消費者の54%近くがシングルサーブ形式を選択しており、これは市場成長の明確な兆候です。また、近年高まるエシカル消費のトレンドを背景に、輸入オーガニックワイン市場は過去5年間で販売量が約2.3倍に増加しており、オーガニック缶ワインの魅力も高まっています。メルシャンの「メルシャン・ワインズ サニーサイド オーガニック スパークリング ロゼ 缶」が発売から短期間で大きな成功を収めたのは、このトレンドを的確に捉えた結果と言えるでしょう。Eコマースチャネルも成長の重要な推進力であり、地域購入全体の29%を占め、オンラインでのアクセシビリティの重要性を示しています。

日本市場では、国内外の様々なブランドが多様な缶ワインを提供しており、コンビニエンスストアやスーパーマーケットといった身近な場所で手軽に購入できる点も人気の理由です。缶ワインのパイオニアとして知られる「バロークス」は、プレミアムなスティルワインからスパークリングワインまで幅広いラインナップを展開し、百貨店や大手スーパー、オンラインストアで広く販売されています。山梨県のモンデ酒造が手掛ける「プティモンテリア」や「モンデプレミオ」は、「ワインをより身近に、より気軽に」というコンセプトのもと、ルージュ、ブラン、スパークリング、ロゼスパークリングといった親しみやすい味わいの製品をセブンイレブンやローソンなどのコンビニエンスストア限定で展開しています。サントリーの「カルロロッシICE」は、アメリカで長年愛されるブランドの缶バージョンで、微発泡のカジュアルなタイプが豊富です。「シャンテール」はファミリーマート限定のおしゃれなデザインが特徴です。「成城石井オリジナル」のスパークリングワイン缶は、その品質とコストパフォーマンスの高さで評価されています。これらの製品は、ソーヴィニヨン・ブランやシャルドネ、ピノ・ノワール、メルロといった世界的に人気のあるブドウ品種が中心です。軽快でフレッシュ、フルーティーな味わいが特徴で、幅広い層に親しまれています。缶全体をデザインできるため、カラフルでポップ、そして「SNS映え」する魅力的なデザインが多く、視覚的な魅力や共有可能性を重視する消費者の関心も強く引いています。

缶ワインをより美味しく楽しむためのヒント

缶ワインを最大限に楽しむためには、いくつかの簡単なポイントを押さえることが重要です。これにより、単なる「便利な飲み物」が「格別な体験」へと変わり、その特定の特性が最大限に引き出されます。

まず、最も重要なのが適切な飲み頃温度です。ワインの最適な飲み頃温度は、その風味、香り、酸味、渋みに大きく影響を与えます。一般的に、フレッシュで軽快なワインは低い温度で、コクがあり複雑なワインはやや高い温度で飲むと、その魅力が最大限に引き出されます。例えば、温度が低すぎると香りが閉じこもり、酸味や渋みが際立ちすぎてしまうことがあります。逆に温度が高すぎると、アルコール感が強くなったり、風味がぼやけてしまったりすることがあります。

缶ワインの飲み頃温度の目安は以下の通りです。

-

軽めの赤ワイン(ピノ・ノワールなど)は10~15℃。冷蔵庫から出して少し常温に戻すか、飲む1~2時間前に入れると良いでしょう。

-

辛口の白・ロゼワイン(ソーヴィニヨン・ブラン、シャルドネなど)は6~13℃。しっかり冷やすことで酸味が引き締まり、爽やかでキリッとした味わいになります。

-

甘口の白・スパークリングワインは2~6℃。しっかり冷やすことで甘味がほどよく抑えられ、泡立ちも維持されます。

冷蔵庫が最も手軽な冷却方法ですが、急いで冷やしたい場合は、氷水を入れたアイスバケツに缶を浸すのが非常に効果的です。

次に、飲用スタイルです。その利便性から缶のまま飲むことも多い缶ワインですが、グラスに注ぐことでより美味しく楽しめる場合があります。

缶のまま飲む利点としては、何よりもその手軽さが挙げられます。ワイングラスやオープナーが不要なため、場所を選ばずに気軽に楽しめます。ガラスが割れる心配がなく、軽量で持ち運びやすいため、アウトドア活動や旅行に最適です。また、缶はワインの冷たさを保持しやすく、冷たい缶が唇に触れることで爽快感が増すという側面もあります。多くの缶ワイン、特に軽快でフレッシュなスタイルは、缶から直接飲んでも美味しく設計されており、シングルサーブサイズは飲み残しの心配がなく、個人での飲用に衛生的です。

一方、グラスに注ぐ利点も多岐にわたります。最も大きなメリットは、ワインをグラスに注ぎ、スワリング(グラスを回す)することで空気に触れさせると、香りが開き、より複雑で豊かなアロマを感じられる点です。缶ワインの中には、ごくわずかな「還元臭」(鉄や硫黄のようなニュアンス)を感じるものがありますが、グラスに注いで空気に触れさせることで、これらの不快な臭いを効果的に軽減し、ワインをより美味しく感じられる場合があります。また、ワイングラスに注ぐことで、ワインをじっくりと味わう伝統的な体験や、グラスの透明感を通してワインの色合いを楽しむことができます。これは、食事とのペアリングや、少しフォーマルな場での飲用に適しています。グラスに注ぐことで、手の温度でワインの温度を微調整したり、デキャンタージュによって温度を上げたりすることも可能です。一人で飲む場合は缶のままで、複数人でシェアする場合や、よりワインの風味を深く楽しみたい場合はグラスに注ぐなど、シーンに応じて柔軟な楽しみ方ができるのが缶ワインの魅力です。

まとめ 缶ワインは新しいワインの形です

缶ワインは、1937年の初期の失敗から、現代の目覚ましい技術革新によって品質の安定性を確立し、世界のワイン市場において急速な成長を遂げているカテゴリーです。バロークス社の「VINSAFE」システムに代表される缶内コーティング技術と、窒素フラッシングなどのパッケージング技術の進歩が、過去の還元臭や腐食といった品質課題を克服し、長期保存を可能にしました。これにより、缶ワインは単なる実験的な試みから、高品質な製品として市場に受け入れられる強固な基盤が築かれました。

この成長は、利便性、携帯性、環境への配慮、そして現代の消費者のライフスタイルの変化という複数の要因によって強力に推進されています。ボトルオープナーやグラスが不要である手軽さ、持ち運びの容易さ、そしてシングルサーブサイズは、アウトドア活動やカジュアルな「ひとり飲み」といった新たな飲用シーンを創出し、ワイン消費の機会を大幅に拡大しました。また、アルミニウム缶の高いリサイクル率と輸送時の二酸化炭素排出量の削減は、環境意識の高い消費者層に強く響き、製品選択の重要な動機となっています。

日本市場では「メリハリ消費」というトレンドに合致し、若年層や新規ワイン消費者の間で特に人気を集めています。ソーヴィニヨン・ブランやピノ・ノワールといった親しみやすいブドウ品種が選ばれ、軽快でフルーティーな味わいに設計されていることも、幅広い層への浸透を後押ししています。メルシャンやモンデ酒造、サントリー、成城石井といった国内外の主要ブランドが多様な製品ラインナップを展開し、コンビニエンスストアやスーパーマーケットといった身近なチャネルで提供されていることも、市場拡大に貢献しています。

一方で、海外市場、特に伝統的なワイン文化が根強い地域では、ガラス瓶に付随する「優雅さ」や「儀式性」といった文化的価値への愛着から、缶ワインに対して「安っぽい」という認識や抵抗感が依然として存在します。しかし、若年層の間では、機能性や倫理的側面を重視する傾向が強く、缶ワインへの受容性は高まっています。

缶ワインは、ボトルワインの直接的な代替品ではなく、補完的な製品として独自の価値提案を持っています。熟成には向かないものの、その優れた鮮度保持能力と利便性は、即時的かつカジュアルな消費に最適です。最適な飲用温度の理解や、場合によってはグラスに注いでエアレーションを行うといった工夫は、缶ワインの持つポテンシャルを最大限に引き出し、その飲用体験をさらに豊かにします。

今後、缶ワイン市場は、製品タイプの多様化(ワインカクテルなど)、パッケージング技術のさらなる進化、そして持続可能性という価値の強調を通じて、継続的な成長が期待されます。伝統的なワインの枠を超え、現代の消費者のニーズとライフスタイルに深く根差した製品として、缶ワインはワイン市場全体の発展に寄与し続けるでしょう。

コメント