今年の夏、どんなワインを飲もうか迷っていませんか?蒸し暑い日本の夏にぴったりの、爽やかで美味しい白ワインがあるのをご存知でしょうか。それが、今、日本で人気が急上昇している「アルバリーニョ」です。

このワインは、一口飲めばその魅力にきっと心を奪われるはずです。なぜアルバリーニョがこれほどまでに注目され、夏の飲用シーンに最適とされているのか、その秘密と楽しみ方を詳しくご紹介します。

目次

アルバリーニョってどんなワイン?「海のワイン」と呼ばれる理由

アルバリーニョは、スペイン北西部のガリシア地方や、ポルトガル北部のミーニョ地方で古くから栽培されてきた歴史ある白ブドウ品種です。このブドウから造られるワインもアルバリーニョと呼ばれ、イベリア半島北西部を代表する品種として広く愛されています。その果実は翡翠色とも表現される小粒で、厚い果皮を持つのが特徴です。この厚い果皮のおかげで、主要産地である海沿いの多湿な気候下でも病害に強く、安定した栽培が可能となっています。

ブドウが海に近い地域で育まれることが多いため、その味わいには海塩を思わせるミネラル感が色濃く現れます。この特徴から、「海のワイン」という詩的な愛称が付けられました。この愛称は、アルバリーニョの育つ土地の風土と風味を端的に表すキーワードとして、その魅力を強調する上で重要な役割を担っています。

なぜ日本で大人気?和食との驚きの相性

近年、アルバリーニョのワインは品質が飛躍的に向上し、国内外で大きな注目を集めています。特に日本市場においてその人気は顕著で、急上昇のトレンドを見せています。この人気の背景には、アルバリーニョが持つ独特の風味プロファイルが深く関係しています。具体的には、桃やアプリコットのような華やかなフルーティーな香りに、海塩を思わせるミネラル感、そしてさっぱりとした爽やかな酸味が加わった味わいが、繊細な味覚を持つ日本人の嗜好に非常に良く合致しているためです。

さらに、日本の食文化、特に魚介類を多用する和食との相性が抜群であることも、日本での人気を決定づける大きな要因となっています。

アルバリーニョが「海のワイン」と称されることは、単なる地理的産地の説明に留まらない、多層的な意味合いを持つ表現です。この呼称は、アルバリーニョの風味プロファイル(ミネラル感、塩味)と、それに最適なフードペアリング(魚介類)を直感的に連想させる強力なツールとして機能しています。消費者はこの愛称から、ワインの特性と楽しみ方を容易にイメージできるのです。日本の食文化が魚介類中心であること、そして「さっぱり」「ミネラル感」「繊細な酸味」といった味わいを好む国民性が、アルバリーニョの「海のワイン」としての特性と完璧に合致していると考えられます。この深い親和性は、単なる一時的な流行ではなく、食文化とワイン特性の構造的な適合性に基づく需要の表れであり、日本市場での持続的な人気を支える基盤となっています。このアルバリーニョの日本市場での成功は、他のワイン品種が特定の市場で受け入れられるための、テロワールと食文化の融合戦略の好例となります。ワインの特性をその土地の食文化や嗜好と結びつけることで、より深い市場浸透が可能となることを示唆しています。

近年では、日本国内でのアルバリーニョ栽培も活発化しており、岩手、高知、新潟、山形、大分など各地で高品質な国産アルバリーニョが生産され、その多様な表現がさらなる人気を後押ししています。

香りも味わいも奥深い!アルバリーニョの多様な魅力

アルバリーニョは、その独特の風味プロファイルと、醸造方法や熟成による表現の幅広さで、多くのワイン愛好家を魅了しています。若いうちのフレッシュな魅力から、熟成や異なる醸造方法によって生まれる多様なスタイルまで、その表現の幅広さについて解説します。

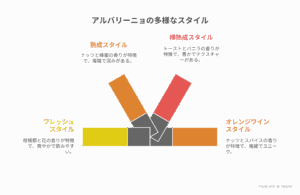

アルバリーニョのワインは、その全体的な印象として「爽やか」と表現されることが多く、特に蒸し暑い時期に最適な一本とされています。若いうちのアルバリーニョは、非常にアロマティックで、繊細な花(白い花など)や、レモン、グレープフルーツ、オレンジ、青リンゴ、桃、アプリコットといった豊かな柑橘類や核果実の香りが特徴的です。また、ハーブ(タイム、ローレルなど)のニュアンスも感じられ、その香りの複雑さが魅力の一つです。口に含むと、豊かな果実味と共に、シャープで溌剌とした酸味が特徴的で、フレッシュで飲みやすいスタイルがアルバリーニョの主流となっています。

アルバリーニョのワインを特徴づける最も重要な要素の一つが、その強いミネラル感と、潮風や海塩を想起させる独特の塩味のニュアンスです。この個性は、主要産地であるスペインのリアス・バイシャスが持つユニークなテロワールに深く根ざしています。リアス・バイシャスは花崗岩質の砂質土壌が主であり、大西洋に面した海洋性気候の影響を強く受けています。ブドウの樹が海からのミネラルや潮風を吸収することで、ワインにこの独特の風味がもたらされ、「海のワイン」としてのアイデンティティを確立しています。このミネラル感とシャープな酸味のバランスが、アルバリーニョの最大の魅力とされています。

アルバリーニョは、その若々しいフレッシュなスタイルが人気ですが、実は熟成によってその味わいと香りの表情を大きく変化させるポテンシャルを持っています。新酒時期のアルバリーニョは繊細な花や柑橘類の香りとキリッとした酸味が魅力ですが、1〜2年熟成すると、グレープフルーツやハーブ、白い花などの香りがより複雑になり、ミネラル分が際立ち、酸味は柔らかく、全体的に円みを帯びた味わいへと移り変わります。さらに3年以上、あるいは5年以上の長期熟成を経たアルバリーニョは、微かなナッツ(アーモンド、ヘーゼルナッツ)や蜂蜜、ドライフルーツ、時にはカルヴァドスのような複雑なアロマを発展させ、酸味はより滑らかでエレガントな、深みのある味わいへと変化します。高品質なアルバリーニョは10年以上熟成に耐えうるものもあり、その熟成の過程で生まれる複雑性が、ワイン愛好家を魅了する新たな側面を提供します。

アルバリーニョの醸造においては、伝統的にフレッシュな果実味とアロマを最大限に引き出すため、ステンレスタンクでの低温発酵が一般的です。しかし、近年では一部の先進的な生産者が、この品種の新たな可能性を探るべく、異なる醸造アプローチを試みています。例えば、樽熟成を取り入れることで、まろやかで芳醇な、より複雑なスタイルのワインも生産されています。樽熟成されたアルバリーニョは、ワインにトーストやバニラ、ナッツのようなニュアンスを加え、より豊かなボディとテクスチャーをもたらします。

さらに、白ブドウの果皮と共に発酵させる「オレンジワイン」のスタイルも登場しており、アルバリーニョのオレンジワインは、アーモンドやヘーゼルナッツといったナッツ系の香りに、スパイスやドライアプリコットの複雑なアロマが層をなした奥深い仕上がりになります。

アルバリーニョを育む風土と世界の産地

アルバリーニョの魅力は、そのブドウが育まれる土地の風土、すなわちテロワールと密接に結びついています。ここでは、アルバリーニョの主要な産地であるスペインのリアス・バイシャスとポルトガルのミーニョ地方のテロワールを深く掘り下げ、それぞれの地域がワインの特性にどのように影響を与えているかを解説します。また、日本をはじめとする新興産地での栽培状況とその可能性についても触れます。

スペイン・リアス・バイシャス:本場のテロワールとサブリージョンの多様性

アルバリーニョの最も有名で重要な主産地は、スペイン北西部ガリシア地方の大西洋に面したリアス・バイシャスです。この地域は、複雑に入り組んだリアス式海岸が特徴的な地形を形成しています。ちなみに、日本の三陸海岸のリアス式海岸は、このリアス・バイシャスの地形が語源となっているんですよ。リアス・バイシャスは、ガリシア地方最大のDO(原産地呼称)であり、4,000ヘクタール以上のブドウ畑、約5,500のブドウ栽培農家、約170のワイナリーを擁する一大産地です。

気候は、年間平均降水量1,700mmと非常に多い海洋性気候で、一年を通して雨が多く、湿度が高いのが特徴です。この多湿な環境に対して、アルバリーニョは厚い果皮を持つため病害に強く、栽培に適しています。土壌は水はけの良い花崗岩質の砂質土壌が主で、これがブドウの根腐れを防ぎ、ワインに特徴的なミネラル感をもたらす重要な要素となっています。伝統的な栽培方法として、湿度対策と空気循環を良くするためにブドウの樹を高く仕立てるパーゴラ(棚)方式が広く用いられています。

リアス・バイシャスは、フィロキセラ禍後にハイブリッド品種や高収量品種に転換された時期もありましたが、1970年代から80年代にかけて土着品種の栽培への回帰と醸造設備の近代化が進み、品質が飛躍的に向上しました。1988年にDO認定を受けて以来、その成長と進歩は目覚ましく、フレッシュでフルーティーな高品質ワインを手頃な価格で生産し、まずスペイン国内で、次いで輸出市場で広く知られるようになりました。アルバリーニョの品質向上は、単にブドウ品種の固有の特性や醸造技術の進歩だけでなく、その土地のテロワール(気候、土壌、伝統的栽培法)を深く理解し、それらを最大限に活かすための科学的アプローチと技術革新が両輪となって実現されたものと評価できます。ワインの品質は、品種と醸造技術だけでなく、テロワールとの「相性」と、それを探求し最適化する生産者の継続的な努力によって高められるという原則を、アルバリーニョは明確に体現しています。

リアス・バイシャスはさらに5つのサブリージョンに分かれており、それぞれが異なる微気候と土壌を持ち、ワインの特性に多様性をもたらしています。サブリージョンごとの微細なテロワールの違いが、アルバリーニョの風味の幅広さを生み出し、消費者の選択肢を広げているのです。

-

バル・ド・サルネス (Val do Salnés): リアス・バイシャスで最も重要で歴史あるサブリージョンであり、ワイナリーとブドウ畑の集中度も最も高い地域です。海岸線に位置し、最も冷涼で湿度が高く、その結果として酸度の高いワインを生み出します。海風がワインに塩味のニュアンスを与えることもあります。

-

オ・ロサル (O Rosal): ミーニョ川沿いに位置し、ポルトガル国境に接しています。バル・ド・サルネスよりも温暖な気候で、酸度がやや低く、より熟した果実味を持つワインが特徴です。アルバリーニョに加えて、ロウレイロやトレイシャドゥーラといった品種とのブレンドもよく見られます。

-

コンダード・ド・テア (Condado do Tea): 内陸部に位置し、夏は暑く湿度が高いですが、ブドウは容易に熟します。土壌は花崗岩、粘板岩、石灰岩が混在しています。

-

リベイラ・ド・ウーリャ (Ribeira do Ulla): 2000年に認定された比較的新しいサブリージョンで、生産量は少ないですが、肥沃な沖積土壌からフルーティーな赤・白ワインが生まれます。

-

ソウトマイオール (Soutomaior): 1996年に認定された非常に小さなサブリージョンで、ブドウ畑はわずか10ヘクタール程度。花崗岩の基盤に浅い砂質土壌が特徴で、アサリやカキの名産地としても知られています。

ポルトガル・ミーニョ地方:ヴィーニョ・ヴェルデとの関連性

ポルトガルではアルバリーニョは「アルヴァリーニョ」と呼ばれ、主に北部ミーニョ地方で栽培されています。ミーニョ地方で造られる白ワインは、そのフレッシュで軽快な味わいから「ヴィーニョ・ヴェルデ(緑のワイン)」として世界的に知られています。特にモンサオン・イ・メルガッツ地区では、アルバリーニョを主体に、熟成に耐えうるボディ感のあるワインが生産されており、木樽を用いることで独特のコクが引き出されることもあります。ポルトガルのアルヴァリーニョは、スペインのものと比較して、よりフルーティーでアロマティック、そしてボディがしっかりとしていて凝縮感がある傾向にあります。

日本、そして世界の新たな産地:国産アルバリーニョの可能性

アルバリーニョの栽培は、その魅力的な特性から、スペインやポルトガルに留まらず、日本、アメリカ、ウルグアイなど世界各地で注目を集め、新たなワイン産地が増加しています。

日本では、新潟県の「新潟ワインコースト」が特に注目されており、2005年に「カーブドッチ」ワイナリーが越前浜の砂丘地でアルバリーニョ栽培を始めたのが、国産アルバリーニョのパイオニア的存在です。日本海からの海風の影響を受け、キレのある酸と旨味を備えた、魚介類とのペアリングに適したスタイルが生まれています。その他、岩手県の神田葡萄園、高知県の井上ワイナリー、山形県のウッディファーム&ワイナリー、大分県の安心院ワインなど、各地でその地域のテロワールを反映した高品質な国産アルバリーニョが生産されています。

アルバリーニョの国際的な人気は、その品種の汎用性と適応性を示す一方で、伝統的な主要産地にとっては、市場の拡大と「原産地固有の個性」の維持という、しばしば相反する課題を突きつけています。これは、グローバル化するワイン市場において、多くの伝統産地が直面する普遍的な問題です。新たな産地での栽培は品種の普及に貢献する一方で、原産地の独自性を希薄化させるリスクもはらみます。伝統産地は、品質基準の厳格化、テロワールの明確な定義、そして独自のブランディング戦略を通じて、模倣品や一般的なスタイルとの差別化を図る必要があります。例えば、日本のアルバリーニョが「日本海からの海風の影響」といった独自のテロワールを強調しているのは、このグローバルな課題への一つの回答ともいえるでしょう。これは、各産地が自らのアイデンティティを再定義し、その価値を世界に発信することの重要性を示唆しています。

ウルグアイのマルドナド県では、大西洋の影響を受けた気候がガリシア地方に似ており、アルバリーニョの生育に適しているとされ、小規模ながら高品質なワインが生み出され、今後の発展が期待されています。

夏にこそ飲みたい理由:最適なペアリングと楽しみ方

アルバリーニョは、その風味特性から日本の蒸し暑い夏に理想的なワインとされています。その特性が夏の料理、特に魚介料理や和食とどのように完璧なマリアージュを織りなすかを具体的に提案します。

魚介料理との抜群の相性:素材の旨味を引き出すマリアージュ

アルバリーニョは「海のワイン」と称される通り、魚介料理との相性が非常に優れており、これは夏の食卓において特に重要なポイントです。そのミネラル感とキレのあるシャープな酸味は、シーフードの持つ繊細な風味や旨味を最大限に引き出し、相乗効果を生み出します。具体的には、冷たい前菜であるタコやエビ、ホタテのカルパッチョから、白身魚やエビのグリル、シンプルな塩焼きや揚げ物(天ぷら)など、幅広い魚介料理と素晴らしい調和を見せます。ソムリエの菊池氏が指摘するように、ワインの「テンション」(酸味やミネラル感の強さ)と魚介の塩味、酸味、脂のバランスが重要であり、ミネラル豊富なフレッシュなアルバリーニョは新鮮な魚介に、熟成したアルバリーニョは煮込みやグリルした魚介に適しているといった、より詳細なペアリングのヒントも存在します。

和食との親和性:日本の食文化に溶け込む魅力

アルバリーニョが日本で人気を博している最大の理由の一つは、その味わいが日本人の嗜好に合い、特に和食との親和性が非常に高い点にあります。魚介を多用する日本の食文化において、アルバリーニョのミネラル感と酸味は、刺身、天ぷら、南蛮漬けといった和食の繊細な風味を損なうことなく、むしろその旨味を引き立てます。特に、魚の塩焼きや揚げ物などのシンプルな味付けの料理には抜群に良く合い、ワインが持つキレのある酸味が魚の生臭さを効果的にマスキングし、後味をすっきりとさせる効果も期待できます。これは、アルバリーニョが日本の家庭料理や料亭の味にも自然に溶け込む、非常に稀有な白ワインであることを示しています。

アルバリーニョの持つ「爽やかさ」は、単なる風味の特性に留まらず、より深い「機能性」を日本の消費者に提供していると見ることができます。日本の夏の気候が引き起こす不快感(蒸し暑さ、食欲不振など)を和らげ、口の中をリフレッシュさせ、食欲を刺激するという、具体的な飲用体験の向上に貢献しているのです。

夏の食卓を彩る具体的な提案:前菜からメインまで

アルバリーニョは、その多様なスタイルと風味プロファイルにより、夏の様々な食卓シーンを豊かに彩ることができます。アルバリーニョのペアリングは、単に「魚介に合う」という表面的なレベルを超え、ワインの熟成度、醸造スタイル、そして料理の調理法や風味の濃淡に応じて、よりきめ細やかな選択が可能であることを示しています。これは、アルバリーニョが非常に汎用性が高く、多様な食体験を豊かにする潜在能力を持っていることを意味します。消費者は、ワインの特性を理解することで、より洗練されたペアリングを追求し、食の楽しみを深めることができるでしょう。専門家による詳細なペアリングガイドは、消費者のワインに対する理解を深め、購買意欲を高める上で非常に有効であり、ワイン教育が市場拡大に果たす役割の重要性を示しています。

あなたにぴったりの一本を見つける!おすすめアルバリーニョ

アルバリーニョワインは、その多様な魅力を体現する国内外の注目銘柄が数多く存在します。ここでは、読者が自身の好みに合ったワインを見つけられるよう、個性豊かな生産者とワインを紹介します。

国内外の注目銘柄:個性豊かな生産者とワインの紹介

アルバリーニョは、その多様なスタイルと品質の高さから、世界中で数多くの素晴らしいワインが生産されています。ここでは、その中でも特に注目すべき国内外の銘柄をいくつかご紹介します。(価格帯は目安です。購入時期や店舗により変動します。)

-

スペイン・リアス・バイシャス:

-

パソ・ダス・ブルーシャス (Pazo das Bruxas): スペインを代表する大手ワイナリー、トーレス社がガリシア地方で手掛けるアルバリーニョです。

-

価格帯の目安: 2,000円〜3,500円

-

-

パソ・デ・セニョランス (Pazo de Senorans): リアス・バイシャス地域を代表する、アルバリーニョの品質を牽引してきた重要生産者です。

-

価格帯の目安: 3,000円〜5,000円

-

-

-

ポルトガル・ミーニョ地方:

-

アンセルモ・メンデス ムロス・アンティゴス エスコリャ 2022 (Anselmo Mendes Muros Antigos Escoria 2022): ヴィーニョ・ヴェルデの代表的な土着品種3種をブレンドして造られており、柑橘類や桃、杏のアロマが広がり、みずみずしく滑らかな口当たりが特徴です。本場ポルトガルのアルバリーニョを試してみたい方におすすめです。

-

価格帯の目安: 2,500円〜4,000円

-

-

-

日本:

-

神田葡萄園 アルバリーニョ・リースリング・リオン 2023 (Kanda Budouen Albariño-Riesling-Rion 2023): 岩手県の陸前高田で造られる辛口の白ワインです。ミネラル感あふれる爽やかな酸味があり、夏らしい味わいに仕上がっています。

-

価格帯の目安: 2,800円〜4,500円

-

-

カーブドッチ・ワイナリー (Cave d’Occi) 「かわうそ(アルバリーニョ) 2023」: 新潟ワインコーストの代表的な生産者であり、日本で最初にアルバリーニョを手掛けたワイナリーです。砂地ならではの香水を想わせる華やかな香りと、複雑みを帯びた味わいが特徴です。

-

価格帯の目安: 3,000円〜5,000円

-

-

日本におけるアルバリーニョの栽培拡大は、単に国際品種の導入に留まらず、地域経済の活性化と新たなワインツーリズムの創出に貢献する可能性を秘めています。地方のワイナリーがアルバリーニョを栽培し、その土地のテロワールを反映したワインを生産することで、地域の特産品としての価値を高め、観光客の誘致や雇用創出につながることが期待されます。例えば、新潟ワインコーストの成功は、この可能性を具体的に示しています。これは、ワインが農業と観光を結びつけ、地域に新たな経済的価値をもたらす「地域創生」の重要な要素となりうることを示唆しています。

まとめ:アルバリーニョを見つけるには

アルバリーニョは、オンラインストアから専門のワインショップまで、様々な場所で手軽に手に入れることができます。フレッシュなタイプから熟成タイプ、オレンジワインまで、多様なスタイルが存在しますので、ぜひご自身の好みやその日の気分、お料理に合わせて、あなたにとって最高のアルバリーニョを見つけてみてください。

いかがでしたでしょうか?アルバリーニョは、そのユニークな個性と多様な表現力により、世界中のワイン愛好家を魅了し続けています。特に日本の食文化との親和性は抜群で、蒸し暑い夏にぴったりの一本です。

この夏は、ぜひ「海のワイン」アルバリーニョを試して、食卓をより豊かに彩ってみませんか?きっと、あなたのお気に入りの一本が見つかるはずです。

アルバリーニョを試した感想や、おすすめのペアリングがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね!

コメント