「日本ワインって、正直あまり飲んだことがないな…」「海外のワインと比べてどうなんだろう?」そう思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、今、世界中のワイン愛好家や著名なレストランが熱い視線を送る、まさに「奇跡のワイン産地」が日本に存在することをご存知でしょうか?

それが、北海道余市町で生まれる「余市ワイン」です。冷涼な気候と豊かな自然が育むこの地のワインは、国際的な品評会で最高賞を受賞し、世界で最も予約が困難なレストランのワインリストにも名を連ねるなど、驚くべき評価を得ています。

本記事では、なぜ余市ワインがこれほどまでに注目されているのか、その隠された魅力と成功の秘密を徹底的に解説していきます。読み終える頃にはきっと、あなたも余市ワインを手に取りたくなるはずです。

目次

余市ワインのテロワールが育む奇跡

余市町は、北海道の中でも比較的温暖な気候に恵まれた地域で、なだらかな丘陵地帯にブドウ畑が広がっています。北緯43度という冷涼な気候でありながら、暖かい対馬海流の影響を受けることで、ブドウの生育に理想的な条件が整っています。

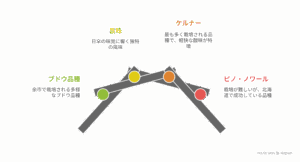

特に重要なのは、昼夜の寒暖差が大きいことです。日中の十分な日照がブドウの糖度を高め、夜間の冷え込みが酸度を適切に保ち、ワインに良質な味わいと骨格をもたらします。この気候は、ブドウの成熟期間を長くすることでアロマ成分の蓄積を促し、梅雨や台風の影響を受けにくい風土が病害リスクを低減し、安定した品質のブドウ収穫を可能にしています。さらに、冬の豊富な積雪はブドウの樹を凍害から守る天然の保護層となり、厳しい寒さの中でも健全な生育を支えているのです。これらの複合的な気候条件こそが、余市ワイン特有の「きれいな酸味」や「繊細さ」の根源となっています。土壌もブドウ栽培に適しています。余市湾を望むゆるやかな丘陵地帯に広がる畑の土壌は、凝灰質砂岩と粘土が混じり合っており、水はけの良さと適度な保水性を両立させています。このような土壌構成は、ブドウの根が深く張り、土壌中のミネラルを効率的に吸収することを促し、ワインに複雑な風味やテロワール由来の個性を付与する可能性を高めています。余市が古くから果樹栽培が盛んな土地であったという歴史も、この土地がブドウ栽培において高い農業的な潜在能力を秘めていることを裏付けています。

「ワイン特区」が拓いた新たな道

余市ワイン産業の発展において、2011年11月28日に道内で初めて「北のフルーツ王国よいちワイン特区」として内閣総理大臣から認定されたことは、決定的な転換点となりました。この認定により、酒税法の最低製造数量基準が緩和され、小規模な事業者でもワイン造りに挑戦しやすい環境が劇的に整備されたのです。

この規制緩和は、まさに「ゲームチェンジャー」として機能しました。資本力に乏しい小規模な生産者や、独自の醸造哲学を持つ個人がワイン産業に参入する道が拓かれ、結果として余市ワイン産業に多様性と革新性がもたらされました。特区認定後、2013年のリタファーム&ワイナリー、OcciGabiワイナリーを皮切りに、個性豊かなワイナリーが次々と開業し、現在では大小合わせて15軒以上のワイナリーが存在する一大産地へと成長しています。この政策的な成功は、単なる量産ではなく、地域に根ざした高品質なワイン造りを可能にし、余市が独自のワイン産地としての地位を確立する上で不可欠な要素となりました。

日本人の心に響く「旨味」ワインの秘密

余市町は、冷涼な気候に適応したドイツ系品種から、栽培が難しいとされる国際品種まで、多様なブドウ品種を栽培しています。これにより、幅広いスタイルのワインが生産され、余市ワインの多様性と品質の高さが際立っています。

特に注目すべきは、北海道のピノ・ノワールが持つ「旨味」です。繊細ながらも口にじわっと広がるこの「旨味」は、日本人が特に感じる要素として近年高く評価されています。ドメーヌ・タカヒコの曽我貴彦氏は、「出汁文化で育った日本人の口に合うような、うま味と繊細さを持つワインが理想」と語り、ピノ・ノワールでその理想を追求しています。この「旨味」は、単なる品種特性の表現に留まらず、「出汁文化で育った日本人の口に合う」という、日本の食文化との深い融合を目指した結果なのです。これは、国際的な評価を得る上でのユニークな強みとなり、余市ワインのアイデンティティを確立する上で不可欠な要素となっています。

余市で栽培される主要なブドウ品種には、白ブドウではケルナー、ミュラー・トゥルガウ、シャルドネ、ナイアガラが、黒ブドウではピノ・ノワール、ツヴァイゲルトレーベ、キャンベルアーリーなどがあります。ケルナーは最も多く栽培され、軽快で瑞々しい酸味が特徴です。ピノ・ノワールは栽培が難しい品種ですが、北海道が日本全体の生産量の半分以上を占めるほど栽培量が増加しており、余市の気候がこの品種に適していることを示しています。

個性豊かなワイナリーが織りなす物語

余市町には、単にワインを造るだけでなく、それぞれが独自の物語と情熱を胸に、個性豊かなワインを生み出すワイナリーが数多く存在します。彼らの哲学とアプローチが、この産地全体の魅力を一層深くしているのです。

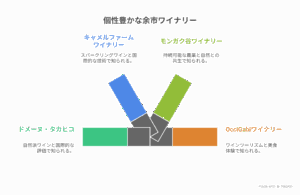

ドメーヌ・タカヒコは、醸造家・曽我貴彦氏が「ヴィニュロン」(農夫)としての哲学を体現し、余市ワインの品質と国際的評価を牽引する存在です。彼はピノ・ノワールのみを必要最低限の手入れで栽培し、野生酵母で発酵させる自然派の醸造を実践しています。そのワインは「日本人の口に合うような、うま味と繊細さ」を追求しており、デンマークの「noma」のワインリストにも掲載されるなど、国内外で極めて高い評価を得ています。

キャメルファームワイナリーは、大規模資本と国際的な醸造技術を導入し、余市ワインの多様な可能性を示しています。冷涼な風土が育んだブドウの豊かな酸を活かし、主力のスパークリングワインを生産。イタリアの伝統製法と最新技術を取り入れ、世界に通用する品質を目指しています。2021年にはピノ・ノワールが世界的なコンペティションでゴールドメダルを受賞するなど、その努力は実を結んでいます。

モンガク谷ワイナリーは、自然との共生を深く追求するワイナリーです。畑に異なる品種を混植し、複数のブドウを一緒に混醸する「フィールドブレンド」のスタイルを採用。搾りかすを豚の飼料とし、その堆肥を畑に還元するなど、「小さな循環」を実践しています。さらに、ウニの殻を畑に還す「大きな循環」にも取り組むなど、持続可能な農業を重視しています。

OcciGabiワイナリーは、ワイン生産に加えて「グリーン・ツーリズム」と「美食体験」を統合することで、余市ワインツーリズムのモデルケースを確立しています。美しい景観の中にレストランを併設し、ワインと美食、そして自然が一体となった贅沢な時間を提供しています。多くの小規模ワイナリーが訪問を受け付けていない中で、積極的に観光客を誘致し、地域経済の活性化に貢献しています。

この他にも、ツヴァイゲルト栽培に挑戦する登醸造、日本の美食文化に寄り添うワインを目指す平川ワイナリー、自然派ワインを追求するドメーヌ アツシ スズキ、幼稚園が運営するユニークなワイナリー 夢の森など、多種多様なワイナリーが存在し、それぞれが余市ワインの多様な魅力を形成しています。

世界が認めた余市ワインの評価

余市ワインは、その品質の高さが国際的な舞台で繰り返し認められ、国内外のメディアや著名なレストランを通じてその認知度を高めています。

世界最大級のワイン品評会である「Decanter World Wine Awards (DWWA)」において、余市ワインは顕著な成果を上げています。2022年にはキャメルファームワイナリーの『ブラウフレンキッシュ プライベートリザーブ 2020』が初のゴールドメダルを受賞しました。さらに、「Decanter World Wine Awards 2025」では、サッポロビールの「グランポレール 余市ツヴァイゲルトレーベ2022」がプラチナ賞を受賞するという快挙を達成しています。これは、この世界的な品評会でプラチナを受賞した唯一の日本ワインであり、余市が日本ワインの品質を牽引する存在であることを強く示しています。

また、食専門誌dancyuは、ドメーヌ・タカヒコのワインがデンマークの「noma」のワインリストに掲載されたことを報じました。「noma」は世界中のシェフや食通から注目されるレストランであり、そのワインリストに採用されることは、ワインの品質だけでなく、その背景にある物語や哲学が評価されたことを意味します。特に、ドメーヌ・タカヒコの「出汁文化に合う旨味」というコンセプトが、nomaのような革新的な料理と共鳴したことは、余市ワインが持つ「日本らしさ」が国際的な価値を持つことを証明しています。

おすすめの余市ワイン銘柄と価格帯

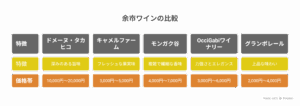

余市ワインの多様な魅力に触れるために、いくつか代表的な銘柄とそのおおよその価格帯をご紹介します。これらのワインは、余市ワインの個性と品質を体験するのに最適です。

-

ドメーヌ・タカヒコ ナナツモリ ピノ・ノワール

-

特徴:自然派の醸造哲学が凝縮された、余市ピノ・ノワールを代表する一本です。繊細ながらも深みのある「旨味」が特徴で、和食との相性も抜群です。生産量が非常に少なく、入手困難な「幻のワイン」としても知られています。

-

価格帯:10,000円〜20,000円(市場価格は変動します)

-

-

キャメルファームワイナリー レガミ ブリュット

-

特徴:余市の冷涼な気候が育むブドウの豊かな酸を活かした、瓶内二次発酵のスパークリングワインです。きめ細やかな泡とフレッシュな果実味、そして心地よい酸味が楽しめます。国際的な評価も高く、食前酒から食事まで幅広く楽しめます。

-

価格帯:3,000円〜5,000円

-

-

モンガク谷 モンガク谷 杤(とち)

-

特徴:畑に複数の品種を混植し、一緒に醸造する「フィールドブレンド」というユニークなアプローチで造られています。自然との循環を重視したワイン造りから生まれる、複雑で繊細な香味が魅力です。ヴィンテージによって異なる表情を見せるのも楽しみの一つです。

-

価格帯:4,000円〜7,000円

-

-

OcciGabiワイナリー キュベ・カベルネ

-

特徴:OcciGabiワイナリーの代表的な赤ワインで、余市のテロワールを反映した力強さとエレガンスを兼ね備えています。ワイナリー併設のレストランで、美しい景色とともに味わうのもおすすめです。

-

価格帯:3,000円〜6,000円

-

-

サッポロビール グランポレール 余市ツヴァイゲルトレーベ

-

特徴:世界最大級のワイン品評会「Decanter World Wine Awards 2025」でプラチナ賞を受賞した、余市ワインの品質を象徴する一本です。ベリー系の豊かなアロマと穏やかな酸味が特徴で、上品な味わいが楽しめます。

-

価格帯:2,000円〜4,000円

-

これらの銘柄はあくまで一例であり、余市には他にも素晴らしいワインがたくさんあります。ぜひ、ご自身の好みに合う一本を見つけてみてください。

余市ワインの未来へ

余市町のワイン産業は、短期間で目覚ましい発展を遂げ、国内外で高い評価を獲得しています。その成功は、複数の強みに支えられています。

強み:

-

恵まれたテロワール: 冷涼でありながら対馬海流の影響で比較的温暖な気候、そして昼夜の大きな寒暖差は、ブドウの糖度と酸度のバランスを最適化し、高品質なブドウ栽培を可能にしています。凝灰質砂岩と粘土が混じり合う土壌は、水はけと保水性の両面でブドウの健全な生育を促し、ワインに複雑なミネラル感を与えます。

-

「ワイン特区」による活性化: 2011年の「ワイン特区」認定は、酒税法の規制を緩和し、小規模な生産者の参入障壁を大幅に引き下げました。この政策的後押しが、多様な醸造哲学を持つワイナリーの設立を促し、産地全体の競争力を高める原動力となりました。

-

革新的な醸造哲学: ドメーヌ・タカヒコに代表されるように、余市には自然派、テロワール重視、そして「旨味」の追求といった独自の哲学を持つ醸造家が多く存在します。これらの哲学は、ブドウ本来の力を最大限に引き出し、ワインの個性を際立たせています。

-

国際的評価: 「Decanter World Wine Awards」でのプラチナ・ゴールド受賞や、世界最高峰のレストラン「noma」への掲載は、余市ワインが国際的な品質基準において最高レベルに到達していることを明確に示しています。特にツヴァイゲルトレーベでのプラチナ受賞は、ピノ・ノワール以外の品種でも国際競争力があることを証明し、余市のブドウ栽培と醸造技術の幅広さと高さを裏付けています。

-

多様なブドウ品種: ケルナーやツヴァイゲルトレーベといった冷涼地品種から、ピノ・ノワール、シャルドネといった国際品種まで幅広く栽培されており、これにより多様なワインスタイルを提供できる柔軟性を持っています。特に、日本人の味覚に合う「旨味」を表現するピノ・ノワールは、余市ワインのユニークな強みと言えるでしょう。

課題:

-

訪問機会の限定性: 多くの小規模ワイナリーが生産に集中しており、一般の訪問やテイスティングを受け付けていないため、観光客が直接ワイン造りの現場に触れる機会が限られています。これは、ワインツーリズムをさらに発展させる上での障壁となりうる側面です。

-

情報の一元化と発信: 個々のワイナリーの情報は豊富ですが、産地全体としての情報の一元化と、国内外への戦略的な発信が、さらなる認知度向上と市場拡大には不可欠です。

さらなる発展への期待と可能性

余市ワイン産業が持続的に成長し、国際的な地位をさらに確固たるものにしていくためには、未来に向けた大きな可能性を秘めています。

ワイナリー訪問の機会を増やし、共同イベントや情報発信拠点を設けることで、ワインツーリズムはさらに活性化するでしょう。滞在型施設の成功事例を参考に、地域全体で魅力的なワイン体験を提供することで、観光客の満足度と消費額の増加が期待できます。

-

「旨味」の更なるブランド化と国際市場への展開: 余市ピノ・ノワールが持つ「旨味」という独自の強みを、日本食とのペアリング提案と合わせて、国際的な高級ワイン市場で積極的にプロモーションしていくことで、さらなるブランド価値の向上が見込まれます。この独自の価値提案は、特定のニッチ市場だけでなく、幅広い層へのアピールを可能にし、余市ワインの差別化要因となるはずです。

-

人材育成と技術革新の継続: 曽我貴彦氏や平川敦雄氏のような先駆者の哲学や技術が次世代に継承されるための教育プログラムや研修機会が拡充され、ブドウ栽培と醸造における研究と革新が継続的に支援されることが不可欠です。これにより、余市ワインの品質と個性がさらに高まり、国際競争力を維持・向上させていくことでしょう。

-

地域連携の深化: ワイナリー、ブドウ農家、観光業者、そして行政がより密接に連携し、余市全体のワイン産業エコシステムが強化されることが求められます。ブドウの安定供給体制の構築、共同でのマーケティングキャンペーン、地域イベントの継続的な開催などを通じて、産地としての総合力が高まり、持続可能な発展へと繋がっていくことが期待されます。

余市ワインは、その独自のテロワール、革新的な醸造哲学、そして国際的な評価によって、日本ワインシーンにおいて確固たる地位を築きつつあります。これらの強みを最大限に活かし、課題を克服していくことで、余市は真に世界を代表するワイン産地へと発展していくことでしょう。

いかがでしたでしょうか? 北海道余市ワインが、なぜこれほどまでに国内外で高い評価を得ているのか、その理由がお分かりいただけたのではないでしょうか。恵まれたテロワール、ワイン特区制度による後押し、革新的な醸造哲学、そして「旨味」という日本独自の価値。これらが一体となり、余市ワインは世界に誇る日本ワインへと成長を遂げています。

ぜひこの機会に、余市ワインを手に取ってみてください。きっと、あなたのワイン体験に新たな発見と感動をもたらしてくれるはずです。余市ワインを飲んでみた感想や、お気に入りのワイナリーがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね!

コメント