スーパーやコンビニでよく見かけるチリワイン。なぜあんなに安くて美味しいのだろう?そう思ったことはありませんか?その秘密に迫ります。実は、その秘密は単なる偶然ではありません。チリワインが世界中で愛される「安くて美味しい」という評価は、類まれな自然環境、歴史的な特異性、そして戦略的な取り組みが複合的に作用し、相乗効果を生み出すことで確立されたものなのです。

この記事では、チリワインが「安くて美味しい」と評される、知られざる複合的な理由を深掘りしていきます。これを読めば、次にチリワインを飲むとき、きっとその一本がもっと魅力的に感じられるはずです。

目次

奇跡の栽培環境 フィロキセラフリーと自根ブドウの秘密

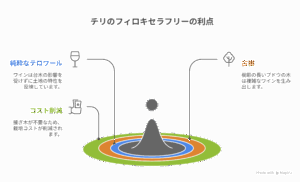

世界のワイン産地のほとんどが19世紀後半に壊滅的な被害を受けた「フィロキセラ禍」をご存知でしょうか?ブドウの根に寄生する害虫フィロキセラによって、多くのブドウ畑が全滅し、その後の栽培はアメリカ系ブドウの台木にヨーロッパ系ブドウを接ぎ木する方法が主流となりました。

しかし、チリは世界でも数少ない「フィロキセラフリー」の国の一つなのです。東のアンデス山脈、西の太平洋、北のアタカマ砂漠、南のパタゴニア氷原という自然の障壁が、この恐ろしい病害虫の侵入を奇跡的に防いできました。この特異な環境のおかげで、チリではブドウが台木なしで育つ「自根栽培」が可能となっています。

自根ブドウは、台木の影響を受けることなく、その土地固有の「テロワール」(土壌、気候、地形などの複合的な要素)をより純粋にワインに反映させると言われています。また、フィロキセラの脅威がないため、樹齢の長い「古樹」が多く残されています。古樹は地中深くまで根を伸ばし、多様な地層から水分やミネラルを吸収するため、結実数は少ないものの、一粒一粒のブドウの凝縮感が増し、より複雑で深みのあるワインが生まれるのです。さらに、接ぎ木が不要なため、苗木の購入コストや接ぎ木作業の手間が省け、栽培コストの削減にも貢献しています。

アンデス山脈の恵み 理想的な気候と水資源

チリの主要なワイン産地は、ブドウの生育に理想的な地中海性気候に恵まれています。長く乾燥する夏と寒い冬が特徴で、年間を通して豊富な日照量があります。

特に重要なのは、ブドウ生育期における昼夜の大きな寒暖差です。日中は太陽の光をたっぷり浴びて糖度を高め、夜間はアンデス山脈から吹き下ろす冷たい風や太平洋からの冷涼な海風によって気温が大きく下がるため、ブドウは休息し、酸を保持することができます。この昼夜の温度差が、ブドウの実に濃い色づきと凝縮感を与え、風味豊かなワインを生み出す基盤となるのです。

また、乾燥した気候下で必須となる灌漑には、アンデス山脈の豊富な雪解け水が利用されています。この雪解け水はミネラルを豊富に含み、ブドウの生育に恩恵をもたらします。近年では、水資源を効率的に利用するため、ブドウ樹の根元に直接水分を供給するドリップイリゲーションや、スマート農業技術の導入も進められています。これらの技術革新は、気候変動への適応と持続可能性の追求という、現代のワイン産業が直面する課題に対するチリの回答であり、長期的な品質安定にも繋がっています。

驚きのコストパフォーマンスを支える経済的基盤

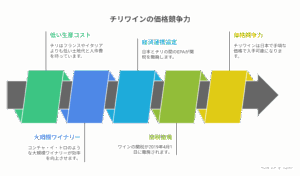

チリワインが手頃な価格で提供できる大きな理由の一つは、フランスやイタリアといった伝統的なワイン生産国と比較して、土地代や人件費が低廉に抑えられる点にあります。ブドウの栽培から収穫、醸造、瓶詰め、そして流通に至るまで、ワイン生産には多くの手作業と広大な土地が必要ですが、チリではこれらのコストが相対的に安価なのです。

さらに、チリのワイン産業にはコンチャ・イ・トロ社のような大規模なワイナリーが多数存在します。このような大規模生産体制は、大量のブドウを効率的に処理できる設備投資や、スケールメリットによる資材調達コストの削減、サプライチェーン全体の最適化を可能にし、単位あたりの生産コストを大幅に低減させています。

そして、日本市場でチリワインが特に「安くて美味しい」と認識されるようになった決定的な要因は、日本とチリの間で締結された経済連携協定(EPA)による関税撤廃です。2019年4月1日にはワインの関税が完全に撤廃され、輸入コストが劇的に低減されました。これにより、チリワインは日本のスーパーマーケットやコンビニエンスストアで、これまでの輸入ワインにはなかった手頃な価格で広く流通し、私たちの食卓に浸透することになったのです。

品質への飽くなき追求 革新と持続可能性

チリワインが単なる「安い」だけでなく「美味しい」と評価されるのは、その自然環境の恩恵に加え、品質向上への継続的な投資と革新的な取り組みが背景にあります。

チリのワイン産業は、19世紀半ばにフランスからブドウ品種や栽培技術が導入されて以来、旧世界の知識を積極的に取り入れてきました。現代においても、フランスやカリフォルニアの名門ワイナリーからの高度な技術移転が継続的に行われ、現地の栽培・醸造技術の底上げに貢献しています。例えば、コンチャ・イ・トロ社とメルシャンによる「パシフィック・リンク・プロジェクト」では、両国の醸造家が知識を共有し、技術の加速的な向上を目指しています。

また、チリは恵まれた自然環境を活かし、化学肥料や農薬に頼らないナチュラルなブドウ栽培が比較的容易に行える産地です。近年では、オーガニック認証やビオディナミ、さらには環境再生型農業の認証取得に積極的に取り組むワイナリーが増加しています。これらの環境配慮型栽培は、ブドウの個性を最大限に引き出し、土地の健全性を維持・改善するという持続可能なワイン造りの姿勢を示しており、環境意識の高い消費者層からの支持を拡大しています。

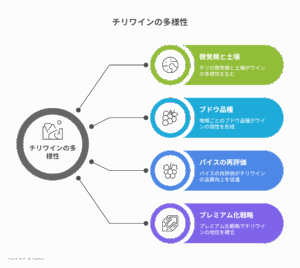

チリワインの未来 伝統品種の再評価とプレミアム化

チリの南北に細長い国土と多様な地形は、それぞれ異なる微気候と土壌を有しており、多様なブドウ品種の栽培を可能にしています。太平洋沿岸の冷涼な地域ではソーヴィニヨン・ブランやピノ・ノワールが、内陸の温暖な谷ではカベルネ・ソーヴィニヨンやチリ固有のカルメネールが、そしてアンデス山脈の山岳地帯ではシラーなどが栽培され、それぞれのテロワールを活かした個性豊かなワインが生まれています。

特に注目すべきは、チリの伝統品種「パイス」の再評価です。かつて大量生産のデイリーワインとして扱われたパイスは、近年、最新の醸造技術と結びつくことで、チリ固有の個性を持つ高品質なスパークリングワインや軽快な赤ワインとして再評価されつつあります。これは、チリワインが単一品種の大量生産から、より多様で個性的なワインへとシフトし、産業全体が成熟していることを示しています。

チリワイン産業全体としては、「安価なワイン」というイメージからの脱却と「プレミアム化」を重要な戦略的目標として掲げています。国際的なコンクールでの高評価や、業界団体Wines of Chileによる戦略的なブランディング活動を通じて、チリワインは単なる「安旨」だけでなく、「歴史と先進性を兼ね備えた高品質ワイン」としての地位を確立しようとしているのです。

おすすめチリワイン銘柄と価格帯

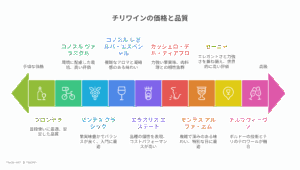

チリワインの魅力は、その幅広い価格帯と多様な味わいにあります。ここでは、デイリーワインから特別な日のためのプレミアムワインまで、おすすめの銘柄とその大体の価格帯をご紹介します。

デイリーワイン (500円~1,500円程度)

-

フロンテラ (コンチャ・イ・トロ)

-

チリワインの代名詞とも言えるブランドです。カベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブランなど幅広い品種があり、どれも安定した品質と手頃な価格で、普段使いに最適です。

-

-

コノスル ヴァラエタル (Cono Sur)

-

「自転車のラベル」でおなじみのコノスルは、環境に配慮した栽培を実践しているワイナリーです。特にピノ・ノワールは、この価格帯としては非常に高い評価を得ています。

-

-

モンテス クラシック (Montes)

-

チリワインの品質向上を牽引してきたモンテスのエントリーラインです。果実味豊かでバランスが良く、初めてチリワインを試す方にもおすすめです。

-

ミドルレンジワイン (1,500円~3,000円程度)

-

コノスル レゼルバ・エスペシャル (Cono Sur)

-

ヴァラエタルよりもワンランク上のシリーズで、より複雑なアロマと凝縮感のある味わいが楽しめます。カルメネールやシラーなどが特におすすめです。

-

-

エラスリス エステート (Errazuriz)

-

チリを代表する名門ワイナリーの一つ。エステートシリーズは、それぞれの品種の個性を表現しており、コストパフォーマンスの高い一本を見つけられます。

-

-

カッシェロ・デル・ディアブロ (コンチャ・イ・トロ)

-

「悪魔の蔵」という伝説を持つ、世界中で人気のブランドです。力強い果実味としっかりとした骨格があり、肉料理などとの相性も抜群です。

-

プレミアムワイン (3,000円~10,000円以上)

-

モンテス アルファ・エム (Montes Alpha M)

-

チリのプレミアムワインの先駆けとなった一本です。カベルネ・ソーヴィニヨンを主体としたボルドーブレンドで、複雑で深みのある味わいは、特別な日にふさわしい逸品です。

-

-

セーニャ (Seña)

-

エラスリスとロバート・モンダヴィのジョイントベンチャーから生まれた、チリ最高峰のワインの一つです。エレガントさと力強さを兼ね備え、世界的な評価も非常に高いです。

-

-

アルマヴィーヴァ (Almaviva)

-

コンチャ・イ・トロとバロン・フィリップ・ド・ロスチャイルド(ムートン・ロートシルト)のジョイントベンチャー。ボルドーの技術とチリのテロワールが融合した、まさに芸術品のようなワインです。

-

これらの銘柄はあくまで一例ですが、チリワインの奥深さを知るきっかけとなるはずです。ぜひ、ご自身の好みに合わせて様々なチリワインを試してみてください。

まとめ チリワインの持続的な魅力と将来展望

チリワインは、単に「安くて美味しい」というだけでなく、その背景には類まれな自然環境、フィロキセラフリーという歴史的特異性、効率的な生産体制、そして品質向上への絶え間ない努力が複合的に存在しています。これらの要素が相乗効果を生み出し、私たちの食卓に高品質なワインを手頃な価格で届けているのです。

チリワインの将来は、「持続可能性」と「多様なテロワール表現」を軸としたブランド価値の深化にかかっています。伝統品種の再評価や冷涼産地の開拓といった多様な挑戦は、チリワインが「新世界ワイン」の枠を超え、「真のワイン大国」へと進化する過程を示唆しています。

次にチリワインを手に取る際は、ぜひその深い背景に思いを馳せてみてください。あなたのチリワインに対する見方が変わるかもしれません。お気に入りのチリワインがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね!新しい一本を試した感想も、お待ちしています!

コメント