目次

ジョージアワイン ワイン発祥の地が育む8000年の歴史と伝統

ジョージアは「ワインのゆりかご」と称され、約8000年前(紀元前6000年頃)にワイン造りが始まったとされる、世界最古のワイン産地の一つとしてその名を馳せています。この歴史的な主張の根拠は、ジョージア国内の様々な考古学的遺跡、特にショム・テペやガダチリ・ゴラといった新石器時代の集落跡から発見された、クヴェヴリの前身となる素焼きの壺の破片にあります。これらの壺からは、ブドウの種子や、ワインの存在を示す酒石酸の痕跡が発見されており、古代の人々がすでに高度なワイン醸造技術を持っていたことを示唆しています。特に2013年には、その伝統的な「クヴェヴリを使ったワイン製造法」が和食とともにユネスコの無形文化遺産に登録され、その独自性と歴史的価値が世界的に認められることとなりました。ジョージアにおいてワインは単なる嗜好品に留まらず、国の歴史、文化、そして人々のアイデンティティと深く結びついた、国民生活に不可欠な存在です。

ワイン造りの起源は、約8千年前(紀元前6千年頃)にジョージアを含むコーカサス地方で始まったとされており、これがジョージアが「ワイン発祥の地」であるという説の強力な根拠となっています。この説は、前述の考古学的発見に加え、ジョージア語におけるワイン関連の語彙が非常に古く、他の言語に影響を与えた可能性が高いことからも支持されています。例えば、「ワイン」を意味するジョージア語の「ghvino(グヴィノ)」は、ラテン語の「vinum」や英語の「wine」の語源になったとも言われています。かつては、ワインがジョージアからトルコ、ギリシャ、イタリア南部、マルセイユを経由してフランスへと広まったという定説が存在し、ジョージアはワイン文化伝播の重要な拠点と見なされていました。

しかし、2023年には中国などの国際チームが、この定説に新たな視点を提供する研究成果を発表しました。彼らは、世界中のブドウ品種の遺伝子解析に基づき、「ブドウの栽培化は約11000年前、中東とコーカサス地方でほぼ同時期に始まり、主に中東から欧州、アジアへ広がった」と主張し、南コーカサスからの広がりは限定的であったと推定しています。この研究結果は、ワイン用ブドウの歴史を従来の説よりも3000年も遡らせ、ワイン伝播のルートについても再考を促すものでした。この学術的な議論は、ジョージアが「ワイン発祥の地」という強力なブランド訴求点を持つ中で、その歴史的起源に新たな解釈をもたらすものです。この再評価は、ジョージアのワイン産業にとって必ずしも負の側面ばかりではありません。たとえワインの伝播の中心地でなかったとしても、「世界最古のワイン産地の一つ」であるという事実は揺るがず、その歴史的深さは依然として強力なブランド力となります。むしろ、このような科学的な議論が活発化することで、ジョージアワインへの学術的・専門的関心が高まり、結果的にその独自性と価値が再認識される機会が生まれています。この議論は、ジョージアが単なる「起源」というだけでなく、その後の「伝統の維持」と「独自の進化」という点において、いかに特別な存在であるかを強調しています。特に、クヴェヴリ製法という生きた文化遺産を持つことで、単なる起源論争を超えた、より深い文化的アイデンティティを確立しており、これが国際市場での差別化要因として機能しています。ジョージアの人々にとって、ワインは単なる飲み物ではなく、彼らの歴史、信仰、そして生き様そのものを象徴する存在なのです。

ユネスコ無形文化遺産 クヴェヴリ製法が織りなす琥珀色の奇跡

ジョージアワインの最大の特徴は、2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された伝統的な「クヴェヴリ製法」にあります。クヴェヴリとは、ブドウの果汁を熟成・発酵させるための素焼きの大きな甕(かめ)のことで、古代エジプトやギリシャ、ローマで使われたアンフォラの原型と考えられています。その大きさは様々で、家庭用の数十リットルから、商業用では5000リットルもの容量を持つ巨大なものまで存在します。これらのクヴェヴリは、ジョージア各地の粘土質の土壌から採取された特別な粘土を用いて手作業で成形され、高温で焼成されることで、その独特の多孔質構造が生まれます。

クヴェヴリは通常、マラニと呼ばれる石造りのワイン蔵内の地中に埋められます。地中に埋めることで、年間を通じて15〜18°C程度の安定した温度が保たれ、急激な温度変化が防がれ、発酵・熟成に最適な環境が提供されます。この自然な温度管理は、現代のワイナリーが温度管理システムに多大なコストをかけるのとは対照的で、まさに自然の恵みを最大限に活かした先人の知恵です。醸造プロセスは、マラニで木製の槽を使ってブドウを踏み潰すことから始まります。この伝統的な「ブドウ踏み」は、素足でブドウを優しく踏み潰すことで、種を傷つけずに果汁を抽出し、過剰なタンニン抽出を避ける効果があります。その後、ブドウジュースと果皮・種・茎(チャチャ)をクヴェヴリに入れて20〜40日間発酵させます。この「チャチャ」と呼ばれる固形物との接触が、クヴェヴリワインの独特の風味と構造を形成する鍵となります。発酵が終わり、果房が沈んだら、石やガラス製の蓋でクヴェヴリを密閉し、5~6か月間熟成させます。翌年の春にチャチャを分離し、別のクヴェヴリや樽に移すか、そのまま瓶詰めされます。赤ワインの場合も造り方は同様ですが、果皮のマセラシオン期間は約1か月と短く、より柔らかなタンニンと果実味を引き出します。

クヴェヴリの卵型構造は、発酵時に発生する炭酸ガスによって果皮が自然に持ち上がり、沈む「自然対流」を生み出します。これにより、ポンピングオーバー(液を汲み上げて果帽にかける作業)などの人的介入なしに、果皮と果汁の均一な接触が促され、タンニン抽出のバランスと香味の複雑性が生まれます。この自然な攪拌作用は、ワインに深みと複雑さをもたらすだけでなく、微生物の活動を均一に保ち、健全な発酵を促します。また、クヴェヴリの内壁は蜜蝋や石灰でコーティングされますが、完全密閉ではないため、ごく微量の酸素透過が可能です。この微量の酸素が酸化ストレス下でポリフェノールの重合(渋みの熟成)を促進し、紅茶やナッツ、鉄分のような酸化的な香味と複雑さをワインにもたらします。この穏やかな酸化は、ワインに独特の熟成感と奥行きを与え、長期熟成にも耐えうるポテンシャルを引き出します。この製法は、培養酵母、清澄剤、酸化防止剤の使用を極限まで抑えるか、あるいはゼロにする「自然農法」であり、「介入しないワイン造り」の極致とされています。これにより、ブドウ本来の風味とテロワールが最大限に表現された、純粋で生命力あふれるワインが生まれるのです。

クヴェヴリ製法で造られた白ワインは、果皮との長時間の接触により、一般的な白ワインとは異なり、黄金色や琥珀色(アンバー色)を呈します。この美しい色合いは、果皮に含まれる色素が抽出されることによるものです。味わいは、ドライフルーツやナッツ、アプリコット、紅茶、ハーブなどの複雑な香味と、果皮・種から抽出された心地よい渋みを兼ね備えます。この色合いから、ジョージアではクヴェヴリ製法のワインは「アンバーワイン」とも呼ばれています。現代世界で流行している「オレンジワイン」は、まさにジョージアのこの伝統的なクヴェヴリ製法から発展したものであり、その源流としての位置づけは非常に重要です。世界中のワインメーカーがオレンジワインを造る際に、ジョージアのクヴェヴリ製法からインスピレーションを得ており、その影響力は計り知れません。

この古くからの伝統が、現代のワイン市場における主要なトレンドに大きな影響を与え、そのルーツとなっている事実は、単なる歴史的な影響力に留まりません。クヴェヴリ製法が「最も古くて新しいワイン」と称されるように、その「自然への回帰」という哲学(最小限の介入、自然酵母、酸化防止剤抑制)が、現代の自然派ワインやビオディナミ農法といったトレンドと完全に合致しています。これにより、ジョージアワインは単なる歴史的遺産ではなく、現代のワイン市場における革新的な存在として、新たな市場開拓を牽引しています。この共鳴は、ジョージアワインが持つ「時代を超越した普遍的な価値」を示唆しており、過去の知恵が現代の消費者の価値観(自然志向、多様性志向、サステナビリティ)と結びつくことで、持続的な成長と国際的な競争力強化に貢献していると言えます。

固有品種が彩る多様な味わいと個性豊かな産地

ジョージアには、現在500種類以上もの固有のブドウ品種が存在し、その驚くべき多様性がジョージアワインの個性を際立たせています。これは、長年にわたる独自の栽培と醸造の歴史、そして多様な地理的・気候的条件が育んだ結果です。これらの品種は、その土地の気候や土壌に適応し、独特の風味と構造を持つワインを生み出しています。

主要白ブドウ品種とその特徴

-

ルカツィテリ (Rkatsiteli): ジョージア全土で最も広く栽培されている主要な白ブドウ品種で、特にカヘティ地方を中心に栽培されています。紀元前3000年頃から栽培されていたジョージア最古の白ブドウ品種とも言われています。果皮が厚くタンニンが豊富で酸化耐性があり、クヴェヴリ醸造では濃い琥珀色を呈し、明確な渋み、紅茶、ドライフィグ、鉄系の香りが特徴の力強いワインとなります。その独特のミネラル感と複雑なアロマは、熟成によってさらに深みを増し、長期熟成適性が非常に高いことでも知られています。一方で、ヨーロッパ式醸造では香りが控えめで酸が低めのタイトなワインに仕上がりますが、そのクリーンな味わいは様々な料理に合わせやすいと評価されています。ルカツィテリからは、オレンジワイン、白ワイン、スパークリングワインなど、多様なタイプのワインが造られています。

-

ムツヴァネ・カフリ (Mtsvane Kakhuri): 通称「ムツヴァネ」と呼ばれ、カヘティ地方で古くから育てられてきた土着品種です。ジョージア語で「緑のカヘティ」を意味します。果皮はやや薄くタンニンは控えめで、新鮮な柑橘類のアロマと爽やかな酸味が特徴です。クヴェヴリ醸造では、熟した柿やアプリコット、カモミールティーやダージリンティーのような芳醇な香りと、口中を広げるような充実感のある果実味を持つワインに仕上がります。その豊かなアロマとまろやかな口当たりは、クヴェヴリワイン初心者にも親しみやすいでしょう。ヨーロッパ式醸造では、白桃やピーチ系の華やかなアロマを感じさせるしなやかなワインとなります。香りが控えめで酸が高いルカツィテリとブレンドされることも多く、互いの個性を引き出し合い、よりバランスの取れたワインを生み出します。

-

ツォリコウリ (Tsolikouri): イメレティ地方原産の白ブドウ品種です。果肉はやや厚めで霜に弱いため、温暖・湿潤なジョージア西部の気候に適しています。温かい気候で育つため糖度が高くなる傾向があり、伝統的に甘口や中甘口のワインが造られますが、辛口のスティルワインも増えています。クヴェヴリ醸造では、柑橘系果実やアプリコット、花の香りが重なり合った複雑で存在感のあるワインが生まれます。特に、そのフレッシュな酸味とミネラル感が特徴で、軽やかながらも骨格のあるワインとなります。また、スパークリングワインの生産にも用いられ、その繊細な泡立ちと爽やかな風味が人気です。

-

ツィツカ (Tsitska): イメレティ地方の主要な白ブドウ品種の一つで、ツォリコウリやクラフナとブレンドすることで素晴らしいワインが造られます。その特徴は、高い酸味と柑橘系のフレッシュなアロマで、スパークリングワインのベースとしても非常に優れています。

-

クラフナ (Krakhuna): ツィツカと同様、イメレティ地方の主要な白ブドウ品種です。その名は「カリカリとした」という意味を持ち、その名の通り、しっかりとした骨格とミネラル感、そして洋梨やリンゴのような果実味が特徴です。

主要黒ブドウ品種とその特徴

-

サペラヴィ (Saperavi): ジョージア全土で最も栽培面積が広い黒ブドウ品種であり、主にカヘティ地方で作られています。年間収穫量の約30%を占める、ジョージアを代表する品種です。ジョージア語で「染める」という意味を持ち、果肉まで赤くアントシアニンが豊富に含まれるタンチュリエ品種であるため、非常に濃い色合いの高品質なワインとなります。その色はほとんど黒に近いほど深く、グラスに注ぐとその凝縮感に驚かされます。酸味が高く豊富なタンニンを持ち、黒系果実、チョコレート、リコリス、スパイス、タバコなどの複雑な香りがあります。力強く、骨格のしっかりしたワインで、長期熟成にも非常に適しています。辛口、甘口、ロゼなど多様なスタイルが造られ、特に「キンズマラウリ」という中甘口ワインが有名です。この品種は、その強い個性と適応性から、アメリカやオーストラリアなど、海外でも栽培が試みられています。

-

アレクサンドロウリ (Alexandrouli): ジョージア西部にあるラチャ地方で古くから栽培されている黒ブドウの土着品種です。サペラヴィとは異なり、霜や干ばつに強く、果皮はやや薄くタンニンは控えめです。遅摘みで辛口や中甘口のワインに仕上がります。その特徴は、ラズベリーやチェリーのような赤系果実のアロマと、繊細なスパイスのニュアンスです。同じラチャ地方で栽培されるムジュレトゥリという黒ブドウ品種とブレンドして造られる「フヴァンチカラ」という中甘口ワインが特に有名です。フヴァンチカラは、その甘美な味わいと複雑な香りで、かつてはソビエト連邦の指導者たちにも愛された歴史を持ちます。

主要ワイン産地とその特徴

ジョージアには主要なワイン産地が10ありますが、中でも東部に位置する「カヘティ地方」と西部の「イメレティ地方」がその主要産地として特に重要視されています。

-

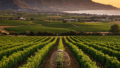

カヘティ地方 (Kakheti): ジョージア東部に位置し、国内最大のワイン産地です。ジョージアの原産地呼称(PDO)に指定された25銘柄のうち、19がカヘティ地方に集中しており、その重要性が伺えます。この地方は、大コーカサス山脈の麓に広がる広大な平野部と丘陵地帯からなり、気候は暑くて乾燥した大陸性気候で、夏は日差しが強く、冬は比較的穏やかです。この気候条件が、タンニンが強く、凝縮感のあるブドウの生育に適しています。土壌は、主に沖積土壌や炭酸塩土壌で構成されており、特に赤土のテラ・ロッサも点在します。この地方では、肉料理やチーズ、野菜などバラエティー豊かな料理に合わせるため、タンニンの強いワインが多く造られています。テラヴィ、キンズマラウリ、ムクザニ、ツィナンダリなどの有名なPDO(原産地呼称)地域がこのカヘティ地方に集中しており、それぞれが独自の気候・土壌条件とブドウ品種の組み合わせにより、多様なスタイルのワインを生み出しています。

-

イメレティ地方 (Imereti): ジョージアで2番目に大きい地方であり、カヘティ地方と並び重要なワイン産地です。この地方で造られるワインの生産量は、ジョージア国内の約15%を占めます。産地の約70%が山岳地帯であり、場所によって異なる気候や土壌を反映した多様なワインが造られています。地理的には、ジョージアの中部、大コーカサス山脈と小コーカサス山脈の間に位置し、黒海からは約100km離れていますが、その影響を強く受けています。多くのブドウ畑が、ジョージア最長のリオニ川やその支流に沿って広がっており、川がもたらす微気候がブドウ栽培に恩恵を与えています。気候は東部のカヘティ地方よりも冷涼で湿潤ですが、標高や黒海からの距離によって異なります。全般的には温暖湿潤または亜熱帯湿潤気候で、黒海の影響を受け、夏も冬も穏やかです。土壌は非常に多様で、岩盤は主に火成岩、東部は腐植石灰質土壌、西部は火成岩の下層土にテラ・ロッサが見られ、ほとんどの畑は重い粘土質土壌にあります。主要ブドウ品種には、白ブドウのツィツカ、ツォリコウリ、クラフナ、赤ブドウのオツハヌリ・サペレ、アラダストゥリ、ゼルシャヴィなどがあります。イメレティ地方では辛口のスティルワインが主体ですが、スパークリングワインも造られています。この地方の伝統式醸造は、カヘティ地方よりもチャチャ(搾汁した後の果皮、果梗、種など)の量が多く、浸漬期間も短いという特徴があります。これにより、より軽やかでフルーティーなスタイルのオレンジワインが生まれます。

ジョージアワインの多様性を象徴するユニークな試みとして、フェザント・ティアーズ・ワイナリーのジョン・ワーデマン氏による「ポリフォニー」が挙げられます。彼は自身が持つ417種類のブドウを混醸させ、ジョージアのもう一つのユネスコ無形文化遺産であるコーカサス山岳地帯の多声音楽にちなんで「ポリフォニー(多重声楽)」と名付けたワインを造っています。これは、ジョージアのブドウ品種の驚異的な多様性と、それを最大限に活かす造り手の哲学を体現しており、単一品種では表現できない複雑さと深みを持つワインとして、世界中のワイン愛好家から注目を集めています。

世界市場での躍進と品質へのこだわり

ジョージアワインは国際市場で着実に存在感を高めています。2024年のジョージアワインの総輸出量は約9,475万リットル、金額ベースで約2億7,614万USドルに達し、2023年度と比較して数量で6%、金額で7%の増加を記録しました。現在、ジョージアワインの総輸出国は72ヶ国に上り、昨年から6ヶ国増加しており、堅調な伸びを見せています。この輸出の増加は、ジョージア国立ワイン庁による積極的なプロモーション活動、国際的なワイン見本市への参加、そして世界の自然派ワインブームが後押ししていると考えられます。

主要な輸出国としては、ロシアが引き続き重要な市場であり、2020年にはジョージアのワイン輸出の61%を占めていました。しかし、ジョージアは特定の市場への過度な依存から脱却し、市場の多様化を積極的に進めています。その他、ポーランド、ウクライナ、中国、カザフスタン、ベラルーシ、ラトヴィア、ドイツ、米国、リトアニアなどが上位を占めています。特に米国市場では、2020年に24%の著しい成長を経験し、赤ワインが輸出の60%を占めるなど、消費者の好みが明確に現れています。これは、アメリカの消費者がジョージアワインの多様性と品質を高く評価している証拠と言えるでしょう。ポーランドでも、ジョージアの赤ワイン、特に中甘口の品種が人気を集め、輸出の36%を占めています。

日本への輸出に関しては、2024年には約13万5,800リットル(750mlボトル換算で約18万1千本)となり、世界第18位の輸出国となっています。これは2023年度と比較すると30%の減少ですが、2021年には約20万本近くを輸出し過去最高を記録したこともあります。日本市場は、ジョージアワインの多様な魅力、特にクヴェヴリワインやオレンジワインへの関心が高まっており、今後も成長が期待される市場です。

これらの輸出の増加と市場の多様化は、ジョージアワイン産業が特定の市場への過度な依存から脱却し、国際的な安定性を追求していることを示しています。特に、過去のロシア市場からの禁輸措置(2006年~2013年)は、ジョージアワインに大きな打撃を与えましたが、同時に別のワイン市場への道を拓き、自らの独自性や強みを見直すきっかけとなりました。この困難な時期を乗り越えた経験が、ジョージアワイン産業の回復力と適応能力を強化しました。このような市場の多様化と回復力は、長期的な成長と安定にとって極めて重要です。

ジョージアワインは、世界のワイン市場で注目を集める中で、優れた品質管理基準を示しています。ジョージア国立ワイン庁は、その品質維持において重要な役割を担っています。同庁は、ワイン生産者への技術指導、品質基準の策定、そして輸出ワインの認証と検査を厳格に行っています。2019年の上半期だけでも、同機関はアルコール飲料工場で72回の検査を実施し、400のサンプルを精査しました。認証を拒否されたのはわずか15件であり、品質基準に対する高い遵守率が強調されています。これは、ジョージアのワインメーカーが品質に対する強い意識を持っていることを示しています。

国際社会、特にロシアからの「検査の強化」や過去の禁輸措置といった厳しい監視に対し、ジョージア国立ワイン庁は、ジョージアワインの生産品質は申し分ないと自信を持って対応しています。さらに、2021年6月からは、国際監査会社であるSGSとビューロー・ベリタスを活用して、認証された輸出ワインの検査を行うことで品質管理基準を一層引き上げました。これらの第三者機関による厳格な検査は、ワインの成分分析、微生物検査、官能評価など多岐にわたり、国際的な信頼性を確保するために不可欠です。この国際的な協力により、166件の検査と324件のサンプルの厳格なテストが行われ、認証取り消しはわずか20件に留まっています。

このような国際的な品質管理基準の積極的な導入と第三者機関による監査は、ジョージアがグローバル市場への統合と競争力強化に真剣に取り組んでいることを明確に示しています。この動きは、信頼を構築し、過去の認識や政治的課題(ロシアの禁輸措置など)を克服するために不可欠であり、多様な市場での持続的な成長を確実にするものです。ジョージアのワイン業界はすでにロシア市場に頼らないだけの国際競争力を身につけており、例えば水色ワイン「ケサネ」は、その革新的なアプローチとマーケティング戦略により、発売1年で日本だけでなく、香港、スイス、オーストリア、ドイツ、リヒテンシュタイン、アメリカといった国々で取引が始まり、輸出は全体の7割に達しています。これはジョージアのワイナリーの経営努力の成果と言えるでしょう。

ジョージアワインと食文化 絶妙なペアリングの楽しみ

ジョージアワインは、その多様なスタイルと風味プロファイルにより、幅広い料理とのペアリングが可能です。特に、2013年にユネスコ世界遺産に同時に認定された「和食」とのペアリングは、「ダブル世界遺産」として注目を集めています。これは、両者の持つ繊細な風味と、素材の味を活かすという共通の哲学が、互いを高め合う相乗効果を生み出すためです。

ジョージア料理とのペアリング

ジョージアワインは、その醸造スタイル(ヨーロピアン式とクヴェヴリ式)とブドウ品種によって、様々な料理との相性を見せます。

ヨーロピアン・スタイル

-

ルカツィテリ: 爽やかなレモンやグレープフルーツ、白い花やハーブの香り、ピュアなシトラス系の果実味とフレッシュな酸味、余韻に感じる苦味が特徴の辛口白ワインです。このワインのキレの良い酸味とクリアなミネラル感は、日本の繊細な魚介料理と非常に良く合います。例えば、カニとミョウガの土佐酢和えでは、ワインの酸味が土佐酢の風味と調和し、カニの旨味を一層引き立てます。また、カジキと揚げレンコンの蜂蜜ポン酢のような、酸味のある魚介系料理に旨味の要素を加えたものも好相性です。ワインの苦味が揚げ物の香ばしさとバランスを取り、後味をすっきりとさせてくれます。

-

ムツヴァネ: モモやアンズ、ネクタリン系の華やかな香りやフローラルな印象があり、穏やかな酸味とジューシーな白桃のような果実味が丸く広がる辛口ワインです。その柔らかな口当たりと芳醇なアロマは、日本料理のまろやかな味付けと素晴らしい調和を見せます。豚肉と長ネギの酒蒸し煮では、ワインのフルーティーさが豚肉の甘みを引き出し、長ネギの風味と一体感を生み出します。ウド酢味噌和えのような、まろやかで甘みのある味噌味の料理と素晴らしい相乗効果をもたらし、互いの旨味を引き出し合います。

-

サペラヴィ: 凝縮感があり、深みのあるダークチェリーレッドの外観を持つ赤ワインです。黒系果実のリキュール、バラのような華やかさに加え、バニラやリコリスのようなスパイスの要素が感じられます。ココアパウダーを舐めたような上質のきめの細かいタンニンと凝縮した果実味が特徴で、日本の煮付け料理との相性が抜群です。鳥手羽元の梅煮では、ワインのタンニンが梅の酸味と肉の旨味を包み込み、複雑な味わいを生み出します。金目鯛のオランダ煮のような淡白な食材の煮付け料理もおすすめです。ワインの果実味が煮汁の甘辛さと調和し、魚の風味を損なうことなく、より豊かな食体験を提供します。

クヴェヴリ・スタイル

-

ルカツィテリ: 果皮との接触時間により、深みのあるイエローからオレンジがかったゴールデンイエローまで多様な色合いを持ちます。金柑の蜂蜜漬け、オレンジピール、ビワのような黄色いフルーツの香りがあり、苦味と渋みが溶け込んだ柔らかい印象の中に、余韻にスパイスを伴う強い旨味が特徴です。このワインの複雑な風味と独特の渋みは、日本の香ばしさのある揚げ物や、風味豊かな発酵食品と特に良く合います。焼き鮭の南蛮漬けでは、ワインの渋みが鮭の脂と南蛮酢の酸味をまとめ上げ、奥行きのある味わいを生み出します。舞茸と生ハムのかき揚げなど、香ばしさのある揚げ物と非常に好相性です。ワインの持つナッツや紅茶のような香りが、揚げ物の香ばしさと絶妙にマッチします。

-

ムツヴァネ: ルカツィテリのオレンジワインと同様にオレンジ色のトーンで、果皮の浸漬時間によるバリエーションがあります。熟した柿やアプリコットのようなフルーツアロマが中心で、カモミールティーやダージリンティーの香りが強く立ち上がります。芳醇さが持ち味で、口中を広げるような充実感のある果実味と、後半の全体を引き締めるような苦味や渋味とのコントラストがあります。このワインの豊かな果実味と穏やかな渋みは、日本の味噌を使った料理や、しっかりとした味付けの肉料理と抜群の相性です。豚の角煮や豚肉の柚子味噌焼きなど、味噌の甘辛味や旨みとよく合い、豚肉の旨味とは鉄板の相性です。ワインの持つ紅茶のような香りが、料理の風味に深みを加えます。

-

サペラヴィ: ダークチェリーレッドの濃厚な色調を持ち、スパイスやハーブ、果皮や茎からくるセイボリーハーブのニュアンスが香りにあります。味わいのアフターに苦味や渋味が現れますが、前半で感じる黒系・赤系果実の風味が引き立ち、味わいにコントラストが生まれます。この力強い赤ワインは、日本の味付けが濃く複雑さが増した煮物料理と特によく合います。サンマの甘露煮では、ワインの濃厚な果実味がサンマの風味と甘露煮のコクと調和し、豊かな味わいを創り出します。鰻の有馬煮のような料理も、ワインの持つスパイシーなニュアンスが鰻の風味と山椒の香りを引き立て、相乗効果を生み出します。

代表的なジョージア料理とワインの相性

ジョージアには、ワインとの相性が抜群の郷土料理が多数存在します。

-

ハチャプリ (Khachapuri): チーズパンとして知られるジョージアの国民食です。地域によって様々なバリエーションがあり、イメルリハチャプリでは、イメルリチーズとスルグニチーズを組み合わせてフィリングにします。この濃厚なチーズの風味と、パンの香ばしさには、クヴェヴリで6ヶ月漬けた辛口のオレンジワイン(例:Kisi)とのペアリングが推奨されています。ワインの持つ適度な渋みと酸味が、チーズの油分を洗い流し、口の中をリフレッシュさせます。また、クセのないすっきりした飲み口のクラフナ(ヨーロピアン・スタイル)も、カプレーゼなどと合わせて良い相性を示します。

-

ヒンカリ (Khinkali): ジョージア版の小籠包とも言える料理で、肉汁がたっぷりのひき肉やスパイスを練った餡が包まれています。ヒンカリは手で食べ、まずてっぺんを持って一口かぶりつき、肉汁をすすってから残りを食べるのがジョージア流です。肉と香草の香りとスパイス、強めの塩気が特徴で、この力強い味わいには、酸味の強いジョージアワイン、特にサペラヴィの赤ワイン、中でもクヴェヴリ・サペラヴィとの相性が抜群です。ワインを流し込むと、ブドウのフレッシュな香りとスパイスが口の中で芳醇なアロマに変わり、ヒンカリの旨味を一層引き立てると言われています。

-

シュクメルリ (Shkmeruli): ニンニクとクリームソースで鶏肉を煮込んだ料理で、ジョージアの郷土料理として人気があります。その濃厚な味わいは、日本でも多くのファンを獲得しています。料理の過程で白ワインが使われることもあります。このパンチの効いた濃厚な料理には、コクのあるジョージアワイン、特にプラムやドライチェリーのような芳醇で凝縮感の高いサペラヴィの赤ワイン(例:パパリ・ヴァレー スリー・クヴェヴリ・テラスズ サペラヴィ No. 19)が非常に良く合います。ワインの力強さがクリームソースの濃厚さに負けず、バランスの取れた味わいを生み出します。また、マロラクティック発酵させたまろやかな白ワインも、濃厚な味わいに調和し、クリーミーな口当たりをより引き立てます。

伝統と革新が融合するジョージアワインの最新トレンド

ジョージアのワイン産業は、伝統を守りつつも、革新的なアプローチを取り入れ、国際市場での競争力を高めています。これは、古くからの知恵と現代の技術、そして市場のニーズを巧みに融合させることで実現されています。

著名ワイナリーの紹介

ジョージアには、伝統的なクヴェヴリ製法を継承する小規模生産者から、近代的な技術を取り入れる大規模ワイナリーまで、多種多様な造り手がいます。それぞれが独自の哲学を持ち、ジョージアワインの多様性を豊かにしています。

-

ジョージア国立ワイン庁(Wines Georgia): ジョージアワインの品質管理、輸出促進、情報発信を担う公的機関です。国内外でのプロモーションイベントの開催、ワインツーリズムの推進、そして国際的な認証基準への適合支援など、多岐にわたる活動を通じてジョージアワインのブランド価値向上に貢献しています。

-

フェザント・ティアーズ (Pheasant’s Tears): アメリカ人画家ジョン・ワーデマン氏がジョージアに移住して始めたワイナリーです。彼はジョージアの伝統的なワイン造りに魅せられ、現地の知識と自身の感性を融合させたユニークなワインを造っています。ユネスコ無形文化遺産にも認定されたコーカサス山岳地帯の多声音楽にちなみ、417品種を混植混醸する「ポリフォニー」などのユニークなワインを造っています。彼のワイナリーは、単なるワイン造りを超え、ジョージアの文化と芸術を世界に発信する拠点としても機能しています。

-

チュビニ・ワイナリー (Chubini Winery): ジョージア東部の最大のワイン産地であるカヘティ地方にある、非常に小規模なワイナリーです。総生産本数はわずか10,000本で、赤ワインのサペラヴィとアンバーワイン(オレンジワイン)のルカツィテリを主体とした2種類のキュヴェのみを生産しています。創設者のトルニケ・チュビニゼ氏は、土中に埋めたクヴェヴリを使った伝統的醸造方法でナチュラルワインを造ることにこだわり、ビオロジックでのブドウ栽培、天然酵母での発酵、亜硫酸塩の使用制限、無清澄・無濾過など、人為的介入を極力避けたアプローチを実践しています。彼は、ワイン造りそのものがジョージアの歴史と伝統を体現していると考えており、その哲学をワインに込めています。現在、日本、フランス、アメリカ、中国のわずか4ヶ国にのみ輸出されており、その希少性と品質の高さから、世界中のナチュラルワイン愛好家から熱い視線が注がれています。

-

テリアニ・ヴァレー (Teliani Valley): ジョージア東部のカヘティ地方に位置する大規模ワイナリーで、700ヘクタールもの自社畑を所有しています。14世紀にはロシア皇帝の兄弟が設立した歴史を持ち、数世紀にわたり皇帝一族のワインを造り続けていました。クヴェヴリ製法とヨーロッパ式醸造の両方を行っており、伝統と近代技術の融合を体現しています。特に「カフリ NO.8」は、ステンレス発酵と2ヶ月間の果皮浸漬で造られる、クヴェヴリワインの入門編として親しみやすいオレンジワインです。また、クヴェヴリで6ヶ月熟成させた後、さらにフランス産の樽で12ヶ月熟成させるなど、熟成方法にも多様なアプローチを取り入れ、ワインに複雑な風味と奥行きを与えています。

-

その他、カルダナヒ・エステート、シュミ・ワイナリー、メレバシュヴィリス・マラニ、ブラザーズ・セラー、ナヌア・ワイナリー、ダヴィット・ロミナゼ・ワイナリーなどが挙げられます。これらのワイナリーも、それぞれがジョージアワインの多様性と品質向上に貢献しています。

最新トレンド

ジョージアワインの国際的な注目度は高まっており、いくつかの新しいトレンドが生まれています。

-

自然派ワイン: ジョージアのクヴェヴリ製法は、元来、最小限の介入、自然酵母の使用、酸化防止剤の抑制(あるいは不使用)という自然農法の哲学と深く結びついています。この伝統的なアプローチが、現代の自然派ワインブームと完全に合致し、世界的な需要の高まりを背景に、ジョージアの自然派ワインの人気が急上昇しています。消費者は、より健康的で環境に優しいワインを求める傾向にあり、ジョージアの自然派ワインはまさにそのニーズに応えるものです。多くのワイナリーが、有機栽培やビオディナミ農法へと移行し、認証取得にも積極的に取り組んでいます。

-

オレンジワイン: 現代のワイン市場で大きなブームとなっているオレンジワインは、ジョージアの伝統的なクヴェヴリ製法がその源流です。クヴェヴリが本来の容器ですが、現在では様々な容器が使われるようになり、その概念が世界中に広まりました。ジョージアのオレンジワインは、その複雑なアロマ、しっかりとしたタンニン、そして独特の琥珀色が特徴で、世界中のワイン愛好家を魅了しています。特に、食事との相性の良さから、レストラン業界でも注目を集めています。

-

水色ワイン「ケサネ」: ルカツィテリ種から造った白ワインを赤ブドウの皮の色素で水色に着色した「ケサネワイン」は、その珍しさと美しい見た目からSNSで大きな話題となりました。この革新的な製品は、伝統的なジョージアワインのイメージを刷新し、若年層や新しい消費者層へのアピールに成功しました。発売1年で輸出が全体の7割に達するなど、国際的な注目を集めており、ジョージアワインの多様な可能性を示しています。

-

熟成の多様性: クヴェヴリでの熟成期間は通常6ヶ月から18ヶ月に及びます。この期間中にワインはチャチャと接触し、複雑な風味と構造を獲得します。さらに、テリアニ・ヴァレーのように、クヴェヴリでの熟成後にフランス産の樽で12ヶ月熟成させ、タンニンをバランスさせ、より洗練された味わいを追求する試みも行われています。また、瓶内熟成をさらに12〜18ヶ月行うワイナリーもあり、ワインに複雑な風味と奥行きを与えています。スパークリングワインでは24ヶ月間の瓶内熟成を行うものも存在し、伝統的なシャンパン製法に匹敵する品質を目指しています。これらの多様な熟成方法は、それぞれのワインの個性を最大限に引き出し、消費者に幅広い選択肢を提供しています。

ジョージアワインの未来と展望

ジョージアワインは、「ワインのゆりかご」と称される8000年の歴史を持つ世界最古のワイン産地の一つとして、その独自の地位を確立しています。特に、ユネスコ無形文化遺産に登録された「クヴェヴリ製法」は、単なる伝統技術に留まらず、現代のオレンジワインや自然派ワインの源流となり、世界のワイントレンドを牽引する存在として再評価されています。この製法が体現する「介入しないワイン造り」の哲学は、現代の消費者が求める自然志向やサステナビリティの価値観と深く共鳴し、ジョージアワインの国際的な魅力を一層高めています。

ジョージアワインの強みは、500種類以上もの固有のブドウ品種がもたらす多様性にもあります。主要品種であるサペラヴィやルカツィテリをはじめ、各品種がクヴェヴリ製法と組み合わさることで、他に類を見ない風味と構造を持つワインが生み出されます。カヘティやイメレティといった主要産地は、それぞれの気候・土壌特性を活かし、個性豊かなワインを生産しています。この豊かなブドウ品種の宝庫は、ジョージアワインが今後も世界に新たな驚きと発見をもたらし続けることを約束しています。

ワインはジョージアにおいて、単なる経済活動や嗜好品を超え、国民の生活、宗教、共同体意識、そしてアイデンティティの基盤として深く根付いています。家庭での自家醸造の普及や、儀式的な宴会「スプラ」とその司会者「タマダ」の存在は、ワインがコミュニケーション、結束、歴史の継承の媒介となっていることを象徴しています。この深い文化的・社会的根ざしは、ジョージアワインの国際市場におけるユニークなブランド価値の源泉となっています。消費者は単にワインを飲むだけでなく、その背後にある豊かな文化と物語に触れることで、より深い満足感を得ることができます。

国際市場において、ジョージアワインは着実な輸出量の増加と市場の多様化を実現しています。過去の政治的課題(ロシアからの禁輸措置)を乗り越え、国際的な品質管理基準の導入や第三者機関による監査を積極的に行うことで、その競争力を強化してきました。また、「ケサネ」のような革新的な製品開発や、自然派ワイン・ビオディナミ農法への取り組みは、新たな市場セグメントを開拓し、ジョージアワインの魅力を多角的に発信しています。これらの努力は、ジョージアワインが単なる歴史的遺産ではなく、現代の市場で競争力を持つ製品であることを証明しています。

しかし、気候変動はジョージアワイン産業にとって喫緊の課題であり、干ばつや異常気象への適応戦略(灌漑システムの近代化、耐乾性品種の導入、栽培地域の見直しなど)が長期的な持続可能性のために不可欠です。これらの課題に積極的に取り組むことで、ジョージアワインは未来に向けてさらに強固な基盤を築くことができるでしょう。

ジョージアワインの将来展望は明るいと言えるでしょう。その真正性、豊かな文化的物語、そして世界的な自然派ワインのトレンドとの合致は、今後も国際市場での存在感を高める主要な推進力となります。単なる製品の品質だけでなく、その背景にある歴史、人々の情熱、そして独自の文化体験が、世界のワイン愛好家にとってジョージアワインを唯一無二の存在として位置づけ続けることでしょう。

コメント