目次

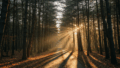

はじめに ドイツワインは本当に甘いのか?

ドイツワインに対して、「甘い」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。この認識は、過去に特定の甘口ワインが国際市場で大きな成功を収めたことや、特定の輸出戦略に起因しています。しかし、現代のドイツワインは、その品質、スタイル、そして生産量において大きく変化しており、実は辛口ワインが主流となっているのが実情です。

このブログ記事では、ドイツワインに対する一般的な認識と、現在の多様な姿との間に存在する隔たりを詳しく解説します。多くの方が抱くドイツワインへの先入観は、過去の歴史的背景から形成されたものであり、現代のドイツワインが持つ多様な品質やスタイルを完全に反映しているわけではありません。この「認識と現実の乖離」こそが、ドイツワインの真の姿を理解する上で非常に重要なポイントとなります。現在は辛口ワインが主流であるという事実に焦点を当て、その背景と現状を深く掘り下げることで、ドイツワインの真の魅力と奥深さをご紹介します。このレポートを通じて、皆さんのドイツワインに対するイメージが刷新され、新たな発見と楽しみが生まれることを願っています。

ドイツワインが「甘い」と認識された歴史的背景

寒冷な気候が育んだ甘口ワインの伝統

ドイツは、ワイン生産地域としては北限に位置し、非常に冷涼な気候が特徴です。この地理的特性は、ブドウ栽培に大きな挑戦をもたらしてきました。特に過去には、日照時間が不足し、ブドウを完全に熟成させることが困難であったため、ブドウが持つ自然な糖度を最大限に引き出すことが、ワインの品質を決定する上で極めて重要視されていました。このような気候的制約が、甘く糖度の高いワインが品質の象徴とされる土壌を築いたのです。

この背景には、ドイツの冷涼な気候がブドウが十分に糖度を蓄積するのを難しくしていたという事情があります。ブドウの成熟が遅く、酸味が残りやすい環境では、いかに糖度を確保するかが生産者にとって最大の課題でした。この「糖度不足」という制約を克服するために、高い糖度を持つブドウが「高品質」の代名詞となり、それがドイツ独自のワイン品質基準であるエクスレ度などの根源となりました。エクスレ度は、ブドウ果汁の比重、つまり糖度を測る指標であり、この数値が高いほど、より甘口のワインが生産できる可能性が高まります。これは、温暖な地域がブドウの「完熟」(糖度だけでなく、酸味やタンニンのバランス、香り成分の成熟など、総合的な成熟度)を重視するのとは異なり、ドイツ独自の品質哲学が形成されたことを示しています。このような厳しい環境下でも生育可能な、耐寒性に優れたリースリング品種がドイツで広く栽培されるようになったのは、まさに必然的な選択であったと言えるでしょう。ドイツワインの「甘さ」は、単なる消費者の嗜好だけでなく、厳しい自然環境への適応と、そこから生まれた独自の品質哲学の産物であり、その歴史的背景を理解することは、現代のドイツワインの多様性を深く理解する上で不可欠です。

革新的な製法 シュペートレーゼとアイスワインの誕生

ドイツワインの甘口の歴史を語る上で、二つの革新的な製法の発見は欠かせません。これらは、厳しい気候条件の中でブドウのポテンシャルを最大限に引き出すための、ドイツのワイン生産者の創意工夫と技術革新の結晶と言えます。

一つは、1775年にシュロス・ヨハニスブルグで偶然発見された「遅摘み法(シュペートレーゼ)」です。この方法は、ブドウを通常の収穫時期よりも遅く収穫し、樹上で完熟させることで果汁の糖度を凝縮させる画期的な手法でした。これにより、ブドウがより長く樹上で太陽の光を浴び、糖度だけでなく、複雑なアロマや風味も獲得できるようになりました。シュペートレーゼはドイツ語で「遅摘み」を意味し、現在では甘口から辛口まで多様なスタイルが存在しますが、その起源は甘口ワインの品質向上にありました。この製法により、ワインは単なる甘さだけでなく、香り高く、味わいに深みのあるものへと進化を遂げたのです。

もう一つは、1830年に誕生した「アイスワイン」です。これは、氷点下7℃以下の寒気で自然に凍結したブドウを、凍ったまま圧搾することで、水分が氷として除去され、糖分や酸味が極めて高く凝縮された果汁を得る製法です。この製法は非常に手間がかかり、凍ったブドウひと房から搾れる果汁はわずかティースプーン1杯程度とされ、生産量が極めて少ないため、アイスワインは希少で高価な甘口ワインとして珍重されています。その味わいは、凝縮された蜜のような甘みと、それを支えるシャープな酸味が特徴で、まさに「飲む宝石」と称されることもあります。しかし、近年では地球温暖化の影響により、安定した生産がさらに困難になっており、その希少性は一層高まっています。

シュペートレーゼやアイスワインの誕生は、単なる偶然の産物にとどまらず、厳しい気候条件の中でブドウのポテンシャルを最大限に引き出すための、ドイツのワイン生産者の創意工夫と技術革新の結晶です。特にアイスワインは、自然現象を逆手に取った極めてユニークな製法であり、その希少性と凝縮された甘さが「高級品」としてのドイツワインのイメージを確立する上で決定的な役割を果たしました。これらの革新的な製法は、ドイツが甘口ワインの技術と品質において世界をリードする存在であったことを明確に示しており、その後の「ドイツワイン=甘い」という国際的なイメージ形成に不可欠な要素となりました。

リープフラウミルヒが定着させた国際的イメージ

1980年代には、「リープフラウミルヒ」という特定の甘口白ワインが、ドイツからの輸出ワインの約60%を占めるほど国際市場で大成功を収めました。この銘柄は、ラインヘッセン地方で生まれたもので、その普及により、国際的に「安くて甘い白ワイン」というドイツワインのイメージが広く定着することにつながりました。リープフラウミルヒは、現在も「特定の個性をもつ甘口白ワイン」として知られています。

リープフラウミルヒの成功は、その手頃な価格と飲みやすい甘さが、当時の国際市場のニーズに合致したためでした。特に、ワインに馴染みのない消費者にとって、その分かりやすい甘さは非常に受け入れられやすかったのです。しかし、リープフラウミルヒのような大量生産・低価格帯の甘口ワインが輸出市場で圧倒的なシェアを占めた時期は、ドイツワイン全体のイメージを「安価で甘い」ものとして国際的に固定化する主要因となりました。この成功は、ドイツワインが持つ多様な品質やスタイル、特に高品質な辛口ワインの存在を覆い隠す結果を招き、その後のイメージ払拭に時間を要することになります。特定の製品が大衆市場で成功を収めることが、その国の製品全体のイメージを形成してしまうという、マーケティングにおける「諸刃の剣」の事例として捉えることができます。この固定化されたイメージが、現代のドイツワインの多様性を理解する上での障壁となっていることは否めません。

現代ドイツワインの変貌 辛口への大きなシフト

ライフスタイルの変化と辛口ワインの需要増

1980年代半ばまで、ドイツではワインが家族や友人と単独で楽しまれることが多く、甘口ワインが重宝されていました。食後のデザートワインとして、あるいはリラックスタイムの一杯として、甘口ワインが選ばれることが多かったのです。また、パンとチーズなどで夕食を軽く済ませるライフスタイルも、一般的に食事とともに楽しむ辛口のワインよりも甘口ワインの需要を高めていました。

しかし、近年は食文化の変化により、調理された温かいものを食べる機会が増え、国際的な食文化がドイツにも浸透したことで、食事との相性を重視する傾向が強まりました。これにより、辛口ワインの需要が飛躍的に高まったのです。ワインの消費シーンが「単独での楽しみ」から「食事とのペアリング」へと変化したことが、ドイツワインの辛口化トレンドの主要な推進力となりました。これは、ワインが単なる嗜好品としてだけでなく、より食文化に深く根ざした存在へと進化していることを示唆しており、消費者のライフスタイルの変化がワイン産業全体に与える影響の大きさを示しています。例えば、アジア料理や地中海料理など、多様な風味を持つ料理が食卓に並ぶようになり、それに合わせてワインもより多様なスタイルが求められるようになりました。ワインのトレンドは、単に生産側の技術革新やマーケティング戦略だけでなく、消費者の食習慣や社会の変化に強く影響されるという、より広範な視点から捉えることができます。

辛口ワインの生産比率の増加と品質の向上

統計データは、ドイツワイン生産における明確な辛口化のトレンドを示しています。2016年のデータでは、ドイツワインの67.5%、つまり2/3以上が辛口ワインとなっています。さらに、現在では辛口・半辛口が約6割、甘口が約4割を占めており、2022年統計では約7割が辛口(中辛口を含む)で、この割合は年々増加傾向にあることが報告されています。この数字は、ドイツワインの生産者が市場のニーズに迅速かつ柔軟に対応していることを明確に示しています。

複数の情報源が示す一貫したデータは、ドイツワイン生産者が市場の需要変化に積極的に対応し、栽培品種の選択や醸造技術を辛口ワイン生産に最適化してきた結果であると考えられます。これは、かつての「量より質」の時代から「質」重視への転換と、消費者の嗜好の変化への迅速な適応を示しています。特に、VDP(ドイツ高級生産者連盟)のような生産者団体が、辛口ワインの品質向上と普及に大きく貢献しており、彼らが定める「グローセス・ゲヴェックス(GG)」のような最高級辛口ワインのカテゴリーは、ドイツワインの新たな品質基準を確立しています。「ドイツワイン=甘い」という固定観念は、もはや現代のドイツワイン市場の現実とはかけ離れており、辛口ワインが主流であるという事実を強く認識することが重要ですし、この品質へのこだわりは、国際的なワインコンクールでの受賞歴にも表れており、ドイツの辛口ワインが世界的に高い評価を得ていることの証でもあります。

白ワインの爽やかな酸味とミネラル感、そして赤ワインの発展

ドイツの白ワインは、甘口、辛口、その中間を問わず、共通して爽やかな酸味と芳醇な香りが特徴であり、世界的に高い評価を受けています。涼しい気候、地理、そしてワイン造りの伝統が融合して生まれるこれらのワインは、熟成が進むことでより複雑でバランスの取れた味わいを持つことが多いです。例えば、若いうちはフレッシュな柑橘系の香りが際立ちますが、熟成を経ると蜂蜜やトースト、さらには独特のペトロール香(灯油のような香り)が加わり、より奥行きのある風味へと変化します。

もうひとつの重要な特徴はミネラル感です。ドイツの地中には、粘板岩、火山性土壌、石灰岩など、多様な鉱物質を含む土壌が広がっており、これがワインに独特のミネラル感を与えています。例えば、モーゼル地方の粘板岩土壌からは、引き締まったミネラル感とシャープな酸味が特徴のワインが生まれ、ラインガウ地方の黄土・ローム土壌からは、よりふくよかで複雑なミネラル感が感じられるワインが生まれます。このミネラル感は、ワインに複雑さと奥行きを与え、その個性を際立たせます。ドイツの冷涼な気候がブドウのゆっくりとした成熟を促し、結果としてワインに豊かな酸味を残します。この酸味は、ワイン全体の骨格を形成し、甘口ワインにおいては甘みを引き締め、辛口ワインにおいては爽快感を与えます。これらの要素は、ワインの甘辛度に関わらず、ドイツワインに共通する「骨格」となり、その品質と個性を支える重要な要素です。ドイツワインの真の魅力は、表面的な甘さや辛さだけでなく、その根底にあるテロワールに由来する、爽やかな酸味とミネラル感にあると言えるでしょう。

近年、赤ワインの国際的な需要が高まる中で、ドイツでも高品質な赤ワインの生産が飛躍的に発展しました。特に、フランスのブルゴーニュ地方から伝わったピノ・ノワール(ドイツではシュペートブルグンダーと呼ばれる)種を使ったワインは、繊細なタンニンと酸味のきいたエレガントなスタイルが特徴で、世界のピノ・ノワール愛好家から高い注目を集めています。2021年のデータでは、黒ブドウの栽培面積がドイツの総栽培面積の約1/3(32.2%)を占めるまでになっています。地球温暖化の進行により、冷涼なドイツでも黒ブドウの完熟が容易になったことが、赤ワイン生産拡大の物理的基盤となりました。これに国際的な赤ワインブームが重なり、ドイツは高品質なシュペートブルグンダーを生産する新たな産地として台頭しました。ドイツのシュペートブルグンダーは、一般的にブルゴーニュのピノ・ノワールよりも果実味が豊かで、よりピュアな味わいを持つ傾向があり、そのエレガンスさから「ドイツのブルゴーニュ」とも称されることがあります。これは、ドイツワインが白ワイン、特に甘口のイメージに囚われず、国際市場のトレンドと気候変動の両方に対応しながら、新たな品質軸を確立していることを示しています。ドイツワインは、もはや白ワイン、特に甘口のイメージに限定されるものではなく、高品質な赤ワインも重要な柱として成長しており、その多様性と進化は、ワイン愛好家にとって新たな発見の機会を提供しています。

ドイツワインの甘辛度を見分けるポイント 等級と用語解説

エクスレ度とプレディカーツヴァインの等級

ドイツワインの格付けは、ブドウを収穫した時点での果汁の糖度を示す「エクスレ度(Oechsle)」という独自の指標に基づいてランク付けされる、世界でも珍しいシステムを採用しています。エクスレ度は、ブドウ果汁の比重から糖度を求めるもので、水1リットルが1.001kgの時に1エクスレと定義されます。例えば、70エクスレは、果汁1リットルの質量が1070g以上であることを意味します。このシステムは、ブドウの成熟度を客観的に示す指標として非常に優れており、特に冷涼な気候でブドウが十分に成熟しない時代には、品質を保証する上で重要な役割を果たしました。

エクスレ度に基づく格付けは、ドイツの冷涼な気候においてブドウの完熟が困難であった時代に、「いかに糖度を高くするか」がワインの品質を測る主要なバロメーターであったという歴史的背景を色濃く反映しています。しかし、現代においては地球温暖化の進行によりブドウの糖度を上げること自体は以前ほど難しくなくなり、ブドウ糖度「だけ」を品質の唯一の基準とすることの限界が指摘されています。現代の品質評価においては、糖度だけでなく、畑のテロワール、ブドウの生理学的成熟度、そして生産者の醸造技術など、より多角的な視点が必要とされています。これは、2026年のワイン法改正に向けた動きにも繋がる、ドイツワイン産業の進化を示唆しています。新しいワイン法では、産地や畑の格付けがより重視される傾向にあり、エクスレ度のみに依存しない、より総合的な品質評価へと移行しつつあります。

ドイツワインの最上位等級である「プレディカーツヴァイン(Prädikatswein)」は、補糖(ブドウ果汁に糖分を加えること)が一切禁止されています。これは、ワインの甘さがブドウ本来の自然な糖度によってのみ決定されることを意味します。プレディカーツヴァインは、収穫時のブドウ果汁の糖度(エクスレ度)に応じて、以下の6つの等級に細分化されます。一般的に、等級が上がるにつれてブドウの糖度が高くなり、結果としてワインの甘口度合いも増す傾向にあります。

ただし、重要な注意点として、「シュペートレーゼ」などの等級はあくまで「ブドウ果汁の糖度」を示すものであり、最終的に出来上がったワインの「残糖度」とは必ずしも比例しません。例えば、高糖度のブドウからでも、酵母による発酵を完全に進めて糖分をアルコールに変換することで、辛口に仕上げることも可能です。このため、ラベルに記載された等級だけでワインの甘さを判断するのは誤解を招くことがあります。

各等級の詳細は以下の通りです。

-

カビネット (Kabinett): 収穫時果汁糖度が70~85エクスレ以上(地域やブドウ品種により変動)のブドウから造られます。繊細で軽いスタイルのワインで、甘口から辛口まで幅広いタイプがあります。アルコール度数が11%以下の軽快な甘口ワインが多い傾向にありますが、辛口のカビネットは非常にフレッシュで、食事との相性も抜群です。若々しい果実味と爽やかな酸味が特徴で、日常的に楽しめるワインとして人気があります。

-

シュペートレーゼ (Spätlese): 収穫時果汁糖度が80~95エクスレ以上(地域やブドウ品種により変動)のブドウを使用します。ドイツ語で「遅摘み」を意味し、通常の収穫時期より遅く収穫された完熟ブドウから造られます。これにより、ブドウはより長い期間樹上で成熟し、糖度だけでなく、香りや風味の複雑さも増します。香り高く味わいに深みがあり、カビネット同様に甘口から辛口まで多様な銘柄が存在します。辛口のシュペートレーゼは、カビネットよりもボディがしっかりしており、熟成による複雑な風味も楽しめます。

-

アウスレーゼ (Auslese): 収穫時果汁糖度が88~105エクスレ以上(地域やブドウ品種により変動)のブドウを使用します。ドイツ語で「房選り」を意味し、完熟したブドウの房、または一部貴腐化したブドウの房を選別して収穫されます。主に甘口ですが、辛口も造られます。半甘口から極甘口まで様々な糖度のワインが生産されます。貴腐化したブドウが使われる場合、蜂蜜やアプリコットのような複雑なアロマが加わり、非常に濃厚で豊かな味わいとなります。

-

ベーレンアウスレーゼ (Beerenauslese): 収穫時果汁糖度が110~128エクスレ以上(地域やブドウ品種により変動)のブドウを使用します。貴腐または過熟したブドウの粒を一粒ずつ厳選して収穫する「粒選り」で造られます。香り高く濃厚で複雑な、高貴な甘口ワインです。極甘口のデザートワインとして知られ、その凝縮感と芳醇なアロマは、まさに芸術品と言えるでしょう。辛口を造る場合もありますが、その場合はアウスレーゼなどに格下げして販売されることがあります。

-

アイスワイン (Eiswein): 収穫時果汁糖度が110~128エクスレ以上(地域やブドウ品種により変動)のブドウを使用します。樹に実がついたまま氷点下7℃以下の寒気で凍結したブドウを、凍ったまま収穫・圧搾して造られる甘口ワインです。水分が氷として取り除かれるため、糖分と酸味が極めて高く凝縮され、非常に希少で高価な最高級品とされています。これも極甘口のデザートワインで、そのクリーンでピュアな甘みと、それを支えるシャープな酸味のバランスが特徴です。凍ったブドウからわずかな果汁しか得られないため、その生産量は極めて限られています。

-

トロッケンベーレンアウスレーゼ (Trockenbeerenauslese): 収穫時果汁糖度が150~154エクスレ以上(地域やブドウ品種により変動)のブドウを使用します。貴腐菌(ボトリティス・シネレア)の影響で水分が極限まで蒸発し、干しブドウ状になったブドウ粒を手作業で選別して造られます。「乾燥粒選り」を意味し、糖度が非常に高く凝縮され、貴腐菌の作用で独特の複雑な風味が加わります。非常に希少で、蜜のように濃厚な極甘口ワインであり、フランスのソーテルヌ、ハンガリーのトカイと並び「世界三大貴腐ワイン」の一つと称されます。その複雑なアロマと、口いっぱいに広がる甘みと酸味の調和は、まさに至福の体験をもたらします。

「シュペートレーゼは甘い」という一般的な誤解は、ドイツワインの等級が「ブドウの糖度」を示すものであり、最終的なワインの「残糖度」ではないという、ドイツワイン法の複雑さに起因します。さらに、生産者がブドウの糖度が高くても、あえて下の等級を名乗る「格下げ」を行うことがあります。これは、市場の需要(辛口志向)や、ワインのスタイル(例えば、赤ワインで高糖度ブドウを使っても甘口にしない場合)に合わせた戦略であり、品質が高いにもかかわらず消費者に誤解を与えかねない側面があります。ドイツワインのラベルを読み解く際には、等級だけでなく、「Trocken」などの甘辛度表示を併せて確認することが極めて重要です。この複雑さが、ドイツワインの理解を難しくしている一因であり、同時にその奥深さでもあります。

必須テーブル:ドイツワインのプレディカーツヴァイン等級と甘さの傾向

| 等級 (日本語/ドイツ語) | 収穫時果汁糖度 (エクスレ度) | ブドウの状態・製法 | 甘さの傾向 | 主な特徴 |

|

カビネット (Kabinett) |

70~85以上 (地域・品種で変動) |

完熟ブドウ |

辛口からやや甘口 |

繊細で軽いスタイル。アルコール度数低め。若々しい果実味と爽やかな酸味。 |

|

シュペートレーゼ (Spätlese) |

80~95以上 (地域・品種で変動) |

遅摘み完熟ブドウ |

辛口から甘口 |

香り高く深みのある味わい。カビネットよりもしっかりしたボディ。 |

|

アウスレーゼ (Auslese) |

88~105以上 (地域・品種で変動) |

完熟または貴腐の房選りブドウ |

主に甘口(半甘口~極甘口) |

濃厚で複雑な味わい。貴腐独特の香り。多様な糖度。 |

|

ベーレンアウスレーゼ (Beerenauslese) |

110~128以上 (地域・品種で変動) |

貴腐または過熟の粒選りブドウ |

極甘口 |

香り高く濃厚で複雑。高貴なデザートワイン。凝縮感が特徴。 |

|

アイスワイン (Eiswein) |

110~128以上 (地域・品種で変動) |

樹上で凍結したブドウを凍ったまま圧搾 |

極甘口 |

非常に凝縮された甘みと酸味。希少で高価。クリーンでピュアな味わい。 |

|

トロッケンベーレンアウスレーゼ (Trockenbeerenauslese) |

150~154以上 (地域・品種で変動) |

貴腐菌で乾燥した粒選りブドウ |

極甘口 |

蜜のように濃厚で複雑。世界三大貴腐ワイン。 |

辛口を示す用語と甘口を示す用語

ドイツワインで辛口を確実に識別するためには、ラベルに「Trocken(トロッケン)」という表記があるかを確認することが最も重要です。この表記は、残糖度が4g/L以下であるか、あるいは残糖度が4~9g/L以下で、かつ総酸度が残糖度から2g/L以上下回らないという厳格な規定を満たすワインにのみ許されます。

また、VDP(ドイツ高級生産者連盟)が認定する最高級の単一畑「Grosse Lage(グローセ・ラーゲ)」から規定の品種で造られる辛口ワインには、「GG Grosses Gewächs(グローセス・ゲヴェックス)」と表記されます。この「GG」表記がある場合、Trockenの記載がなくても辛口であることが保証されます。近年導入された「Classic(クラシック)」や「Selection(セレクション)」といった辛口ワインのカテゴリーも存在します。

半辛口や中甘口を示す用語としては、「Halbtrocken(ハルプトロッケン)」が「中辛口」を意味し、法的な規定はないものの一般的に用いられる「Feinherb(ファインヘルプ)」や「Lieblich(リープリッヒ)」などの表記は、やや甘口から中甘口のワインを示します。極甘口のワインは、「トロッケンベーレンアウスレーゼ」「ベーレンアウスレーゼ」「アイスヴァイン」の3つの表記で確実に識別できます。

ドイツワインの甘辛度表示は、消費者が自身の好みに合ったワインを明確に選択できるよう、非常に詳細に規定されています。特に「Trocken」や「GG」のような明確な辛口表示の導入は、かつての甘口イメージからの脱却と、辛口ワインの品質向上へのドイツワイン生産者の強いコミットメントを示しています。VDPのような生産者団体による独自の格付けは、伝統的な糖度基準だけでは測れない「畑の品質」という新たな価値軸を導入し、ドイツワインの品質追求が多角的になっていることを示唆します。ドイツワインのラベルは一見複雑に見えますが、これらの用語と等級の関連性を理解することで、消費者は自身の好みに合ったワインをより正確に選び、ドイツワインが単なる「甘い」ワインではなく、多様なスタイルを持つ高品質なワインへと進化していることを実感できるでしょう。

主要ブドウ品種と甘さの傾向

リースリング 辛口から極甘口までを網羅する多様性

リースリングは、間違いなくドイツワインを代表する白ブドウ品種であり、その栽培面積は同品種における全世界の約60%を占めると言われています。この品種の最大の魅力は、酸味がしっかりとした辛口ワインから、高品質な極甘口ワインまで、驚くほど幅広いスタイルを生み出すことができるその多様性にあります。

リースリングの果皮は非常に薄いため、貴腐菌(ボトリティス・シネレア)がつきやすく、これが甘口ワイン、特に貴腐ワインの生産に適している理由の一つです。辛口のリースリングは、熟成が進むと「ペトロール香」と呼ばれる灯油のような独特のオイリーな香りを放つことがあり、この香りが強いワインは優れた仕上がりとされます。冷涼な気候に非常に適した品種であり、ドイツ国内の13のすべての栽培地域で栽培されています。

リースリングがドイツの主要品種であり続ける理由は、その優れた耐寒性だけでなく、冷涼な気候下でも健全な酸と糖度をバランス良く保ち、さらに貴腐菌の恩恵を受けやすいという、品種自体の高い「適応性」と「多様な表現力」にあります。この品種の汎用性が、ドイツワインが甘口から辛口へとトレンドをシフトさせ、多様な市場ニーズに応えることを可能にした鍵となっています。リースリングはドイツワインの多様性を象徴する品種であり、その特性を深く理解することは、ドイツワイン全体の奥深さを探求する上で不可欠です。

その他の主要白ブドウ品種と黒ブドウ品種

ドイツワインの多様性はリースリングだけに留まらず、様々な白ブドウ品種がそれぞれの特性を活かしたワインを生み出しています。

-

ミュラー・トゥルガウ (Müller-Thurgau): リースリングを親に持つ交配品種で、軽やかでフルーティな香りが特徴です。辛口から中甘口まで幅広いスタイルのワインが造られ、デイリーワインとして人気があります。

-

ケルナー (Kerner): マスカットを想わせる華やかなアロマティックな香りと、甘みを感じる繊細な果実味、穏やかな酸が特徴で、辛口から甘口まで幅広いスタイルがあります。

-

シルヴァーナー (Silvaner): 酸味が穏やかなため、初心者でも飲みやすいワインが多く、甘口のアイスワインも存在します。

-

グラウブルグンダー (Grauburgunder): 他の国ではピノ・グリやピノ・グリージョと呼ばれる品種です。近年は辛口が多く、中程度のボディで酸味がアクセントとなるスタイルが主流です。

ドイツワインは白ワインのイメージが強いものの、近年は黒ブドウ品種の栽培も拡大し、高品質な赤ワインの生産も進んでいます。

-

シュペートブルグンダー (Spätburgunder): 世界的に「ピノ・ノワール」として知られる品種のドイツ名であり、ドイツで最も栽培されている黒ブドウ品種です。果皮が薄いため色合いは薄めですが、味わいは深く滑らかで、豊かな赤果実のアロマを持つワインができます。フランスのピノ・ノワールと比較して、より明快でピュアな味わいの赤ワインを生み出すため、赤ワインが苦手な方にも非常に飲みやすいとされています。

-

ドルンフェルダー (Dornfelder): シュペートブルグンダーに次いで栽培の多い黒ブドウ品種で、色合いは深め、香りはチェリーやレッドカラント(カシス)を思わせる果実のアロマが魅力的です。酸味やタンニンが穏やかで飲みやすい赤ワインを生み出し、甘口タイプも造られます。

ドイツにおける赤ワイン生産量の増加は、地球温暖化によるブドウの完熟促進や、国際的なピノ・ノワール人気に加えて、ドルンフェルダーのような「飲みやすさ」を追求した交配品種の開発が大きく貢献しています。これにより、ドイツワインは白ワインだけでなく、赤ワインにおいても多様な選択肢を提供できるようになり、そのイメージをさらに広げています。ドイツワインの「甘い」というイメージは主に白ワインに起因するものであり、赤ワインにおいては辛口が主流であること、そしてドルンフェルダーのような例外的な甘口赤ワインも存在することを明確にすることで、ドイツワインの全体像をより正確に伝えることができます。

主要生産地域とワインの個性

ドイツの主要13生産地域

ドイツのワイン生産は、アール、バーデン、フランケン、ヘシッシェ・ベルクシュトラッセ、ミッテルライン、モーゼル、ナーエ、ファルツ、ラインガウ、ラインヘッセン、ザーレ・ウンストルート、ザクセン、ヴェルテンベルクの13の指定栽培地域に集中しています。上級ワイン(クヴァリテーツヴァインやプレディカーツヴァイン)は、これらの指定地域で収穫されたブドウを100%使用することが義務付けられています。

13もの指定栽培地域が存在するという事実は、ドイツ国内においても気候、土壌、微気候が非常に多様であることを示しています。この地域ごとの多様性が、栽培されるブドウ品種や、そこから生まれるワインのスタイル(酸味の強さ、ミネラル感、ボディなど)に直接的に反映され、それぞれの地域固有の個性を生み出しています。単一の「ドイツワイン」という括りでは捉えきれない、複雑で豊かなワインの世界が広がっているのです。各地域の特性を理解することは、ドイツワインの奥深さや多様性をより深く味わうための鍵となります。消費者は、自身の好みに合わせて特定の地域を探索することで、よりパーソナルなドイツワイン体験を見つけることができるでしょう。

各地域の甘辛傾向と代表的なワイン

ドイツの主要なワイン生産地域は、それぞれ独自の気候、土壌、そして伝統を持ち、多様なスタイルのワインを生産しています。

-

モーゼル (Mosel): ライン川沿いの急斜面が特徴的な産地です。造られるワインは、フレッシュで生き生きとした果実の旨みと、キリっとした酸、そして独特のミネラル感が魅力です。リースリングが主力品種であり、かつては甘口が主流でしたが、現在では辛口から甘口まで非常に多様なスタイルのワインが生産されています。特に甘口は「甘さが口の中に広がりながらも、爽やかなりんごの風味を感じられるバランスの取れた一本」と評されます。

-

ラインガウ (Rheingau): ライン川沿いに広がるドイツを代表する銘醸地の一つです。リースリングが主力品種で、キリっとシャープでありながらしっかりとした果実味溢れる甘みも感じられ、長期熟成に耐えうる高いポテンシャルを持つワインが造られます。辛口が主流ですが、貴腐ワインも非常に有名で高品質なものが生産されています。甘口ワインも「やさしさを感じさせる程よい甘味、酸味とうまみがあり、とっても飲みやすい」と評されます。モーゼルとラインガウは、ドイツワインの甘口の歴史を牽引してきた伝統的な地域ですが、現代では辛口ワインの生産にも積極的に注力しています。これは、伝統的な甘口ワインの最高品質を維持しつつ、市場のニーズに合わせて辛口ワインの生産技術も向上させていることを示しており、ドイツワイン産業の柔軟性と適応力、そして品質への飽くなき追求を表しています。

-

ラインヘッセン (Rheinhessen): 山脈に囲まれ温暖で乾燥した気候が特徴の、ドイツ最大のワイン産地です。かつてはリープフラウミルヒの発祥地として「安くて甘い」イメージを国際的に定着させましたが、現在は甘口よりも辛口の白ワインが多く生産されており、そのイメージを覆しています。リースリングはよりリッチな味わいを持ち、ミュラー・トゥルガウ、ケルナー、シルヴァーナーなどの品種も栽培され、甘口も存在します。

-

ファルツ (Pfalz): リースリング種が名産で、かつては甘口系白ワインの代表格でしたが、近年は辛口ワイン造りに大きくシフトしています。ケルナーのワインが多く生産され、貴腐ワインも生産されます。

-

ナーエ (Nahe): モーゼル川とライン川の間に位置する比較的小さな産地で、多様な土壌を有するため、様々な味のニュアンスを持った多様なワインが造られます。リースリングの辛口が有名ですが、中甘口のケルナーや、甘口のアウスレーゼのリースリングも存在します。

-

バーデン (Baden): ドイツ最南端に位置する産地で、赤ワインの生産も盛んです。リースリングの辛口や、ブルゴーニュワインのような骨格を持つヴァイスブルグンダーが特徴的です。

ドイツの各ワイン生産地域は、それぞれ独自の気候条件(温暖、冷涼、乾燥など)と土壌構成(石灰質、粘板岩、火山性土壌など)を持っています。これらの微気候と土壌の多様性が、栽培されるブドウ品種の選択、そしてそこから生まれるワインのスタイル(酸味の質、ミネラル感の強弱、ボディの厚みなど)に直接的な影響を与えています。これにより、ドイツワインは単一の「甘い」「辛い」という軸だけでは語り尽くせない、複雑で豊かな個性を生み出しているのです。消費者は、自分の味覚や料理の好みに合わせて特定の地域を探索することで、ドイツワインの奥深い世界をより深く体験し、パーソナルなワイン体験を見つけることができるでしょう。

ドイツワインと料理のペアリング

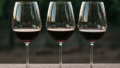

ドイツワインは、その多様な甘辛度と品種の特性から、幅広い料理とのペアリングが可能です。

辛口ワインに合う料理

ドイツの辛口ワイン、特にリースリングは、その爽やかな酸味とミネラル感から、幅広い料理との相性が良いとされています。白身魚の料理、軽いサラダ、和食(寿司、刺身)、揚げ物(天ぷら)、そしてスパイシーなエスニック料理など、多岐にわたる食事と素晴らしいマリアージュを築きます。

リースリング辛口は、キリッとした酸味が特徴で、フランスのアルザス地方やドイツで定番の組み合わせであるキャベツの酢漬け(シュークルートやザワークラウト)と豚肉料理(ソーセージ、ベーコン)は絶妙な相性です。ワインの酸味が料理の酸味と重なり、さっぱりとした味わいを生み出します。特に寿司や刺身などの魚料理とは好相性で、リースリングのミネラル感が魚介の風味を引き立てます。また、リースリングのミネラル感のある鉱物的な酸は、揚げたての天ぷらのような「サクッ」としたクリスプな食感の料理とテクスチャーが合います。特に海老やホタテなどの具材にすると、リースリングの少しとろっとした甘やかな風味と相まって最高のペアリングになります。

エスニック料理とのペアリングも注目されています。例えば、生春巻きのスパイシーソースには、やや甘口でありながら豊かな酸味を保ったリースリングカビネットが本領を発揮します。ワインの優しい甘さが料理の辛みを包み込み、キレのある酸が全体をすっきりとまとめてくれます。ナンプラー香るパッタイには、グレープフルーツのようなほろ苦さが特徴のショイレーベがよく合い、爽やかな柑橘香るマリアージュとなります。また、豚の角煮のような八角を使った料理には、程よいハーブ香と熟した果実味、香ばしい樽感が特徴のエキゾチックなソーヴィニヨン・ブランがマッチし、ドイツワインらしい高い酸味が角煮の油を流してくれます。

甘口ワインに合う料理

ドイツの甘口ワインは、主に食後酒として楽しまれることが多いですが、特定の料理との相性も抜群です。デザートの甘味に寄り添うペアリングや、チーズの塩味と相反させて甘さを際立たせるペアリングがあります。

極甘口の貴腐ワインは、フォアグラとの組み合わせが「定番中の定番」とされており、フォアグラのねっとりとした濃厚な味わいと、貴腐ワインの複雑なアロマとこってりとした甘みが非常に良く合います。また、ブルーチーズとのペアリングも定番です。ブルーチーズ特有の濃厚な香りと強い塩気が、濃厚でこってりと甘い貴腐ワインにマッチし、甘味と塩気でゆっくりと貴腐ワインを楽しめます。ブルーチーズにハチミツを垂らすと、貴腐ワイン独特のアロマである貴腐香とマッチしてさらにおいしく楽しめます。

デザートとのペアリングでは、洋梨などのコンポートのような果物を使った甘いデザートには、クリーンでピュアな甘口ワインである「アイスワイン」を合わせるのが良いでしょう。濃厚なチーズケーキ、カスタードタルト、クレームブリュレなどの甘いデザートと一緒に極甘口のリースリングを味わうと、貴腐香やハチミツ、ドライフルーツを思わせる芳醇なアロマがスイーツの甘さと重なり、ただ甘いだけでなく、口に含むと強い甘みとしっかりとした酸の見事なバランスが味わえます。

ペアリングを考える上での基本的な考え方として、食事がワインの甘味を上回ると果実の風味が打ち消されてしまい、良いペアリングとは言えません。そのため、甘味のある食事を召し上がる際には、合わせるワインの候補に甘口ワインを入れることを検討すると良いでしょう。日本の料理、特にみりんや砂糖を多く使う料理には、比較的甘口ワインの出番が多いとされています。甘い酢飯を使う寿司とのペアリングでは、残糖のあるリースリングなどの酸味を備えたワインを合わせると素晴らしいマリアージュを生み出します。

まとめ ドイツワインの真価と今後の展望

「ドイツワインは甘いのか?」という問いに対し、本レポートは、その認識が過去の特定の歴史的背景に根ざしており、現代のドイツワインの姿を完全に捉えていないことを明確にしました。かつては冷涼な気候下でのブドウ栽培の困難さから、糖度の高い甘口ワインが重宝され、遅摘み法やアイスワインといった革新的な製法が生まれました。特にリープフラウミルヒの国際的な成功は、「安くて甘い白ワイン」というイメージを世界に定着させる要因となりました。

しかし、現代のドイツワインは大きく進化しています。ライフスタイルの変化に伴う食事とのペアリング重視の傾向や、地球温暖化の影響によるブドウの完熟促進が、辛口ワインの需要と生産比率を大幅に増加させました。現在では、ドイツワインの約7割が辛口または中辛口であり、この割合は年々増加しています。ドイツの白ワインは、甘辛度を問わず、爽やかな酸味とミネラル感が特徴であり、これは多様な土壌と冷涼な気候がもたらすテロワールの表現です。さらに、シュペートブルグンダー(ピノ・ノワール)を中心とした高品質な赤ワインの生産も飛躍的に発展し、ドイツワインの多様性を一層高めています。

ドイツワインの甘辛度を読み解く上では、ブドウ果汁の糖度を示す「エクスレ度」に基づくプレディカーツヴァインの6等級が重要な指標となりますが、これはあくまでブドウの糖度であり、最終的なワインの残糖度とは必ずしも一致しない点に注意が必要です。辛口を示す「Trocken」や「GG」といった明確な用語、そして甘口を示す等級を理解することで、消費者は自身の好みに合ったワインをより正確に選ぶことができます。

リースリングは、辛口から極甘口まで幅広いスタイルを生み出すドイツを代表する品種であり、その適応性と多様な表現力はドイツワインの多様性を象徴しています。ミュラー・トゥルガウやケルナー、ドルンフェルダーといったその他の主要品種も、それぞれの特性を活かしたワインを提供し、ドイツワインの選択肢を豊かにしています。

ドイツの13の指定栽培地域は、それぞれ独自の気候と土壌を持ち、地域固有の個性をワインに与えています。モーゼルやラインガウのような伝統的な産地も、辛口ワインの生産に注力し、品質の追求を続けています。

ドイツワインは、その多様なスタイルから幅広い料理とのペアリングが可能です。辛口ワインは魚料理、和食、揚げ物、スパイシーなエスニック料理と好相性であり、甘口ワインはフォアグラやブルーチーズ、様々なデザートと素晴らしいマリアージュを築きます。

結論として、ドイツワインはもはや「甘い」という単一のイメージに限定されるものではありません。その歴史的背景を理解しつつ、現代の多様なスタイル、複雑な品質分類システム、そして各品種や地域の個性を深く探求することで、ドイツワインの真価を理解し、その奥深い魅力を最大限に享受することができるでしょう。ドイツワイン産業は、気候変動や市場の嗜好変化に対応しながら、品質と多様性を追求し続けており、今後もその進化に注目が集まります。

コメント