「ワインってなんだか難しそう…」「ソムリエって敷居が高いイメージがある…」そう感じていませんか?高価なワインを選ばなければならない、難しい専門用語を覚えなければならない、といった先入観が、ワインの世界への扉を閉ざしてしまっているかもしれません。もしそうなら、ぜひ一度、城アラキ先生が原作を手がけた漫画『ソムリエール』を読んでみてください。この作品は、ワインの深い知識と、心温まる人間ドラマが絶妙に融合しており、あなたのワインに対する見方をきっと変えてくれるはずです。

この傑作は、単なるワインのうんちくを超え、国際的な賞も受賞するほど、ワインを通じて人々の心に深く寄り添い、人生の喜びや悲しみを鮮やかに描き出しています。ワインが単なる飲み物ではなく、それぞれの人生に寄り添う普遍的な媒体であることを教えてくれるのです。今回は、『ソムリエール』がなぜこれほどまでに多くの読者を魅了し、高い評価を得ているのか、その秘密に深く迫っていきます。

目次

『ソムリエール』とは?作品概要と出版の軌跡

『ソムリエール』は、ワインの世界を舞台にした日本の漫画作品で、その制作には原作:城アラキ先生、作画:松井勝法先生、そしてワインインスティテュートの駐日代表でありワイン研究家でもある堀賢一氏が監修を担当されています。この強力な三者の協力体制が、作品の物語性、芸術性、そして専門知識の正確性を支える揺るぎない基盤となっています。城アラキ先生の紡ぎ出す深みのある人間ドラマに、松井先生の繊細で美しい作画が加わり、さらに堀氏の専門的な知見が加わることで、読者はリアルで魅力的なワインの世界に没入できるのです。

連載は、集英社の漫画雑誌『ビジネスジャンプ』で2006年23号から始まり、その後、同誌の休刊に伴い、2011年からは同社のウェブコミックサイト『グランドジャンプ』公式サイトへと移行し、2012年10月24日更新分まで継続されました。これにより、物語は全129話で完結を迎えました。この長期にわたる連載と媒体の変遷は、作品が多くの読者から根強く支持され、出版社もその人気に応えて物語を最後まで描き切ることに尽力した証と言えるでしょう。単行本は集英社〈ヤングジャンプコミックス BJ〉から全21巻が刊行されており、最終巻は2013年1月18日に発売されました。さらに、現代の読書環境に合わせて電子書籍版も広く展開されており、ebookjapanや楽天Koboなどの主要な電子書籍ストアで手軽に購入することが可能です。これにより、紙媒体だけでなくデジタル形式でも、多くの読者が作品にアクセスできるようになっています。

ここで一つ注意していただきたいのは、城アラキ先生のワイン漫画には『ソムリエール』の他に『ソムリエ』という作品も存在するという点です。『ソムリエール』は女性ソムリエの樹カナが主人公であり、作画は松井勝法先生が担当されています。一方、『ソムリエ』は男性ソムリエの佐竹城が主人公で、作画は甲斐谷忍先生が担当し、1998年には稲垣吾郎さん主演でテレビドラマ化もされています。両作品はしばしば混同されがちですが、それぞれ明確に異なる物語とキャラクターを持つ独立した作品ですので、この区別を理解することで、それぞれの作品の独自性をより深く楽しむことができます。

主人公・樹カナの成長と謎解きの旅

『ソムリエール』の物語の中心にあるのは、主人公である樹カナの個人的な旅路と成長の軌跡です。彼女は幼くして両親を交通事故で失うという悲劇に見舞われますが、篤志家の援助を受けて大学で醸造を学び、ワイン造りの道を志します。物語は、彼女が自身も育ったスイスの孤児院で子供たちとワインを造っていたところに届いた、ある「理不尽な申し出」から動き出します。この出来事が、彼女をソムリエールとしての新たな舞台、東京のフレンチレストラン「エスポワール」へと導き、自身のルーツを探る旅へと駆り立てるきっかけとなるのです。

カナのソムリエとしての姿勢は、「お客様にとって最高の出会いを提供したい」という真摯なものです。彼女は、単にワインの知識を披露するだけでなく、お客様の言葉にならない感情や、心の奥底に秘めた願いまでもを汲み取ろうと努めます。そして、その瞬間に最もふさわしい一本のワインを選び抜き、お客様の心に深く寄り添い、時には人生の転機となるような感動的な出会いを与えます。彼女の真面目さ、勤勉さ、そしてお客様への深い配慮が読者からの共感を呼び、その魅力として際立っています。物語の重要な要素として、カナを経済的に援助し続けた「足長おじさん」の正体を探る旅があります。この探求は、単なる恩人探しに留まらず、彼女の実の父である樹光一や、過去に隠された秘密、そして家族の絆へと深く繋がっていきます。

特に、物語の後半では、カナが自身の過去を知るためにフランスへと渡り、ロワールの教会で見つかったワインボトルが手がかりとなるなど、ワイン自体が「記憶の鍵」として物語の根幹に組み込まれています。例えば、「レ・タン・ペルデュ」(失われた時)と名付けられたワインが、カナの幼い頃の淡い記憶を鮮やかに呼び起こすように描かれる場面は、ワインが単なる飲み物ではなく、過去と現在、そして人々の感情を結びつける媒体であることを示しています。カナが「全ての秘密が、ここフランスにある」と信じて過去を知るためにフランスへ向かう姿は、彼女の探求心がどれほど深いものであるかを物語っています。このように、ワインは主人公のアイデンティティや過去の謎を解き明かすための重要な要素として機能し、読者に単なるグルメ漫画以上の「人間ドラマ」としての深みを提供しています。

ワインの奥深さとソムリエの哲学

この作品は、ワインに関する深い専門知識と、それを物語に巧みに織り交ぜる手腕において高く評価されています。ワインの歴史、製造過程、テロワールといった基礎知識はもちろんのこと、ワインへの接し方やソムリエとしてのサービス心構えが詳細に描かれています。監修の堀賢一氏によるコラム「ワインの自由。」も単行本に付録されており、本編に沿った形でワインの知識や哲学が補完され、読者の理解を一層深める役割を果たしています。

この作品の特筆すべき点は、ワインに関する一般的な誤解や、いわゆる「ワイン通」にありがちな固定観念を積極的に打ち破る視点を提供していることです。これは、読者がワインをより深く、そして正しく理解するための重要な指針となります。作品が最終的に提示する教えは、「ワイン通になるのではなく、ワイン好きになるべし」というものであり、「ワインで大事なことは何を飲むかより、どう楽しむか」という哲学を強調しています。

ソムリエとしての「サービス」の哲学も、この作品の重要なテーマです。『ソムリエール』は、サービスの真髄を深く掘り下げ、「サービスとはお客様も気づかぬ小さなことにスタッフが死ぬほど苦労すること」という言葉に象徴されるように、顧客への真摯な向き合い方や、最高の出会いを提供するというソムリエの心構えが描かれています。例えば、お客様が何気なく口にした言葉や、ふとした表情から、その日の気分や求めているものを察し、最適なワインを提案するカナの姿は、まさにこの哲学を体現していると言えるでしょう。彼女の「私はお客様にとって最高の出会いを提供したいと思います」という姿勢は、単なるプロフェッショナルとしての職務を超え、人としての深い共感と奉仕の精神を示しています。

物語の進行とともに、世界各地の多様なワインが登場し、それぞれのワインが持つ歴史、テロワール、そしてそれが生み出された背景にある人々の物語が描かれます。例えば、ドイツのモーゼル地方にあるシャルツホフベルクで生まれたリースリングは、最大斜度60度という世界で最も過酷なブドウ畑で、1000年以上にわたり命の危険を冒してブドウが栽培されてきた背景が紹介されます。そこから生まれるワインは「奇跡のような味わい」と評され、ワインが「夢の蓄積」であるという描写は、ワインの奥深さと、それに込められた人々の情熱、そして歴史の重みを伝えています。また、フランスのブルゴーニュ地方のワインが持つ複雑なテロワールの概念や、ボルドーワインのブレンドの妙など、具体的なワインの知識が物語に溶け込む形で紹介され、読者は楽しみながらワインの世界を学ぶことができます。

ワインに関する常識を覆す真実

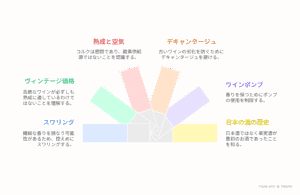

『ソムリエール』の特筆すべき点は、ワインに関する一般的な誤解や、いわゆる「ワイン通」にありがちな固定観念を積極的に打ち破る視点を提供していることです。これは、読者がワインをより深く、そして正しく理解するための重要な指針となります。例えば、以下のような「常識」が実は誤解であると、科学的・歴史的根拠に基づいて丁寧に解説されています。

-

ワイングラスのスワリングは、香りを引き出すために必須と思われがちですが、実はデリケートな香りを損なう可能性もあります。 特に繊細なアロマを持つワインの場合、急いで回すことでその個性を損ねてしまうことがあるのです。まずは静かに香りを確かめ、それからゆっくりとグラスを回すのが、ワインの真の魅力を引き出すための第一歩とされています。

-

ヴィンテージ・ワインの価格:ヴィンテージワインだからといって、必ずしも値段が高いわけではありません。ヴィンテージとはブドウが収穫された年を指しますが、その年の天候や生産者の技術によって品質は大きく異なります。3000円以下のワインは早めに飲むのが推奨され、5000円以上のものでも20年以内の飲用が推奨される場合が多いです。高価なワインが必ずしも熟成に適しているわけではないという事実は、多くのワイン愛好家にとって意外な発見となるでしょう。

-

ワインの熟成と空気:コルクを通して空気に触れて熟成するという説は誤解で、熟成の科学的理由はまだ完全に解明されていません。ワインの熟成は、ボトル内の微量な酸素とワイン成分の複雑な化学反応によって進行すると考えられていますが、コルクの役割はあくまで密閉であり、積極的な酸素供給源ではありません。この誤解が解かれることで、ワインの保存方法や熟成に対する理解が深まります。

-

古いワインのデキャンタージュ:古いワインをデキャンタージュするのはNGとされる場合があります。特に非常に古いワインは、空気に触れることで急激に劣化してしまうリスクがあるため、慎重な扱いが必要です。デキャンタージュは若いワインの香りを引き出したり、澱を取り除いたりする目的で行われますが、古いワインにはその必要がないか、むしろ逆効果になることがあるのです。

-

ワインポンプの使用:使い過ぎると揮発性成分が飛んでしまうため、1ボトルにつき1回が目安とされています。ワインポンプはボトル内の空気を抜いて酸化を防ぐための便利なツールですが、過度に使用するとワイン本来の繊細な香りが失われてしまう可能性があるのです。

-

日本初のお酒:日本で最初に造られたお酒は日本酒ではなく、縄文時代の果実酒(ワイン)であるとされています。これは、考古学的な発見や研究に基づいた事実であり、日本の酒文化の歴史に対する新たな視点を提供してくれます。

作品が最終的に提示する教えは、「ワイン通になるのではなく、ワイン好きになるべし」というものです。「ワインで大事なことは何を飲むかより、どう楽しむか」という哲学が強調されており、単なる知識の羅列ではなく、ワインに対する読者の「態度」や「価値観」に影響を与えようとしていることがわかります。これは、ワインを一部の専門家や富裕層だけでなく、より多くの人々にとって身近で楽しめるものにしようとする、作品の強いメッセージ性を表しています。

他の城アラキ作品やワイン漫画との比較

城アラキ先生は、酒をテーマにした複数の漫画作品を手がけており、『ソムリエール』を理解するためには、それらとの比較が有効です。彼の作品群は、単なる専門知識の紹介に留まらず、酒が人生の喜びや悲しみ、出会いや別れに寄り添う普遍的な媒体であることを示しています。

-

『ソムリエ』:『ソムリエール』の前に連載されたワイン漫画で、天才ソムリエ・佐竹城が主人公です。彼は大会社の御曹司でありながら、幼い頃に生き別れたフランス人の継母が飲ませてくれた思い出のワインを探す旅をしながら、様々な客にワインを提供します。ワインの知識はもちろんのこと、佐竹城自身の過去や家族との和解といった人間ドラマが深く描かれ、1998年には稲垣吾郎さん主演でテレビドラマ化もされ、ワイン漫画の先駆けとして広く知られることになりました。

-

『新ソムリエ 瞬のワイン』:ワイン業界の裏事情や問題点に焦点を当て、一流の腕を持ちながら業界に絶望するソムリエ・北村瞬の姿を描いています。ソムリエとしてのサービス方法や心構えもより実践的に描かれており、ソムリエ志望者にとっても参考になる内容です。

-

『バーテンダー』:バーテンダーとして客の悩みを聞き、カクテルで癒しを提供する人間ドラマです。城アラキ作品に共通する「酒を通じた人間描写」の代表作であり、カクテル一つ一つに込められた物語や、バーという空間が持つ癒しの力が丁寧に描かれています。アニメ化もされており、幅広い読者に支持されています。

これらの作品との比較は、城アラキ先生が酒という共通のテーマを通じて、いかに多様な人間ドラマや専門分野の深掘りを試みているかを浮き彫りにします。『ソムリエール』は、女性主人公の視点と、個人的なルーツ探求というテーマで、他のワイン漫画とは一線を画しています。主人公・樹カナの繊細な感情や、女性ならではの視点から描かれるサービスは、これまでの作品にはない新たな魅力を加えています。

また、ワイン漫画の金字塔と評される亜樹直先生の『神の雫』との比較も興味深い点です。『神の雫』がワイン単体での美味しさやうんちく、そして料理とのマリアージュに焦点を当て、ワインの具体的な銘柄や評価を重視する傾向があるのに対し、『ソムリエール』はワイン知識の提供だけでなく、主人公・樹カナの個人的な成長と「足長おじさん」の謎を追う人間ドラマに深く根ざしています。特に『ソムリエール』は、ワインの「楽しみ方」や「哲学」に重きを置き、「ワイン通になることよりもワイン好きになるべし」というメッセージが強く打ち出されています。この違いは、読者がワインを学ぶ上で、より親しみやすく、かつ人間的なアプローチを提供していることを示唆しており、単なるグルメ漫画を超えた「人生の教訓」としての側面も持ち合わせています。

『ソムリエール』が伝える普遍的なメッセージ

『ソムリエール』は、ワインの知識や技術を深く掘り下げつつも、その本質は「ワインを通じた人間ドラマ」にあります。主人公・樹カナの成長、過去の探求、そしてワインが人々の心を繋ぎ、記憶を呼び起こす触媒となる描写は、読者に普遍的な感動と人生の教訓を与えます。プロフェッショナルとしての心構えや、他者への深い配慮が描かれており、これは単なる職業論を超えた人間性への洞察を提供しています。お客様が気づかないような小さな努力を惜しまないソムリエの姿は、どのような分野においても通じる「おもてなしの心」を教えてくれます。

『ソムリエール』は、その正確なワイン知識、心温まる人間ドラマ、そして「ワイン通」ではない「ワイン好き」を育む哲学によって、連載終了後も多くの読者に愛され続けています。料理本のアカデミー賞と称される最高位の賞である「グルマン世界料理本大賞 殿堂」に選出され、さらには欧州最大級の漫画の祭典である「アングレーム国際漫画祭」の公式セレクションにも選ばれ、2010年にはフランスのワイン専門誌『ラ・ルビュー・ド・ヴァン・ド・フランス』の最高賞を受賞しています。これらの国際的な評価の高さは、その普遍的なテーマと質の高さが、文化や国境を越えて認められていることを明確に証明しており、作品が単なる漫画の枠を超えた価値を持つことを示唆しています。

この作品は、単なるエンターテイメントとしてだけでなく、ワインに関する誤解を解き、より本質的な「ワインの楽しみ方」を啓蒙する役割を担っています。作中で示された「ワイン通にはならないこと」や「ワインで大事なことは何を飲むかより、どう楽しむか」という哲学は、ワインを学ぶ上での「心構え」を提示しています。これは、単なる知識の伝達を超えて、読者のワインに対する態度や価値観を形成する影響力を持つことを意味します。国際的な受賞歴は、このメッセージが文化や国境を超えて共感を呼ぶ普遍性を持っていることを示しており、作品が単なる漫画の枠を超え、ワイン文化の理解促進に貢献する「教育的・文化的遺産」としての価値を持つという結論に繋がります。

ぜひ一度、『ソムリエール』を手に取ってみてください。きっと、あなたのワインに対する見方が変わり、ワインがもっと身近で楽しいものになるかもしれません。そして、ワインが織りなす奥深い人間ドラマに、きっと心を揺さぶられるはずです。この作品を読み終えた時、あなたはグラスを傾けるたびに、その向こうに広がる物語と、これまで以上の深い感動を見出すことができるでしょう。さあ、あなたも『ソムリエール』の世界へ足を踏み入れてみませんか?

コメント