「牡蠣にはシャブリ」――この言葉は、ワイン愛好家にとってまるで揺るぎない方程式のように語り継がれてきました。しかし、一方で「シャブリの地元では牡蠣を合わせない、むしろエスカルゴと楽しむ」という意外な話を聞いたことはありませんか?一体どちらが本当なのでしょうか。

このブログ記事では、長年語られてきたこのワインと牡蠣のペアリングの真実に迫ります。なぜシャブリと牡蠣が「王道」とされるのか、そして地元での意外な習慣の背景には何があるのか。読者の皆様が「読んでよかった!」と思えるような、奥深い食の世界へとご案内いたします。

目次

1. 牡蠣とシャブリはなぜ「王道」とされてきたのでしょうか?

シャブリと牡蠣の組み合わせが世界中で愛されるのには、明確な理由があります。

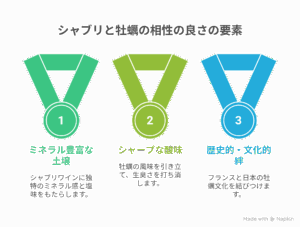

シャブリのテロワールがもたらすミネラル感

シャブリ地方の土壌は、太古の昔に海の底だったキンメリジャン土壌で構成されており、牡蠣の殻を含む化石が大量に含まれています。このミネラル豊富な土壌が、シャブリワインに独特のミネラル感やほのかな塩味をもたらすと広く信じられています。ワインの「ミネラル感」とは、成分的な意味合いだけでなく、シャープな酸味や火打ち石、濡れた小石、海の潮を思わせる感覚的な味わいを指すことが多いです。この土壌が、シャブリと牡蠣の相性の良さを直感的に感じさせる理由の一つとなっています。

牡蠣の風味を引き立てるシャープな酸味

シャブリは、フランスのブルゴーニュ地方最北端の冷涼な地域で造られるため、ブドウの酸度が高く、レモンに近いシャープで清冽な酸味を持つことが特徴です。生牡蠣にレモンを絞ることで生臭さが和らぎ、旨味が際立つように、シャブリの酸味も同様の効果をもたらします。この酸味は、単に味の相性が良いだけでなく、牡蠣のネガティブな要素を打ち消し、ポジティブな要素を増幅させるという機能的な役割を果たしているのです。

歴史と文化が育んだ絆

シャブリと牡蠣の相性は、牡蠣を愛するフランス人の間で古くから親しまれてきました。かつては、シャブリの強い酸味が生の魚介類の臭みを消し、殺菌効果があると考えられていたため、安全に生牡蠣を楽しむための組み合わせとして定着した側面もあります。また、1960年代に日本の真牡蠣がフランスの牡蠣養殖の危機を救い、2011年の東日本大震災の際にはフランスから日本の牡蠣生産者への復興支援があったように、日仏間には牡蠣を通じた心温まる交流の歴史も存在します。

2. シャブリの多様性と牡蠣の調理法で変わる相性

「シャブリと牡蠣は合う」という一言では語り尽くせないほど、シャブリの等級や牡蠣の調理法によって最適なペアリングは大きく変化します。

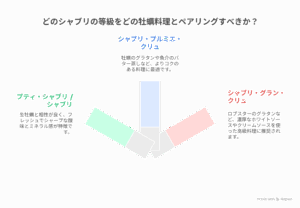

シャブリの等級別ペアリング

シャブリには主に4つの等級があり、それぞれに異なる特性と最適なペアリングがあります。

-

プティ・シャブリ / シャブリ(村名):

フレッシュでシャープな酸味、豊かなミネラル感が特徴で、樽熟成をしないものが主流です。なめらかでクリーミーな生牡蠣との相性は抜群で、牡蠣の磯の香りとシャブリのフレッシュさが一体となり、レモンを絞ったような爽やかさと旨味の調和を生み出します。

-

シャブリ・プルミエ・クリュ (Premier Cru):

村名シャブリよりも複雑性や凝縮感が増し、樽熟成を経るものもあります。牡蠣のグラタンや魚介のバター蒸しなど、よりコクのある加熱牡蠣料理におすすめです。ワインの厚みが料理のコクと調和し、酸味が重さを打ち消します。

-

シャブリ・グラン・クリュ (Grand Cru):

シャブリの最高峰で、最も複雑で芳醇、長い余韻を持つワインです。濃厚なホワイトソースやクリームソースを使った高級魚介料理、例えばロブスターのグラタンなど、素材の高級感とワインの芳醇さが引き立つ組み合わせが推奨されます。

牡蠣の調理法別ペアリング

牡蠣は生食だけでなく、様々な調理法で楽しまれます。

-

生牡蠣: プリプリとした食感と濃厚な旨味をダイレクトに楽しむ生牡蠣には、やはり非樽熟成のプティ・シャブリや村名シャブリの爽やかな酸味とミネラル感が最適です。

-

カキフライ: 衣のサクサク感と牡蠣のジューシーな旨味が特徴のカキフライには、油っぽさを打ち消す強い酸味の白ワインが推奨されます。軽やかな赤ワインやロゼワインも良いでしょう。

-

蒸し牡蠣: 旨味が凝縮された蒸し牡蠣は、ポン酢や醤油で楽しむ場合はキリッとした日本酒、バターや白ワインで蒸した場合はコクのある白ワインと好相性です。プルミエ・クリュのシャブリも良い選択肢となります。

-

クリームソースやバターソースの牡蠣: 濃厚な味わいの料理には、プルミエ・クリュやグラン・クリュといった、より厚みと複雑性のあるシャブリがその風味を引き立てます。

-

牡蠣の燻製: スモーキーな風味には、シャブリのフレッシュな特性とは異なる、スモーキーさを感じる赤ワイン(グルナッシュ主体など)が推奨されます。

3. 地元で語られる「牡蠣を合わせない」真実とは?

「地元の人はシャブリに牡蠣を合わせない」という、一見すると「王道」のペアリングを覆すような主張。この意外な説は、日本の人気漫画などを通じて広まりましたが、その背景にはどのような真実が隠されているのでしょうか。

「鉄イオン反応説」と特定のスタイルへの言及

この主張の主な論点の一つは、特に樽熟成を経たシャブリのようなワインに含まれる鉄イオンが、生牡蠣の脂質と反応することで、不快な金属的な風味や「生臭さ」を強調してしまうという説です。この不快な風味を防ぐためには、ワインの強い酸味が必要であるとされ、まろやかさや樽の風味を持つワインは、生牡蠣には不向きであるという見解につながります。

実際に、プルミエ・クリュ以上のシャブリは樽熟成を行うことが多く、これによりワインにはまろやかさやコク、樽独特の風味が加わります。これらの特性はワイン単体としては魅力的ですが、繊細な生牡蠣の風味を損なう可能性があるため、特定のシャブリのスタイルが生牡蠣と合わないという経験が、「地元の人は合わせない」という主張に繋がった可能性が考えられます。

「美味しんぼ効果」とペアリングの多様性

「美味しんぼ」のような影響力のあるメディアが特定の食の知識を広める力は非常に大きく、時にその情報が単純化されたり、特定の文脈に限定されたりする場合があります。この「地元の人はシャブリに牡蠣を合わせない」という主張も、必ずしもシャブリ地方全体の普遍的な事実ではなく、特定のシャブリのスタイルや牡蠣の種類、調理法に限定された好みを、より広範な「地元」の意見として解釈した結果である可能性があります。

多くの専門家は、シャブリと牡蠣のペアリングは、特に非樽熟成でよく冷やされたシャブリであれば、依然として素晴らしい組み合わせであると認識しています。結局のところ、ペアリングの成功は、シャブリの具体的なスタイル(等級、ヴィンテージ、生産者、樽熟成の有無)と、牡蠣の種類、鮮度、調理法、そして味付けの細部に大きく依存するのです。

4. ブルゴーニュの定番!シャブリとエスカルゴの絶妙な関係

牡蠣とのペアリングに関する議論とは対照的に、シャブリ地方の地元住民がシャブリワインとエスカルゴを合わせるという主張は、ブルゴーニュの食文化に深く根ざした事実です。

ブルゴーニュの象徴「エスカルゴ」

エスカルゴ(カタツムリ)は、ブルゴーニュ地方を代表する郷土料理であり、古くからワインと共にフランス全土で親しまれてきました。伝統的には、ニンニク、パセリ、バターをふんだんに使って調理されます。エスカルゴ自体はほとんど味がなく臭みもないため、その風味は主に濃厚で香ばしいバターソースによって決まります。

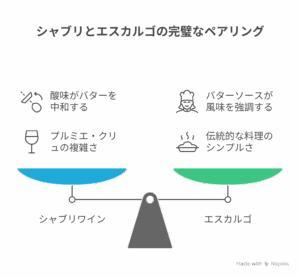

シャブリとエスカルゴの完璧な相乗効果

シャブリワインは、その清涼感のある酸味とミネラル感によって、エスカルゴの濃厚なガーリックバターソースと理想的な調和を生み出します。ワインの酸味はバターの油分を巧みに中和し、口内をリフレッシュすることで、エスカルゴ本来のほのかな風味やハーブの香りをより一層引き立てます。

エスカルゴにはシャブリ全般が適していますが、特にプルミエ・クリュのような、より厚みと複雑性を持つシャブリは、料理の濃厚さに負けずにその風味を補完し、より洗練されたペアリングを提供します。地元の食文化におけるペアリングは、経験と感覚的な適合性に基づいて発展してきたことを示唆しています。

5. 牡蠣とエスカルゴだけじゃない!シャブリとブルゴーニュ料理の奥深さ

シャブリワインは、牡蠣やエスカルゴとのペアリングに留まらず、ブルゴーニュ地方の多様な伝統料理において不可欠な存在です。その汎用性は、地域の食文化の礎となっています。

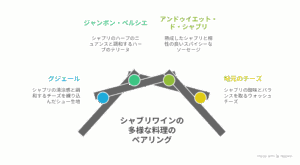

-

グジェール: チーズを練り込んだ小さな塩味のシュー生地で、プティ・シャブリやシャブリの清涼感と見事に調和します。

-

ジャンボン・ペルシエ(パセリハム): ハム、パセリ、ニンニク、白ワインを煮込み、ゼリーで固めた伝統的な冷製テリーヌです。その風味豊かな味わいとハーブのニュアンスは、シャブリ、特に熟成を経たシャブリと美しいハーモニーを奏でます。

-

アンドゥイエット・ド・シャブリ: 豚の腸から作られるスパイシーなソーセージで、熟成したプルミエ・クリュのシャブリが特に良く合います。

-

地元のチーズ: シャブリワインは、地元のブルゴーニュチーズ、特にスーマントラン、アフィデリス、エポワスといったウォッシュチーズと優れた相性を示します。シャブリの活気ある酸味がチーズの滑らかさを引き立て、その豊かな風味とバランスを取ります。

シャブリがこれほど多様なブルゴーニュの郷土料理と相性が良いという事実は、このワインが単なる「シーフードワイン」という枠を超え、ブルゴーニュの食文化全体を統合する基盤となっていることを示しています。

6. 最高のシャブリ体験のために知っておくべきこと

シャブリワインを最大限に楽しむためには、その提供方法と選択にいくつかの考慮点があります。

理想的な提供温度

シャブリは、そのフレッシュな酸味とミネラル感を最適に表現するために、よく冷やして提供することが推奨されます。一般的には10~12℃が最適とされています。プティ・シャブリのような軽快なスタイルは、さらに低い6~8℃で提供されることもあります。ワインが温かすぎると、その繊細な風味がデリケートな食材と衝突し、本来の魅力を損なう可能性があるため、適切な温度管理が重要です。

適切なグラス選び

シャブリの複雑なアロマを最大限に引き出すためには、グラス選びも重要です。一般的には、ボウルがやや膨らみ、上部が狭まっているチューリップ型のグラスが推奨されます。この形状は、ワインのアロマをグラス内に凝縮させ、より豊かに感じさせる効果があります。また、ワインを手で温めないように、脚付きのグラスを選ぶべきです。

特定のペアリングのためのシャブリの選択

-

生牡蠣の場合: 樽熟成を行っていないプティ・シャブリやベーシックなシャブリを選びましょう。

-

加熱した牡蠣や濃厚なシーフードの場合: プルミエ・クリュやグラン・クリュのシャブリが適しています。

-

エスカルゴの場合: 辛口の白ブルゴーニュワイン全般が適していますが、特に濃厚なガーリックバターソースには、ある程度のボディを持つシャブリが好相性です。

-

ヴィンテージの考慮: 古いヴィンテージのシャブリは、熟成によってより豊かなノートを発展させ、複雑な料理とのペアリングに適しています。

7. シャブリだけじゃない!牡蠣に合うワインの多様な選択肢

「牡蠣とシャブリは本当に合うのか?」という問いには、常に「はい」と答えられるわけではありません。特定の条件下では、シャブリが最適ではない場合や、他のワインがより優れた相性を示すことがあります。

牡蠣の風味や調理法に合わせたシャブリ以外のワイン

シャブリ以外にも、牡蠣の風味や調理法に合わせた優れたワインの選択肢は豊富にあります。

-

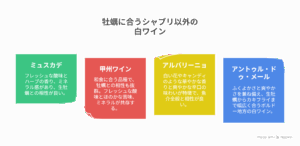

白ワイン:

-

ミュスカデ(ロワール地方): フレッシュな酸味とほのかなハーブの香り、潮風に由来するミネラル感があり、生牡蠣との相性が非常に良いとされます。

-

甲州ワイン(日本産): 和食に合うことでは他に比類のない品種で、牡蠣との相性も抜群です。フレッシュな酸味と果皮に由来するほのかな苦味、そして水と陸のミネラルが共存する特性が、日本の牡蠣と柔軟なマリアージュを可能にします。

-

アルバリーニョ(スペイン): 白い花やキャンディのように華やかな香りと爽やかな辛口の味わいが特徴で、潮の風味が牡蠣を含む魚介全般と相性が良いです。

-

アントゥル・ドゥ・メール(ボルドー地方): 牡蠣の名産地であるボルドー地方の白ワインで、ふくよかさと爽やかさを兼ね備え、生牡蠣からカキフライまで幅広く合います。

-

-

ロゼワイン:

サクサク・ぷりぷりのカキフライなど、衣とソースがしっかりした味わいには、軽やかな赤やロゼがよく合います。

-

赤ワイン:

一般的に牡蠣と赤ワインの相性は難しいとされますが、タンニンの少ないロゼワインや軽やかなミディアムボディのピノ・ノワールなら風味を損なわず美味しく楽しめます。牡蠣の燻製には、スモーキーさを感じるグルナッシュ主体の赤ワインが推奨されます。

-

スパークリングワイン:

キリッとした辛口のスパークリングワインは、牡蠣のクリーミーなテクスチャーを軽やかに引き立て、泡の弾ける感覚が食感に華やかさを加えます。

-

日本酒:

ポン酢をかけて楽しむ蒸し牡蠣には、キリッとした日本酒がよく合います。特に、淡麗辛口の冷酒が推奨されることもあります。

結論:ペアリングは芸術!あなただけの最高の組み合わせを見つけよう

「牡蠣とワインは合う?地元では合わせない?」という問いに対する答えは、単純な「はい」や「いいえ」では語り尽くせない、多層的な「はい、しかし条件付きで」というものです。

シャブリが牡蠣と「合う」とされるのは、そのシャープな酸味とミネラル感、そして歴史的な背景に根ざしています。しかし、その成功は、シャブリのスタイル(樽熟成の有無や熟成度)と牡蠣の調理法に大きく依存します。非樽熟成の若々しいシャブリは生牡蠣の理想的なパートナーであり続ける一方で、濃厚なソースを使った牡蠣料理には、より複雑で芳醇な上級シャブリが推奨されます。

また、シャブリの地元では、伝統的にエスカルゴとのペアリングが深く根付いており、シャブリの酸味が濃厚なガーリックバターソースと見事に調和します。さらに、シャブリは牡蠣やエスカルゴに限定されず、ブルゴーニュの多様な伝統料理とも素晴らしい相性を示し、汎用性の高さが証明されています。

ワインと料理のペアリングは、厳密な科学というよりも芸術です。歴史的文脈、地元の伝統、料理とワインそれぞれの具体的な特性(調理法、ヴィンテージ、熟成度)、そして何よりも個人の好みが、完璧なペアリングを定義する上で重要な役割を果たします。

この記事を読んでくださったあなたは、もう「牡蠣とワイン」の奥深さを知る一歩を踏み出しました。固定観念にとらわれず、目の前の牡蠣とワインの特性を深く理解し、柔軟に組み合わせを探求することで、新たな発見と至福の食体験を享受できるでしょう。さあ、あなただけの最高のペアリングを見つける旅に出かけてみませんか?

コメント